634 Views

Музей Советской Европы

24 февраля 1999 года я объявил коллегам по группе «Происшествие» о том, что группа распускается, хотя фактически она не собиралась уже месяца четыре. Неделей позже окончательно перестала существовать и наша коммуна.

Это был уже второй распад группы, но, как и в первый раз, он был бутафорским: просто-напросто теперь я работал один, самостоятельно записывая в новых аранжировках старую программу. Вскоре под маркой «Происшествие» на свет появился магнитоальбом «Хулиганские песни», записанный мной в одиночку дома. Так как на стандартные сорок пять минут качественного материала для этой записи не хватало, я вытащил на свет божий даже какие-то школьные приколы, которые до этого было стыдно показывать.

На майские праздники 1999 года мы с Галкой решили съездить в гости к её родственникам в Ригу. В эти дни на Балтике было солнечно, но дико холодно. Первым впечатлением от города для меня стала вывеска на ларьке у вокзала, гласившая «Belaši» (то есть, «беляши»). Впоследствии оказалось, что в Латвии во многих своих проявлениях Советский Союз остался нетронутым, а только переведённым на местный язык. Особенно это казалось хрущёвских домов в Иманте — районе, котором мы жили. Вообще, я не исключаю того, что ненависть латвийской власти ко всему советскому (а это были сплошь люди, приехавшие из-за рубежа) объяснялась тем, что совок был в их глазах чем-то типа дьявольского искушения. В СССР Латвия могла претендовать на элитарность и избранность (правда, в обмен на отсутствие свободы и культурный упадок); в Европе же она неизбежно стала дальней, отсталой провинцией.

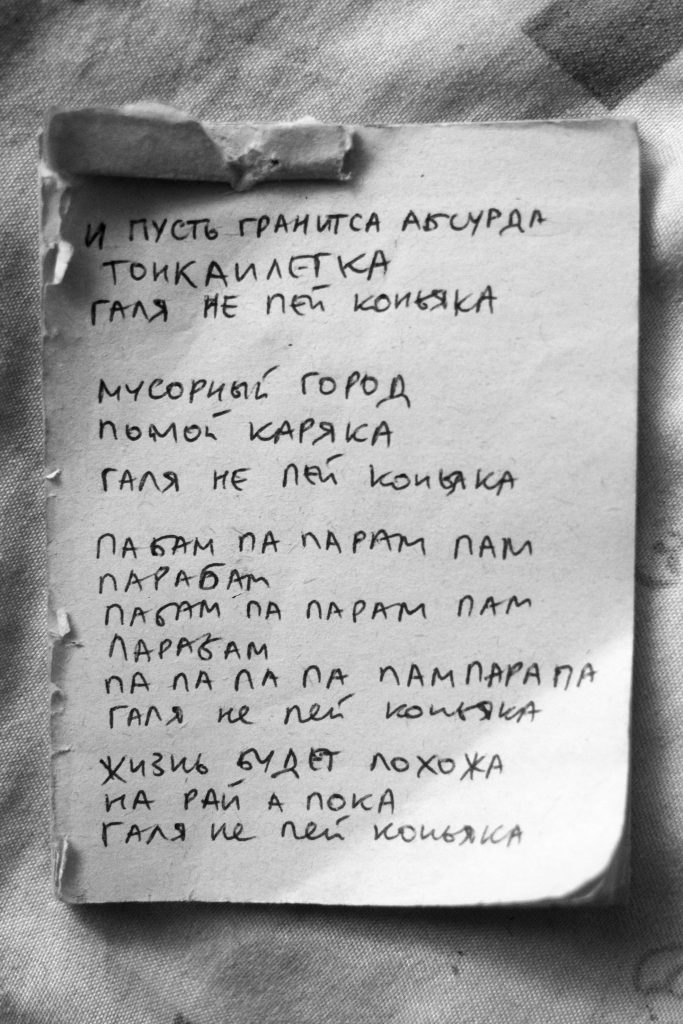

Гораздо более приятным, чем Иманта, был центр Риги. Он напомнил мне Выборг, но был больше и лучше сохранился. Правда, чувствовалось, что уровень жизни невысокий. В универмаге на Бривебас я купил себе дешёвый, но очень качественный свитер местного производства (город Огре), в котором проходил потом десять лет. Дома после прогулок я пытался писать песни, но они удавались плохо: индивидуальный код Риги мне не давался. Кстати, в Иманте мы жили недалеко от знаменитого радиозавода имени Попова, производившего лучшие в СССР акустические системы.

Ещё запомнился холодный пустынный пляж Юрмалы, по которому мы прошли пешком от станции Дзинтари к станции Майори. Гигантские недострои, брошенные из-за перемены настроения инвесторов, чередовались с сожжёнными из-за конкуренции виллами, что напоминало о бандитских войнах больше, чем тогдашняя Москва. Туристов в Юрмале не было: до начала сезона было ещё далеко. Говорят, на пляже можно было найти мелкие кусочки янтаря, но нам, конечно, не попалось ни одного.

Единственным по-настоящему европейским местом мне показался город Сигулда, известный своими рыцарскими замками. Один из них сохранился очень хорошо, но даже те, которые сохранились плохо, здорово передавали атмосферу места. Ещё было любопытно, что на площади недалеко от вокзала очень мирно уживались православный храм, кирха и баптистский молельный дом. В этом городе, в отличие от Риги, нам попадались люди, не знавшие русского языка, но к нам они относились неплохо. В столице на улицах я вообще ни разу не услышал латвийской речи.

В городе мы мало с кем общались. Запомнился только местный ресторанный музыкант арямяно-болгарского происхождения Вадим Диордиев и его девушка-латышка Дайга, над которой он постоянно издевался.

— Дайга, скажи «конфетки»!

— «Конфекты»… Вадим, ну я не могу!..

Ладно бы только «конфетки» — выговорить это слово непростая задача для латыша, привычного с рождения к местному слову «конфектас». Вадим обзывал свою подружку блондинкой и вынудил перекраситься в рыжий цвет. Дайга не пропускала ни одного вечера в ресторане, чтобы он не смотрел на других девушек. Эта беспредельная женская покорность меня сильно поразила. Слово «абьюз» в то время ещё не вошло в употребление.

Кроме Риги я три раза в 1999 году приезжал в Питер, но никаких ярких впечатлений на этот раз не было. Однажды в «Трубе» (подземном переходе у Гостиного двора) я наткнулся на флейтиста Егора Таликова «Зайца», с которым мы в прошлом году играли на Арбате. Егор был невменяем от наркотиков. Впоследствии у него, правда, периодически случались проблески. На концерте «Кинопробы» памяти Виктора Цоя он даже играл вместе с группой «Вопли Видоплясова». Спустя несколько лет он умер в 31 год.

Вскоре после возвращения я записал стихийно сложившийся магнитоальбом «П.О.Н.Т.», наполовину представляющий собой одноименную концертную программу двухлетней давности. Вошла туда довольно случайно и одна из песен известного барда Михаила Щербакова («Обращение к сороконожке»), записанная ради прикола в панк-аранжировке. Несколько песен из этого альбома вообще прежде не исполнялась «Происшествием». Качество записи «Хулиганских песен» и «П.О.Н.Т.» было повыше, чем у предыдущих «Лесных братьев и их сестёр», но всё равно оставалось катастрофически низким. Домашние записи годились только для домашнего прослушивания, но и они разошлись по рукам, как и всё, что записывало «Происшествие».

По аранжировкам эта запись (как, кстати, и «Хулиганские песни») сильно напоминала наши первые работы. В качестве ритм-бокса я использовал тот самый, купленный в 1994 году детский синтезатор, время от времени настукивая на нём вторую партию ударных поверх первой, чтобы это звучало не так кошмарно. В конечном счёте, я придумал ещё более хитрую вещь: параллельно с ритм-боксом записывал обычный шейкер. После приезда из Риги я использовал для этой цели также маленькие, полусувенирные бонги с глиняным корпусом. Они давали слишком высокий звук, но всё равно вызывали ощущение живого исполнения. Партии гитары и баса звучали, впрочем, несколько лучше, чем прежде — всё-таки, к 1999 году я более-менее научился играть — но с чувством ритма была временами полная беда.

Новые песни у меня к этому времени получались все как одна лирические, занудные и лишённые какого-либо драйва. Случайными удачами были только ни на что не претендующие иронические песенки — «Не тормози!», посвящённая Галке, и песня про кошку со словами «Ну разве кошка может быть не красивой?» (спустя четверть века её стала петь группа «Твоё лето не будет прежним»).

В январе ещё была написана удачная, хотя и крохотная «По Старосадскому переулку», но в целом я чувствовал, что без группы моё творчество катится куда-то не туда. При всём при этом круг моего общения после разгона Первой анархической коммуны ещё долго оставался прежним и, например, к Диме Горяинову, который в то время перебрался к жене на Олимпийский проспект, я заходил в гости даже чаще, чем раньше — ещё бы, туда можно было дойти пешком от факультета меньше, чем за полчаса. Ночные прогулки вдоль заснеженных задворок спорткомплекса «Олимпийский» казались мне жёстким психологическим испытанием. «Я иду по Москве, под ребром моим нож…», — такие зловещие стихи я писал об этом.

Когда из Петербурга приезжал Андрей Седов, мы покупали пиво и предавались гедонизму — моя квартира чертовски к этому располагала. Примерно в то же время (или чуть раньше, во времена Первой анархической коммуны) стена на моей кухне была украшена огромной картой Европы, в заголовке которой я написал огромными буквами «Великое княжество Жулебино», после чего шрифтом, стилизованным под старослав, подписал все города и страны, до которых дотянулась рука. Карта эта продержалась у меня на стене очень долго, была разодрана кошками и потерял я её уже только перед отъездом с квартиры.

В институте мою основную компанию теперь составляли два человека — Юля Гончарова по прозвищу Венера и Илья Шадура. На поэтическое творчество Ильи я в то время возлагал надежды, оказавшиеся впоследствии совершенно безосновательными. Юлька же очень сильно помогала жизнерадостностью и специфическим беспощадным юмором.

Галка поучаствовала вместе со всей нашей тусовкой ещё в одном околомузыкальном проекте, где сыграла примерно половину всех женских ролей: весной 1999 года второе или даже третье рождение неожиданно постигло полузабытых «Москву и москвичей».

Новое творение было скромно названо «Ферапонт Иванов — суперзвезда» и представляло собой цельное 45-минутное произведение с продуманным сюжетом и музыкальными зарисовками. Оные отчасти были написаны мной, отчасти умышленно вставлены из разнообразных источников (не обошлось, разумеется, и без «Jesus Christ Superstar»). Стиль, отчасти похожий на работы «Водопада имени Вахтанга Кикабидзе» и «Мухоморов» был также близок к Даниилу Хармсу, а с другой стороны — к митькам.

Сам герой был придуман мной ещё в 1993 году после знакомства с наследием Козьмы Пруткова, и с того времени я иногда сочинял про него всякие смешные песенные истории: в итоге, песенки и стихи, посвящённые Ферапонту Иванову, образовывали довольно внятный сюжетный каркас. Всё остальное было заполнено различными приколами — письмами фанаток, воспоминаниями друга главного героя по имени Глеб Бесперебойный, который из-за вечно пьяного состояния ничего толком вспомнить не мог. Впрочем, всё это меркло перед фигурой самого Ферапонта Иванова. Главной характеристикой лирического героя было его почти полное отсутствие: Ферапонту Иванову (его играл мой младший братишка) принадлежат лишь отдельные реплики. «Рок-опера» заканчивалась таинственным исчезновением Ферапонта Иванова, которое можно было истолковать и как вознесение.

К сожалению, все музыкальные треки, в конечном счёте, были утеряны; остался лишь беспорядочный гон, до сих пор не обработанный до состояния отдельного литературного произведения — этот текст ещё только предстоит набрать и отредактировать. Впрочем, и самостоятельно «рок-опера» слушалась довольно недурно, а чуть позднее я придумал продолжение под названием «Добрый вечер, Москва», где записал наши песни 1992-1993 годов, смотревшиеся в контексте «звёзд школьного рока» очень смешно.

Парижский маршрут

Летом 1999 года я решил отправиться в Париж — город вечной мечты любого московского эстета-пролетария. Инициатором этой поездки был, впрочем, не я, а славящаяся своей авантюрностью Галка, впечатлённая тем, что до этого в Париж ездил автостопом её брат. Кроме Парижа Егор бывал ещё во множестве европейских городов. По преданию, в своих автостопных странствиях он возил несколько тяжеленных томов Достоевского, потому что их читала Юля, его жена. В то время мы смеялись над оригинальными отношениями этой пары — потому что были детьми и не представляли, что ради любимой женщины можно пойти на очень, очень многое.

Лично я психологически к поездке был готов крайне слабо. До этого я немало поездил по России, был в Верхневолжье и на Русском севере, но европейские реалии (особенно, дорожные), несмотря на симпатию к французской культуре, мне были неизвестны и не особенно интересны. Парижа я не знал, никогда не интересовался его историей и достопримечательностями и судил о нём только по упоминаниям в художественной литературе. В целом моё отношение к этой поездке было на уровне «как-нибудь да доберёмся». Огромная карта Европы на русском языке, которую я купил перед отъездом, скорее запутала, чем прояснила маршрут.

Прознав о Галкиных планах покорения Парижа, с нами увязался мой однокурсник и собутыльник Илья Шадура, умевший изображать из себя знатока в самых разных областях. На этот раз он пытался представить из себя специалиста по путешествиям в Европе, и поначалу его присутствие вселяло нам некоторую уверенность. Впрочем, когда Илья взял на себя оформление шенгенских виз, и сделал это невероятно коряво, стало ясно, что с попутчиком нам не повезло, но было поздно. Мы собрали рюкзаки и решили, что постараемся добраться в Париж к 14 июля — дню Бастилии и Илюхиному дню рождения.

Путешествие для нас началось с Белорусского вокзала, а точнее с поезда Москва — Брест. Даже первые впечатления, полученные от транзитного проезда по Беларуси, были уже очень яркими. Особенно меня поразили огромный блошиный рынок у вокзала в Барановичах, плохо одетые жители и пустые полки в магазинах. В России этого уже давно не было… В самом Бресте мы разговорились с местной старушкой, которая подробно объяснила нам порядок перехода границы. Доехать до Брестской крепости мы уже не успевали, и поэтому просто немного прогулялись по городу. Запомнились, как это часто бывает случайные вещи: огромная очередь у пивной палатки и дети, играющие на кладбище возле церкви.

Преодоление белорусско-польской границы оказалось совершенно анекдотичным. Сначала белорусские пограничники пытались обвинить нас в том, что у нас неправильно оформлены загранпаспорта. Мы отказывались давать подразумеваемую ими взятку и упорно настаивали на своей правоте. Илью заставили вытряхнуть содержимое рюкзака и прикопались к пакетику со стиральным порошком. «Героин!», — заявили пограничники, но Илья не растерялся и, высыпав щепотку на ладонь, предложил попробовать предполагаемый героин на вкус. В конечном счёте, нас всё-таки пропустили в электричку, обязав заплатить взятку (бутылку водки) на обратном пути.

Маршрут электрички пролегал всего лишь на несколько километров до ближайшей польской станции Тересполь. Буквально в следующее мгновение после отправления в поезде началась настоящая вакханалия: выяснилось, что все до единого пассажиры — контрабандисты, пытающиеся ввезти в Евросоюз водку и сигареты. Кто-то выпиливал лобзиком отверстие в крыше вагона. Тучная женщина-полька, обмотавшись чулками со спиртом, хлопнулась на колени и стала громко молиться. Многие пытались нам что-нибудь подложить в рюкзаки. Казалось, что эта массовая истерика никогда не кончится, но вдруг перед самым прибытием в Тересполь все пассажиры перебежали в соседний вагон. Не зная, что делать, мы застыли на месте с открытым ртом, и тут в дверь вошли польские пограничники. «Русские туристы? Значит, много водки не везёте!», — на чистом русском пошутил усатый полный офицер, — «Добро пожаловать в Польшу!».

Выйдя на станцию, мы обнаружили, что все вокруг говорят только по-русски. Посмирневшие контрабандисты помогли нам поменять рубли на злотые (единая европейская валюта в то время ещё не была введена в обращение ни в одной стране) и даже пожелали счастливого пути. Чуть не перепутав сначала класс вагона, мы сели на электричку до Варшавы, но имели слабое представление о том, что нам делать по приезду в польскую столицу. По счастью, попутчик, студент Варшавского университета Мариуш, подслушав наш разговор, предложил помощь. Благодаря ему нам удалось переночевать в общежитии Варшавского университета под видом участников какой-то международной студенческой конференции. Впрочем, эта халява не могла длиться долго, да и Мариуш довольно быстро с нами попрощался. Толком не увидев Варшавы, кроме огромного, запутанного и подземного железнодорожного вокзала, мы решили двигаться дальше.

Первая же попытка контакта с варшавянами закончилась длинной дружественной беседой: когда я покупал воду, пожилая женщина-полька стала с ностальгией вспоминать о жизни в социалистические времена и как они с мужем ездили отдыхать в Крым. Вообще, и тогда, и позже, отношение к нам со стороны поляков было очень хорошим — несмотря на то, что, как нам рассказывали, отношения между странами были довольно прохладными. Люди стремились нам помочь, интересовались нами, и мы чувствовали себя как дома.

Сев на поезд, через несколько часов мы добрались до Познани, чтобы там выйти на трассу. Правда, для начала надо было узнать, какой трамвай идёт к границе города. Встреченные познаньцы, в отличие от варшавян, не знали русского языка и ничем не могли нам помочь. Пришлось дойти до какой-то трамвайной остановки и снова мучить людей расспросами. Впрочем, скоро нам повезло. «Двуйка!», — убедительно ткнула пальцем в карту города какая-то женщина, и мы сразу всё поняли.

По дороге нам попался местный «Огруд ботаничны» (то есть, Ботанический сад). Конечно, ради любопытства мы посетили и его, но долго не гуляли — уже хотелось на трассу. Там же, в Познани мы раздобыли альбом для рисования и маркер, чтобы писать название города, куда нам надо, но в Польше эта тактика передвижения не пригодилась: автостоп здесь ничем не отличался от автостопа по России.

Граница с Германией не представляла большой сложности с точки зрения проверки документов (у дальнобоев их попросту не смотрели). Уже хорошо чувствовалось, что это Европа — и не только по немецкому языку. Первая же встреченная нами автозаправка «Schell» («шелльская», как её называли русские) переворачивала мои представления об автозаправках, ибо к бензину там прилагались ещё довольно большой магазин, очень хорошее недорогое кафе и маленькая гостиница. Буквально через несколько лет такие заправки стали нормой и в России, но тогда это приятно удивило. От польской границы до Берлина нас везли русские дальнобойщики из Ростова-на-Дону, которые угостили диковинным напитком «Ice Tea» (холодный чай). Этот продукт проник на нашу Родину из того, что мы видели в ту европейскую поездку, позже всего — примерно спустя десять лет. Ростовчане решили переночевать на соседней с границей автостоянке, с большой площадкой для грузовиков. Там мы зашли в магазин, купив еды и французского коньяка. Владельцами лавки были советские евреи, и поэтому все опять говорили по-русски.

Наутро после прощания с русскими водителями мы впервые услышали немецкую речь, а также оценили все прелести евро-автостопа. Привлекать внимание водителей плакатиком с надписью «PARIS» оказалось возможным только на заправке, любой выход на автобан или к его ограждению, как нам объяснили, легко мог закончиться приводом в полицию. С этой точки зрения даже бывшая ГДР сильно отличалась от Польши, показавшись нам очень развитой, но не вполне понятной и не всегда приветливой — что уж было говорить о более западных областях ФРГ. Простояв два часа, мы поменяли надпись на более близкий «DORTMUND», а ещё через час, наконец, застопили первую в Германии машину и обрадовались ей как дети. Водителем оказался русскоязычный поляк по имени Вальтер, работавший по контракту как раз в окрестностях Дортмунда и возвращавшийся с Мазурских озёр, где постоянно жила его семья. Очень проникнувшись общением с нами, он любезно пригласил нас переночевать. В итоге, в пределы города Вердоль мы выехали слегка за полночь. Это было как раз 14 июля — день, когда мы изначально планировали приехать в Париж. Оказалось, что Вальтер живёт один в огромном доме, и ему просто-напросто скучно одному. Впрочем, мы так устали, что почти сразу уснули. Наутро, Вальтер вручил нам целый мешок превосходного польского пива «Живец», чтобы мы могли отметить день Парижской коммуны и день рождения Ильи. После этого он привёз нас на удобную для старта автозаправку и, тепло попрощавшись, уехал.

После первой же бутылки пива нам расхотелось торопиться во Францию, тем более, что самую интересную дату мы уже прозевали. И тут нам впервые в Европе встретился автостопщик. Пиво и удивление настолько меня подкосили, что я мгновенно забыл английский язык.

— Илья, ну ты его хоть спроси, откуда он? — обратился я к Шадуре.

— Да ладно, мужики, расслабьтесь, я русский, — ответил парень.

Оказалось, что парень живёт в Латвии, и по паспорту его зовут Эдвардс Абрамовс. Это сочетание настолько нас позабавило, что впоследствии мы часто использовали его как журналистский псевдоним. Эдик ехал в Вену, чтобы применить по назначению небольшую сумму австрийских шиллингов. Других денег у него не было, и автостопщик уже начинал голодать. Впрочем, нам было, чем его угостить. Вскоре он уехал, а потом застопили машину и мы — до Саарбрюккена, самой границы с Францией.

Улица Маркаде

Как обычно, в Европе, в Саарбрюккене нас не стали завозить в город, выгрузив на автозаправке. Там нам понравилось: прежде в Германии нам попадались только автозаправки, дорожные кафе и кукольные домики Вердоля, а тут мы впервые увидели что-то похожее на естественный ландшафт. Но кроме этого в Саарбрюккене собралось множество бродяг, которые явно чувствовали в нас своих конкурентов. К счастью, мы успели первыми забиться в небольшую лесополосу и до наступления темноты достали пенку и спальники (не удалось поставить только палатку). Под начинающимся дождём мы закутались в большой кусок полиэтилена, что, видимо было наиболее мудрым в такой ситуации решением. Галку мы уложили посередине, и хотя девушка была на грани нервного срыва, в итоге она провела ночь комфортнее всех. Мы с Ильей промокли по колено, а у Шадуры, к тому же, пострадал паспорт, который он носил в заднем кармане джинсов. После белорусской границы это внушало опасения, но, как выяснилось позже, зря.

Наутро из лесополосы вместе с нами вышло почти полтора десятка промокших и хмурых автостопщиков, приехавших сюда из разных стран. Превалировали граждане Чехии; бывший капиталистический лагерь представлял мрачный необщительный мужик из Великобритании. По счастью, мы и тут успели подсуетиться, на удивление быстро застопив грузовичок до Реймса. Водитель оказался наполовину алжирцем, был очень общителен и всю дорогу слушал Боба Марли. Вскоре оказалось, что африканский менталитет уже давно и плотно слился с французским, поэтому Боба Марли слушали все французы, не забивая себе голову, кто он и откуда. Впрочем, мода на рэгги могла прийти во Францию и с её карибских владений — Мартиники, Гваделупы и им подобных. Играли же во французской футбольной сборной выходцы с этих островов…

В Париже мы оказались уже к вечеру, где-то в районе Пляс Пигаль, проехав перед этим множество каких-то перегруженных транспортом эстакад. Самым мудрым было немедленно искать место ночлега. Сначала на разведку отправился я, но расположенные поблизости гостиницы оказались слишком дорогими. Вернувшись, я отправил на поиски Шадуру, порекомендовав ему как можно дольше не возвращаться. Поняв меня буквально, он отсутствовал больше двух часов, зато ему удалось найти действительно дешёвую ночлежку. Именовалась она «Hotel du Metro» и располагалась на перекрёстке бульвара Барбес с маленькой тихой улицей Маркаде. Интересно было, что хозяева «отеля» практически не владели ни французским, ни английским, а общались по-испански. Вся гостиница (как и вообще эта часть Монмартра) была заселена неграми, которые смотрели на нас с неподдельным изумлением, пока мы поднимались на верхний этаж. В конце концов, соседи, умирающие от любопытства, отрядили к нам англоязычного парламентёра, который представился Джоном. Этот парень, сильно смахивающий на баскетболиста, рассказал нам, что почти все здешние постояльцы прибыли с Гаити. Сообщение о том, что мы русские студенты, потрясло его до глубины души. Оказалось, что он много знает о России в связи с советской военной помощью Кубе. С этого момента гаитянская братия стала относиться к нам с большим уважением. Особенно от нас торчали дети, глазевшие из всех дверных щелей, пока мы шли по лестнице. Номер оказался тесный, на последнем этаже, с крохотной душевой кабиной, стоящей прямо напротив входа. Зато у нас было большое окно, из которого было видно старинные дома напротив и, собственно, улицу Маркаде — уютную и тихую.

Все шесть дней, проведённых в Париже, мы экономили деньги, преодолевая дикие расстояния пешком — транспорт стоил один франк, и это было для нас слишком дорого. Иной раз у нас просто не было сил, чтобы встать с кровати. К счастью, Шадуру было нетрудно заслать в магазин, и это давало возможность отсрочить подъём. Полное незнание французского языка мешало нам хоть как-нибудь разнообразить рацион: каждый день мы покупали в супермаркете багет, паштет и дешёвое красное вино, а если становилось совсем грустно, шли в «Макдональдс» и заказывали там кофе. Еда в этом заведении ничем не отличалась от той, которой кормили в российских «Макдональдсах». Это было даже неплохо: в Германии мы вообще не могли есть немецкую пищу из-за каких-то непонятных и неприятных русскому человеку приправ, натыканных буквально везде, даже в банальном Kartoffelsalat (это была единственная строчка в меню, которую мы поняли). Зато мне очень понравились немецкие лакричные конфеты.

Правда, на всех улицах местными арабами продавались какие-то огромные сэндвичи с большим количеством зелени, судя по всему, не пользовавшиеся особым спросом. Мы однажды купили у них один, но он оказался несвежим. «Всё-таки уличный общепит в Париже меркнет перед хот-догами на Цветном бульваре», — подытожил я этот опыт, ещё не зная, что буквально через пару лет дешёвые московские хот-доги по десять рублей будут полностью вытеснены шаурмой по сорок. В большом продуктовом магазине на Монмартре (его название «Bazar» было понятно без перевода) за кассовыми аппаратами сидели точно такие же молодые улыбчивые девчонки, как и в первых тогдашних московских супермаркетах — только у нас это были дагестанки, а там — негритянки. Многие жители Монмартра африканского происхождения ходили по улицам в традиционных этнических одеждах, но использовали в общении друг с другом, тем не менее, французский язык.

В отличие от бульваров и вообще больших улиц, парижские переулки были густо засыпаны мусором. Однажды мы даже наблюдали, как французская хозяйка (естественно, африканского происхождения) без всякого стеснения выбросила в окно содержимое мусорного ведра. Из школьных учебников истории я знал, что для средневековой Европы эта традиция была более чем характерна, но тогда мне казалось, что эти времена позади. Тем не менее, наша улица Маркаде поддерживалась в чистом состоянии, а если пройти чуть дальше в сторону Сакре-Кёра, взгляду открывались прекрасные цветники, и воспоминания о мусоре тут же забывались. Кстати, обращало на себя внимание, что все парижские сады были обнесены высокими решетками и закрывались на ночь — видимо, чтобы обезопасить их от бродяг.

С трудностями перевода был связан ещё один уморительный момент. Как-то мы решили оплатить номер не на один день, как обычно, а сразу на два. Я хорошо помнил, что по-французски «день» — «jeur», но до того, как мне удалось вспомнить соответствующее числительное, меня опередил Шадура, назвав его по-английски. Получившееся идиотское «for two jeur» для хозяев, естественно, прозвучало как французское слово «pour toujours» («навсегда»), повергнув их в состояние глубокого шока. К счастью, под рукой у меня оказался блокнот, и я нарисовал двойку примерно так же убедительно, как это сделала наша недавняя собеседница в Познани.

Мне кажется, наши маршруты не были типичны для туристов: они были в принципе лишены какой-либо системы, но центр города мы изучили неплохо. Как правило, нашей задачей было попасть хотя бы в какой-нибудь музей, но до закрытия мы сумели попасть только в Лувр. Кроме этого, мы специально ходили к Эйфелевой башне, в Сакре-Кёр, Тюильри, несколько раз гуляли в саду возле Собора парижской Богоматери, но во внутрь храма не заходили. С интересом изучали содержимое сувенирных лавочек на Монмартре — там было многое по-русски. Да и вообще в городе можно было внезапно встретить вывеску с надписью, например, «КНИГИ», и нам почему-то хотелось верить, что эти магазинчики принадлежат потомкам русских эмигрантов. Иногда, устав ходить, мы садились на скамейку, доставали гитару и пели песни на родном языке: в интернациональном городе это никого не удивляло. Однажды на звук подошёл парень-белорус, живший в Париже полулегально и работавший садовником, но общение не очень-то получилось. Иногда мы встречали ребят с гитарами, певших то по-французски, то неизвестно на каких языках, но коммуникативный барьер и стеснительность помешали нам познакомиться с ними. В основном, мы просто шлялись и фотографировали, понимая, что времени на что-то значительное у нас всё равно нет.

Проблем у нас обычно не возникало. Правда, однажды Галка ушла гулять в одиночку и потом рассказывала, что на неё якобы запал местный художник, но мне показалось, что она сильно раздула эту историю, чтобы потешить своё самомнение. Как-то вечером за нами увязался абсолютно неадекватный обторченный негр, распевающий шаманские песни. На всякий случай мы предпочли ускорить шаг, и вскоре от него оторвались. Кроме этого, я не могу припомнить ни одной ситуации, которая мне казалась бы сопряжённой хоть с каким-нибудь риском. Париж не был для нас опасен, он просто нас не замечал, занятый своей жизнью — и это нас вполне устраивало. Как-то в Тюильри мы наткнулись на двух чехов-автостопщиков из тех, что были нами встречены в лесополосе близ Саарбрюккена, но они не пожелали даже поздороваться с нами. Впрочем, нас это ни капли не огорчило.

В один из последних дней в Париже мы решили купить что-нибудь на память о поездке. Я выбрал себе чёрную футболку с изображением Триумфальной арки — это было чуть ли не единственное место, куда мы хотели попасть, но не попали. В тот же день мы с Галей предприняли последнюю отчаянную попытку марш-броска и всё-таки добрались до площади Этуаль (или Де Голля?), но страшно устали, стёрли в кровь ноги и потом едва добрели до своей улицы Маркаде. И хотя у нас оставалось денег на один или два дня в Париже, идея поездки вдруг показалась исчерпанной. Разложив на полу комнаты многострадальную изорванную карту Европы, мы стали планировать обратную дорогу.

Родина на полиэтилене

Мы решили выходить на трассу из Сен-Жорж-де-Бюсси — станции метро, соседствующей с парижским Диснейлендом. Было раннее утро, страшно хотелось спать, и парижский метрополитен не оставил у меня никаких воспоминаний. Когда мы вышли на улицу, стало ясно, что этот день будет особенно жарким. Обнаружив возле дороги дикий мак, мы так увлеклись его сбором и шуточками на наркоманские темы, что на трассу уже не хотелось. К тому же, мы знали, что автозаправка находится близко, и полиция вряд ли успеет засечь нас на автобане, когда мы будем к ней подходить.

Машину мы остановили быстро. В ней уже находилось трое человек, и я посадил Галю на колени — весёлая компания молодых ребят ехала отдыхать куда-то за город. Правда, их стремление держаться небольших муниципальных дорог, следующих параллельно магистрали, едва нас не запутало. Добравшись до района, прилегающего к Мецу, мы вышли из машины и снова отправились искать автозаправку, в какой-то степени даже жалея о потере удачной позиции в Сен-Жорж-де-Бюсси. На этот раз, несмотря на риск, нам пришлось идти пешком по обочине ремонтируемой дороги несколько километров, но, к счастью, всё окончилось хорошо. Следующая машина опять остановилась довольно быстро, и англоязычный немец (большая радость после абсолютно не англоязычной Франции) довёз нас до Саарбрюккена, где мы уже всё знали. Правда, моя попытка купить еды на немецкие марки была неудачной: оказалось, что я случайно пересёк границу и вернулся во Францию. Для того, чтобы найти нужный магазин, пришлось на двадцать метров углубиться в пределы Германии.

К этому времени присутствие Ильи окончательно стало нас раздражать, и мы решили разделиться — тем более, что из Беларуси мы с Галей планировали ехать отнюдь не в Москву, а в Псков и Петербург. Быстро застопив машину, Илья уехал, но и нам тоже не пришлось долго ждать своего транспорта. Вскоре в ответ на наши энергичные жесты остановилась фура с водителем-турком, не владевшим никакими языками, кроме родного и нескольких русских матерных слов. Кто бы тогда знал, во что нам выльется эта кажущаяся лёгкость! Доехав до большой автостоянки где-то в окрестностях Кайзерсляутерна, турок решил остаться там на ночёвку, негостеприимно выставив нас из грузовика. Конечно, до утра не было никакого движения, хотя мы пытались останавливать все попадающиеся машины. Но с рассветом стало ещё хуже: почти все дальнобойщики вдруг одновременно покинули стоянку, и стопить стало некого. Правда, Галка пыталась завоевать расположение каких-то латвийских водителей, но не достичь успеха ей не удалось — прибалты были необщительны.

Вскоре я обратил внимание, что почти все автомобили здесь снабжены какими-то странными чёрными, совсем не европейскими номерами. Приглядевшись, я с удивлением понял, что это номерные знаки США. Мы старались стопить и эти машины тоже, но водители никак на нас не реагировали, пока вдруг рядом с нами не остановился пикап, ведомый симпатичной женщиной, одетой в хаки — как выяснилось, офицером американских ВВС. На чистом английском она нам сообщила, что мы находимся на въезде в военно-воздушную базу НАТО, и водителям здесь запрещено брать пассажиров. Оставив Галку на месте, я решил пройтись вдоль автобана и поискать другую автостоянку, но не тут-то было: немецкие полицейские оказались гораздо расторопнее французских коллег и сцапали меня ещё до того, как я подошёл к обочине. Мне пришлось разыграть дурачка и притвориться, что я здесь случайно и не знаю местных законов. «Автобан не для пешехода!», — назидательно говорили полицейские. Надо было видеть Галкины глаза, когда я прибыл обратно на автостоянку в белой машине с зелёной полосой и надписью «Polizei». Становилось понятно, что шансов на удачное выпутывание из передряги у нас немного. Но мы не собирались сдаваться.

Стопить приходилось в самом солнечном месте. От жары и бессонной ночи состояние было почти обморочным. Некрасивая, как и большинство немок, девушка-блондинка, хлопотавшая в кафе и наблюдавшая за нашими страданиями из окна, неожиданно вынесла нам кофе, и мы едва не разрыдались оттого, что нам вдруг стало себя жалко настолько же, насколько ей. К середине дня силы нас покинули окончательно. Составив два рюкзака, я уложил на них Галку, чтобы она хоть немного поспала, и махал плакатиком с надписью «Berlin», уже ни на что, по большому счёту, не надеясь. Так, сменяя друг друга, мы простояли — страшно подумать — восемнадцать часов, пока нас не забрал с собой пожилой длинноволосый немецкий хиппи на какой-то сенокосилке. Проехав всего пару десятков километров до автостоянки у Мангейма, он сделал самое главное — вытащил из этого гиблого места. Там мы застопили ещё одну машину, которая провезла нас очень далеко, до города Кассель — правда, всю дорогу мы проспали, предварительно рассказав водителю о наших злоключениях в Кайзерсляутерне. К этому времени день сменился ночью, а жара — дождём, но, к счастью, на автозаправке Касселя находился «Макдональдс». Там мы и переночевали, уткнувшись лицом в стол рядом с заказанным кофе. Когда в пять утра забегаловка закрылась на двухчасовой технический перерыв, нам пришлось выйти на улицу и снова стопить. Один из водителей подарил нам талон на бесплатный кофе, и мы не преминули воспользоваться подарком.

В Касселе к нам приклеился какой-то бельгиец, который был согласен довезти куда угодно, но только в обмен на секс с Галкой. «Это моя жена», — приводил я, как мне казалось, железный довод. «Ну и что?», — удивлялся он. Переговоры ни к чему не приводили, однако он не только не торопился уезжать, но и даже возвращался несколько раз. Когда бельгиец исчез окончательно, рядом с нами стали стопить две обаятельные польские девушки, следовавшие в Прагу. «Вы неправильно стопите! Надо улыбаться, быть позитивными!», — говорили нам они и, ведя себя очень мило и раскованно, действительно быстро уехали. Нам оставалось только провожать их восхищённым взглядом. Чего-чего, но сил на позитив у нас уже не было.

В конце концов, из Касселя нас забрал молодой парень родом из ГДР, ехавший в Берлин. Повстречать русских ребят для него было большим событием, и он всю дорогу обсуждал по телефону наше появление со своим братом. Брат ехал рядом в другой машине и иногда дружественно сигналил. Там же, в окрестностях Магдебурга мы обратили внимание на гигантский заброшенный контрольно-пропускной пункт на бывшей границе ГДР и ФРГ. Было любопытно, как собираются его использовать практичные немцы, но даже просто в качестве памятника эпохе он смотрелся совсем неплохо.

В итоге, нас довезли до Франкфурта-на-Одере и той самой стоянки, где когда-то было так славно пить коньяк с ростовскими водителями. Третья бессонная ночь подряд уже воспринималась без шока, но от усталости слегка ехала крыша, и мучил холод. Утром всю автостоянку всколыхнула сирена — это был сигнал для первой очереди дальнобойщиков, чтобы они выезжали к терминалу. Не успев среагировать на звук, мы никого не успели застопить, и Галка начала переговоры с заспанными водителями, собиравшимися выезжать во вторую очередь. После бельгийца она боялась домогательств и поэтому выискивала русские номера. Несмотря на то, что нам пришлось ехать в разных машинах, всё обошлось. Выйдя из машины на польскую обочину, по которой можно было ходить без риска объяснений с полицией, я увидел живую и невредимую Галку. Глубоко чуждая Германия с её бессонными ночами и дурацкими дорожными правилами, создающими мучения автостопщику, осталась позади. В это мгновение мы вдруг поняли, что бывают минуты, когда родиной может казаться абсолютно любая страна. Схватившись за руки, мы ушли с дороги в лес метров на двести и, достав свой верный кусок полиэтилена, мгновенно на нём уснули.

Второе посещение Познани, куда мы с Галей вскоре попали, оказалось гораздо более интересным: нам пришлось пройти этот город насквозь от спальных районов к железнодорожному вокзалу. Польские многоэтажки воображение отнюдь не поражали, но симпатично выглядел познаньский трамвай, напоминающий «лёгкое метро». Центр города показался мне похожим на Выборг: когда-то Познань принадлежала Российской империи, и специфический великорусский оккупационный дух так или иначе продолжал в ней чувствоваться. Обращала на себя внимание щитовая реклама с кадрами из польской комедии «Ва-банк». Рекламировались на этих плакатах, конечно же, услуги какого-то польского банка.

Там, в Познани, по сути, и закончилось это тяжелейшее в моей жизни путешествие. Мы посчитали оставшиеся деньги и купили билет на поезд до Бреста, где проспали без задних ног всё время в пути, едва среагировав на появление пограничников. В Бресте, снова пообщавшись с уже известной нам бабушкой, мы опять не попали в Брестскую крепость, но зато взяли билет до Орши — довольно скучного железнодорожного узла на востоке Беларуси. Там моё внимание привлекла мемориальная доска, свидетельствующая о том, что в 1918 году комиссар такой-то «выполнил ответственное задание советского правительства» — в высшей степени неопределённая и потому тревожная информация. После этого мы успели побывать на станции Дно, в городе Струги Красные, на даче у Галкиных родителей в Псковской области, съездить на несколько дней в Петербург и только после этого вернулись в Москву.

Футболка с Триумфальной аркой прожила у меня в относительно сохранном состоянии тринадцать лет. За всё это время я ни разу не выезжал за пределы бывшего СССР. Почему? Да чёрт его знает. Может, продолжал переваривать приключения 1999 года…

Кино в стиле джаз

Говорить о моём европейском путешествии применительно к музыке затруднительно, так как в течение всего пребывания в Париже я сочинял единственную песню, получившую название «Rue Marcadet» («Улица Маркаде») — в соответствии с нашим адресом проживания:

Сентиментальная прогулка под бетонным мостом

Напоминает мне о том, во что не верю сегодня,

Энтузиазме, гнавшем нас за коньяком в гастроном,

И о распитии его в проходной подворотне,

Но однажды, случайно оставшись один,

Я не вспомнил себя у дверей в магазин:

Я никогда не встречал там себя.

Впрочем, по возвращению у меня «пошла тема»: я написал «Лебединую песню», «Площадь Бастилии» и «Вечерний чай». Эти песни были поэтичными, романтическими и плохо вязались с написанным ранее материалом.

Тем же летом, после возвращения из Парижа состоялся первый мой более-менее официальный концерт в Питере — в ДК Ленсовета, куда меня пригласили местные энтузиасты авторской песни, подговорённые Андреем Седовым. Приехал я в Питер вместе с гитаристом «Херес Янга» Лёшей Клочковым.

Начало было многообещающим. Несмотря на простоту моих песен, Алексей сумел привнести в них нечто приятное и мелодичное. Тем обиднее было, что концерт в ДК Ленсовета получился неудачным, так как Лёша умудрился натянуть на гитару новые струны, сползавшие прямо во время исполнения песен. Кроме того, вместо зала нас отправили играть в какую-то студенческую аудиторию без намёка на подзвучку. Чтобы окончательно не испортить себе настроение, мы устроили небольшое дружеское after-party у Вечного Огня на Марсовом Поле, а на следующий день отправились открывать для себя реку Оккервиль, где также много пели. И всё же это был сильный удар: после поездки в Питер долгое время мне не хотелось играть вообще никаких концертов.

Начало осени было удивительно теплым. Съездив, как обычно, на наш университетский турслёт, я вдруг понял, что я хочу ещё в лес, и позвонил Толику Ковалёву. Тёплым октябрьским деньком мы поехали на Озернинское водохранилище, выпили на двоих ящик пива и решили снова собирать «Происшествие» — с целью выхода на сцены московских клубов, из которых для наших целей в то время лучше всех подходил «Форпост».

Без шуток, конечно, не обошлось.

— Придумывали недавно название для группы, — рассказывал Толя о своих друзьях-музыкантах. — Я предложил гениальное: «Алчные племянники»…

Вскоре к нам присоединился басист из нашего прошлого состава Денис Кагорлицкий, а также юный пианист и саксофонист из Феодосии Коля Зайцев, с которым я случайно познакомился на сейшене в подмосковном городе Дзержинский. Коля играл на саксофоне в военном оркестре и очень любил джаз. Что касается Жака, то он уехал в Мурманск восстанавливать некогда утерянный паспорт и на момент воссоздания группы не вернулся.

К этому времени количество имевшихся у меня музыкальных инструментов стало самым большим за все девяностые годы. Боже, на чём мы тогда играли! Спустя несколько лет весь этот хлам ушёл в прошлое…

Первой моей электрогитарой была «Элгава», валявшаяся на чердаке 624-й школы в рабочем состоянии ещё с советских времён. Переключение звукоснимателей на ней осуществлялось с помощью обычных выключателей света, установленных в то время в каждой квартире. Впрочем, играть соло на ней было тяжеловато, да и электронику пришлось перебрать. В сентябре 1995 года я случайно забыл этот инструмент у Антона Кротова, после чего он попал к Вию, и вытянуть гитару обратно я уже не смог.

Новая гитара, доставшаяся мне за символическую сумму, была самостоятельно выпилена выхинским битником Русланом Ибрагимовым. Играть на ней было сложно, но строила она не хуже, чем «Элгава» и продержалась у меня несколько лет, после чего я подарил её другу, Алексею Гладкову. В 1999-ом денег, заработанных уличными выступлениями, хватило на новую тайваньскую электрогитару, которая сопровождала меня всюду, пока в 2005 году не разлетелась на куски от ветхости прямо на концерте в клубе «Tabula Rasa».

Отдельной страницей в моей жизни была двенадцатиструнная гитара Самарского завода с необычайно глубоким и громким звуком, купленная в 1995 году. После поездки в лагерь по подготовке вожатых, где в один из дней все ребята поменялись бейджиками, гитара приобрела имя «Ксюша» — благодаря бейджу моей однокурсницы Оксаны Игайкиной. К сожалению, весной 1998 года эта гитара была у меня украдена прямо на родном факультете какими-то проходимцами, а потом мне рассказывали, что инструмент видели в компаниях на Арбате. Зато у меня остался чехол, сшитый моей мамой из форменных милицейских штанов с лампасами. Это был несомненный эксклюзив.

Кроме этого, я играл на банджо, приобретённом у какого-то питерского музыканта в 1997 году, и на маленькой китайской блок-флейте. Также у меня постепенно образовался небольшой набор губных гармошек, на которых я наловчился играть в блюзовом ключе — этому меня обучил Скиф. Коля использовал в работе древний полуразваленный тенор-саксофон, который называл «утромбоном» — то есть, инструментом утрамбовывания в транспорте.

Мы начали репетиции и одновременно запись нового альбома. Первая же песня «Меня подарили» прозвучала замечательно и необычно, но вскоре по объективным и независящим причинам Толик устроился на работу по росписи витражей и перестал находить время на репетиции, а основная группа Дениса Кагорлицкого обрела популярность в клубах и приступила к записи своих песен. Единственное, что мы успели сделать вчетвером, это сфотографироваться. Больше всего запомнился кадр, где мы вчетвером со всеми инструментами — включая ударные! — сидим в ванной.

Смирившись с потерей двоих музыкантов, мы с Колей продолжили запись вдвоём. Коля, правда, предлагал мне с юношеским пылом, чтобы он играл одновременно партию баса, клавишных и время от времени брал в руки саксофон; я же мечтал о том, чтобы соединить первый состав группы с современным (я, Зайцев, Гусман, Гришина, Ковалёв). Это можно было решить летом, после окончания мной, Мишей и Аней своих учебных заведений, но мне хотелось действовать быстрее. В середине января мы с Колей пригласили Аню в группу, и она согласилась нам помочь. В итоге её участие ограничилось исполнением лишь одной песни «Я хочу лишь туда», написанной Аней в 1995 году.

Основной задачей было доделать новый альбом, названный «Кино в стиле джаз». Результат получался потрясающим: в наших руках рождалась лучшая программа «Происшествия» девяностых годов. После окончания работы над ней можно было задуматься над концертами и поиском музыкантов. Впрочем, это, как и многое другое, мы сделать не успели: вскоре моя вроде бы наладившаяся личная жизнь с Галей обрушилась. Этого удара я пережить не смог, и неожиданно для себя полностью прекратил писать песни, чего не случалось со мной никогда. Впрочем, альбом «Кино в стиле джаз» удалось доделать; одновременно были записаны некоторые песни для альбома «Колыбель испанского лётчика», который мы решили выпустить следующим. После этого Колины визиты ко мне стали заметно более редкими, и я понял, что остался один.

Последней вспышкой активности стала запись альбома «Отражение», составленного из песен моих друзей, бывших рядом в девяностые годы — Дениса Мосалёва, Александра Елагина, Дмитрия Лихачёва, «Курских близнецов», Скифа, «Дж.Ор.П.С.», Кати Кушнер и прочих. Не записал я только ни одной песни Нурвен — не смог выбрать. В этой инкарнации «Происшествие» предстало акустической группой с трёхголосьем в составе меня, моей сестры Марии Караковской и Руслана Ибрагимова. В двух песнях спела также Аннушка Гришина — единственный человек, участвовавший в двух первых и двух последних составах «Происшествия» 90-х годов.

Я тщательно отбирал песни и даже специально ездил к Кате Кушнер в Тулу, чтобы переписать слова песни «Я рисую ручкой на газете». Лучше всех удалась первая песня на альбоме — лихачёвская «Наше время». К сожалению, низкое качество записи, как обычно, свело на нет все усилия…

Руслан, узбек по национальности, был внешне очень красивым парнем. Амбиции не давали ему покоя, и он всегда стремился продемонстрировать свои профессиональные таланты. Как-то он водил нас с сестрой на концерт группы Дениса Мосалёва, где Денис играл на басу, Вербинский стучал на ударных, а Руслан пел. Из собственных песен у Руслана было только сочинение со словами «Вау, крошка, с глазами будто кошка» — и дальше в том же духе. Как-то мне доводилось присутствовать на репетиции группы «Спрячь спички», где Руслан тоже числился вокалистом. Две команды не отличались по стилю, да и вообще ощущалось, что «альтернативная музыка» не обладает большим разнообразием идей. Почему Руслан пел в двух группах, я не очень понял — то ли ради денег, то ли ради славы. Во всяком случае, обе команды считали, что они «с именем». «Происшествию» в мир таких «профессионалов» было невозможно попасть. Это именно оттуда звучали высокомерные советы «научиться играть», будто именно умение играть приносило им уверенность в своей правоте. Люди зарабатывали деньги тем, что приносило нам удовольствие. А мы… группы как таковой уже не было.

В октябре 2000 года после большого перерыва дело дошло до репетиции, в которой принял участие игравший на клавишных Коля Зайцев, я играл на бас-гитаре и пел, Руслан взял в руки гитару, а Маша была бэк-вокалисткой. То, что у нас получилось, было настолько бессмысленно и жалко, что никому из музыкантов не пришло в голову спросить у меня, когда мы будем собираться в следующий раз…

В этот день моя музыкальная деятельность прервалась более чем на три года. Колю Зайцева я нашёл благодаря помощи Аннушки Гришиной лишь спустя тринадцать лет — к этому времени он обзавёлся детьми и заботами. Руслан с Машей вскоре поженились, но прожили вместе недолго. Уже через пару месяцев у меня стали ломаться музыкальные инструменты — один за другим. Некоторые из них я ещё иногда брал в руки, но до следующего этапа моей музыкальной жизни дожила только красная тайванская гитара. Остальное пришлось раздать или выбросить…