1008 Views

Киевская

Подтвердив перед всеми репутацию безбашенного отморозка, я тут же заскучал и после возвращения в Москву попросил Надю Волкович взять меня с собой в школу-студию «Остров», где она занималась авторской песней, чтобы я мог там хоть с кем-нибудь пообщаться. К моему немалому удивлению, она не испугалась и ответила согласием.

Я помню «Остров» довольно смутно и эпизодически — в основном потому, что мы там постоянно пили, а нас оттуда постоянно прогоняли. Но каждый раз, когда я выхожу из метро «Киевская» на Большую Дорогомиловскую улицу, что-то меня заставляет задуматься и вспомнить эти недолгие три месяца.

Попытка прибиться к КСП с моей стороны была полным безумием. Благодаря традициям своей школы я хорошо себе представлял субкультуру авторской песни и ненавидел её с детства. Ничто не выводило меня из себя так, как «чьё-то вечное ля-минорное» в песнях, которые «писал музыкант, выдающийся среди лыжников и геологов» (Александр Карпов, «Рок-н-ролльщик в гостях у КСП-шников»). Я надеялся лишь на то, что с помощью такого хорошего товарища, как Надя, я смогу посмотреть на авторскую песню с другой стороны.

Занятия в школе-студии, созданной специально для обучения начинающих авторов-исполнителей, проводились в форме семинаров. После того, как очередное молодое дарование исполняло свою песню, её разбирали мэтры — лауреат Грушинского фестиваля Дмитрий Дихтер и Михаил Бутов (позднее он стал работать заместителем главного редактора в литературном журнале «Новый мир»). Критерии оценки базировались исключительно на принятых традициях КСП и особенно на творчестве модного в этой среде Владимира Ланцберга, чьи песни я так и не полюбил, несмотря на личное знакомство в 2002 году и дальнейшее довольно активное общение. К рок-поэзии, как и везде в КСП, здесь относились с большим предубеждением. Этим людям (по крайней мере, Дихтеру) было невозможно объяснить, зачем нужен нервный и непоследовательный Башлачёв, когда в авторской песне есть такое количество гармоничных и приглаженных «образцов». В то же время, большинство учеников Дихтера, включая Надю, прямо-таки боготворили своего учителя, что, конечно, было следствием его личного обаяния и харизмы. В этом явлении, хорошо мне знакомом до дедовой школе, меня ничего не удивляло, и я как бы его не замечал.

Со временем Дихтер и компания меня здорово невзлюбили. Я регулярно приезжал на занятия в школу-студию, демонстративно отказываясь в неё поступать, что выразилось бы в оплате занятий — мне с лихвой хватило 19-го таксопарка и дома пионеров в Кузьминках. Вместо этого я предпочитал просто общаться с отдельными разумными посетителями школы-студии, обильно употребляя на лестнице алкогольные напитки. Признаюсь, с того времени лишь одно название бренди «Слнчев бряг» меня вгоняет в ужас: первый же визит в «Остров» закончился тем, что меня довезли до дома в бессознательном состоянии.

Благодаря Наде Волкович я познакомился с лучшими людьми школы — Таней Королёвой, уже очень скоро ставшей заметной исполнительницей (впрочем, и тогда в её перспективах никто не сомневался), а также с Митей Лихачёвым, стремившимся собрать свою группу. Мне очень хотелось себя попробовать в игре на соло-гитаре, и я стал репетировать с Митей.

Лихачёв был на два года старше меня и со временем стал, пожалуй, самым близким моим другом. В то время он был, наверное, самым нерадивым студентом факультета теоретической и прикладной лингвистики РГГУ. При поступлении ему не хватило баллов на отделение китайского языка, и он решил довольствоваться корейским, но учиться оказалось лень. В результате, чтобы не вылететь из вуза, он был вынужден перевестись на отделение испанского. Не думаю, что к окончанию вуза он сносно знал хотя бы один из этих языков, хотя владел в какой-то степени английским и немецким, которые прежде изучал в лицее. Митя с детства занимался единоборствами, придерживаясь, соответственно, взглядов, проповедуемых восточной философией. И хотя песни его, на первый взгляд, не имели ничего общего с востоком, тема борьбы, противостояния в них была очень заметна. Словосочетание «быть первым» как символ победы в поединке с окружающей действительностью в Митиных песнях употреблялось чрезвычайно часто. Тексты были, конечно, сильной стороной Митиного творчества, но музыка при этом ничем особенным не отличалась от мэйнстрима КСП, а потому сильно зависела от аранжировки. И когда я постарался сыграть ее пожёстче, это добавило песням Лихачёва определенной остроты.

Проводя вместе время раз в неделю, мы получали энергетическую подпитку от ощущения общности. Основной темой нашего творчества в конце 1993 — начале 1994 года было ощущение агрессии со стороны общества. Я писал пачками прямолинейные агитки с обилием крови. Таня Королёва нашла спасение в роли наивного подростка, не брезгуя, впрочем, время от времени блистательными пропагандистскими стилизациями (мне запомнилась её строка «Нам всегда открыты двери на стадионы и в застенки»). Лихачёв озадачивал слушателей туманными пугающими текстами с названиями типа «Несвобода», «Ты — один из всех» и т.д. Почти всем им сопутствовал мрачный урбанистический фон.

Кроме нас, в школе-студии постоянно тусовались начинающие авторы песен, чьи имена моя память не сохранила. В то время я очень трепетно относился к самому факту творчества, и мне казалось, что это были очень милые люди, но на самом деле они ничего собой не представляли — кроме Лихачёва. С ним всё было понятно с первой же песни:

Капли дождя стекаются в лужу на деревянном полу,

Надо опять собрать все силы, своё упрямо твердя,

Но здесь все говорят слово «должен» вместо слова «люблю»,

И здесь никто не будет рад окончанью дождя.

Здесь плита на кухне как хранитель огня,

Да мокнет под дождём пустой троллейбусный круг,

И я притворяюсь, что я уже понял всё, что мог понять,

А мы — мы здесь играем в свою игру,

Но это только кино на экране дождя,

Только кино на экране дождя…

То, что у нас вышло в результате совместного творчества с Митей, поначалу не получило ни названия, ни формата, ни стабильного набора песен. Лихачёв исполнял свой репертуар с моими проигрышами на гитаре; я пел и играл один — Митя годился исключительно на роль лидера, быть вторым в случае необходимости у него выходило хуже, чем у меня. «Выхинские битники», кроме недолго тусовавшегося с нами Саши Елагина, не пожелали присоединиться к проекту.

5 мая 1994 года (этот день я запомнил на всю жизнь) мы с Митей Лихачёвым торжественно пришли на семинар к Дихтеру с программой Митиных песен, к которой прицепили также и два моих произведения. Мой вклад был столь мал потому, что я, хоть и прекратил тратить время на лубочные политические агитки, но из новых песен успел написать только «Домой, в другие времена», впоследствии ставшую популярной в репертуаре «Происшествия». Задачей Дихтера была оценка наших трудов и решение о дальнейшем нашем присутствии в «Острове». Правда, к этому времени уже и Лихачёв имел мало отношения к школе, а я настолько испортил отношения с Дихтером по причине пьянства, что был объявлен персоной нон грата. Словом, наш провал был запрограммирован, даже если бы мы были гениями. Но мы сами небезосновательно считали, что достигли определённых творческих высот, и жаждали признания.

Я уже плохо помню содержание воспитательной беседы с нами. Критические замечания Дихтера сводились к тому, что мы выбрали рок-поэтику — тупиковый путь, который приведет нас к самоповтору и деградации. Мы пытались отвечать в том смысле (как я бы сейчас сформулировал), что для нас есть только собственно смысл текста или отсутствие оного, а рок-поэтика это или какая-то другая, значения не имеет. Впрочем, речь мэтра была хорошо аргументирована цитатами из наших же песен: мне Дихтер, например, сообщил, что моя песня из четырёх строк в куплете написана шестнадцатистишиями — что лично для меня никакого значения не имело. В итоге, мы были совершенно подавлены морально, хотя, казалось, чего уж было бы проще, если б Дихтер сказал сразу: «Чуваки, вы мне по формату не подходите, у меня КСП, костры-палатки-дожди, а вы валите к своим собратьям в подвалы». Ей-богу, такой ответ бы нас устроил, но он всё ещё надеялся на то, что мы будем ходить на платные занятия. Это стало окончательно ясно лишь к концу разговора, когда мы получили справедливый, но абсолютно не оригинальный совет учиться, учиться и учиться — причём, разумеется, в «Острове».

Несмотря на то, что Дихтер вряд ли мог нам что-то дать, случившееся было истолковано нами как крушение всех надежд. Выйдя из школы-студии, мы купили пива и побрели куда глаза глядят: прошли Киевский вокзал, Бородинский мост, Белый Дом, Смоленскую-Сенную, вышли на Старый Арбат. Когда мы проходили у Стены Цоя, какой-то киноман стрельнул у нас сигарету, и тут оказалось, что в мире, оказывается, есть люди. Тогда мы достали гитары, сели на асфальт и начали с остервенением петь в окружающее пространство только что разгромленный Дихтером репертуар.

Отовсюду стали подходить неформально одетые подростки, о существовании которых я ещё пять минут назад не подозревал. «Это же наши слушатели! Надо устроить для них квартирник!» — родилась мысль, и мы стали беспорядочно знакомиться с окружающими нас людьми. Через три дня мы собрали первый квартирный концерт у Лихачёва, на котором выступили мы с Митей и Саша Елагин. Потом этих квартирников было великое множество…

После смерти Дихтера в 2007 году я узнал, что потом его из этого помещения выжали какие-то предприниматели. И хотя его, конечно, в чём-то жаль, всё-таки я чувствую, что это немного не наше дело. Мы себя нашли на Старом Арбате среди наших братьев и сестёр — по сути, таких же отморозков, как и мы. Дихтер же свой путь выбрал куда как раньше — КСП, костры-палатки-дожди. Так что всё получилось к обоюдной пользе, я считаю. Тем более что денег на семинары у нас всё равно не было.

Оглядываясь вверх

Ко времени моего попадания на Стену Цоя я уже был хорошо знаком с русским роком и, оглядываясь вверх, к ликам пророков и мучеников, иной раз находил в их биографиях ценные уроки.

Рок-революция в России была необычайно длительна, так как причины её появления зависели от социально-политических причин. Конечно, советский андеграунд, частью которого были не только рокеры, но также непризнанные художники, писатели и поэты, существовало и в семидесятые, и в шестидесятые, и даже в сталинское время, но давление спецслужб держало их десятилетиями в «спящем режиме». Неудержимый выход из подполья начался в результате послаблений режима, а не сам по себе. Интересно, что участниками культурного ренессанса стали и представители советской элиты, как, к примеру, Стас Намин — внук сталинского наркома Микояна.

Уже в начале восьмидесятых рок-музыка стала массово легализоваться, а Москва, Свердловск и особенно Ленинград сделались важнейшими центрами этого процесса. Разнообразие музыкальной стилистики привело к тому, что различные музыканты (а вместе с ними и тусовщики) легко совмещали элементы различных субкультур, с явной модой на русскую этнику. Благодаря этому обстоятельству говорить о специальном выделении хиппи и панков из русской рок-культуры можно лишь в тех случаях, когда они сами себя так называли. Кроме «русского рока» на просторах СССР появились и другие национальные рок-движения, из которых самым популярным стал украинский рок. Начавшие в какой-то момент формироваться национальные рок-культуры Татарии, Якутии и Бурятии так и остались в подполье, не получив признания — их час пробил позже, с популяризацией в России этно-музыки.

В 1990 году погиб Виктор Цой, а годом позже группа «ДДТ» записала один из лучших своих альбомов «Актриса весна». После этого тема национальной идентификации была исчерпана окончательно, но звёзды русского рока никак не желали этого понять. Наиболее востребованной оказалась самая примитивная музыка: «ДДТ», «Алиса», «Чай-Ф», а следом множество других авторов стали нудно перебирать аккорды Am-F-C-G-E. Однако их тексты оказались слишком беспредметны, многословны, занудны и, в конечном счёте, нежизненны, что привело к упадку направления, нишу которого тут же заполнили профессионалы шоу-бизнеса — «Любэ», Трофим и другие. Страну захлестнула волна патриотической попсы, а что-то похожее на рок-музыку если и появлялось, то исключительно в коммерческом, приглаженном виде (Чиж, «Мумий Тролль», «Сплин»). Деятели рок-музыки восьмидесятых либо сознательно отошли в тень («Аукцыон», «Вежливый отказ», «Звуки му», «Телевизор»), либо приобрели отчетливый конъюнктурный характер («Чай-Ф», «Ва-Банк», «Алиса»). Кроме Земфиры, в медийном пространстве русского рока девяностых мне не попалось ничего мало-мальски человеческого.

Интересным явлением попсеющей рок-сцены стали «Сплин» и Чиж. Если Чиж просто примитивно спекулировал на сентиментальных чувствах и популярных темах, то «Сплин» предложил нечто новое. Мелодически группа воспроизводила всю ту же убогую мелодическую структуру, что и, к примеру, «Чай-Ф», но отличалась яркими текстами, имеющими множество зацепок с актуальной модой и продуктами потребления (особенно это проявилось в песне «Моё сердце остановилось»). Так реализовалась идеология русских хипстеров, не имеющих никаких талантов, но шарящих в блокбастерах, марках автомашин и тратящих всё своё время на поиск сексуальных партнёров. Эта обречённая на успех идея вызвала вал подражаний («Би-2», «Уматурман» и прочее), ещё раз заставив задуматься о том, что социально-протестная тематика в русском роке была ситуативной и зависела только от политической конъюнктуры.

Конец девяностых внезапно обнаружил ещё одно направление музыки — ностальгическое. Сразу же после проекта «Митьковская тишина», созданного звёздами русского рока с неожиданным вкраплением в одну из песен Людмилы Гурченко, появился попсовый клон — «Старые песни о главном» (там, в свою очередь, была инъекция рок-музыкантов в лице Андрея Макаревича и Гарика Сукачёва). После этого русский рок и русская попса окончательно перестали отличаться друг от друга не только по форме, но и по содержанию. После закрытия «Программы А», «Антропологии» и других телепрограмм, посвящённых року, стало ясно: то, что по телевизору — это попса, а то, чего там нет и не будет — это новая реальность подполья. Место идеологии заняла экономическая цензура, считающая андеграунд коммерчески нецелесообразной музыкой. К счастью, креативной интеллигенции достались недооценённые поначалу возможности Интернета.

Панк-движение в нашей стране, начиная со своего рождения, было представлено в трёх видах: это были копии западных панков (вроде современных «Порнофильмов», как две капли воды похожих на большинство панк-групп девяностых годов); рок и арт-группы, обладающие склонностью к эпатажу выше среднестатистической нормы (родоначальники советского панка «АУ», «Выход», «Монгол Шуудан», «ХЗ», Александр Лаэртский, Псой Короленко); поп-музыка с сильным влиянием панка («Ногу свело!», «Бахыт-компот»). Не думаю, что многие из них пытались сделать панк-идеологию своей жизнью — может быть, кроме Ника Рок-н-ролла, совершенно никакого с точки зрения музыки, ну и, конечно, Свиньи из «АУ».

Единственным певцом протеста в девяностых годах оставался Егор Летов, но его отчаянная, психопатичная агрессивность многим казалась противоречивой и бессистемной. В середине девяностых, когда Егор совершил резкий переход от антикоммунизма к национал-большевизму, его многие не поняли (и я в том числе), но это было единственным для него вариантом остаться анархистом в стране, где избранная большинством населения власть изо всех сил демонстрировала свою убогость и, соответственно, убогость этого молчаливого большинства. Поставить себя на конвейер было легче всего, но Летов на своём примере доказал, что политические идеи для него — ничто. Он действительно не врал, когда пел, что «Всего два выхода для честных ребят — схватить автомат и убивать всех подряд или покончить с собой, если всерьёз воспринимать этот мир» и «Я всегда буду против». Дискредитировать любую политическую идею фактом её высказывания — это умел он один.

В музыке Летов проявил себя как отличный мелодист, что вообще-то не всегда характерно для панк-рока, но гораздо больше его значение как поэта, взорвавшего не только систему образов и философию русского рока, но даже его литературную форму. В 2006 году я написал статью «Эпоха Риндзай-року и Конец русского рок-н-ролла», в которой ввёл термин «некрокодирование». Смысл этой поэтической техники заключается в инкрустации символов смерти в систему образов детства, что снимает со слушателя психическую защиту и делает более доходчивой идеологию самоуничтожения. Эта черта, как и многие другие отличительные особенности летовской поэтики, стала использоваться не только музыкантами его круга (особенно Янкой Дягилевой и Вадимом Кузьминым), но и прочими авторами, пишущими о личностном распаде и смерти (например, Александром Непомнящим). Ещё одной заметной лексической особенностью песен «Гражданской обороны» стало употребление нецензурной лексики вне табуированной тематики (иначе говоря, мат без порно) — что разом лишило легитимности любые нормы. Эти поэтические приёмы цепляли уже сами по себе, но ещё больше поражало, как в поэзии Летова живут и дышат поэтические традиции нескольких культур и эпох — манерный верлибр сюрреалистов, грубость американских битников, причудливые образы обэриутов, пропагандистские клише, сентиментальность советской эстрады, наивная правда детской поэзии. Но больше всего мне нравилась у Летова фирменная скоморошечья бахтинская «карнавальность», которая отлично обесценивала формальные, «мусорные» смыслы. Что-то подобное можно было услышать только у «Аукцыона» — не менее системообразующего явления русской рок-культуры, чем Егор Летов.

При этом с философской точки зрения Летов был настолько вне национального контекста, насколько это вообще могло быть — элементы русского фолка и отсылки к христианству в его песнях не должны вводить в заблуждение, они были ему совершенно не близки. Летов не просто стремился витать «снаружи всех измерений» в трансцендетных мирах, доступных лишь шаманам, он пытался утаскивать за грань жизни и смерти, национальной культуры и истории любого случайно подвернувшегося адресата. Абсолютная безжалостность вгоняла в трансцендетный ужас всех, кто приближался к миру Егора слишком близко, и заставляла поклонников его харизмы без конца интерпретировать, адаптировать, упрощать слишком страшные для принятия идеи. Когда в 2008 году Летов умер, казалось, он останется беззащитным перед этим потоком толкований, но оказалось, что кроме хипстеров-журналистов в России остались ещё и поэты. В 2015 году я достаточно неожиданно пришёл к тому, что готов продолжить философские поиски Летова в нескольких интересных лично мне направлениях. И я был такой не один.

Но вернёмся в начало девяностых. Лишившись возможности поучаствовать в рок-революции, я, конечно, много потерял, но как раз по мере моего взросления в российской рок-музыке начались новые процессы. Главным завоеванием капитализма стала система клубов, сложившаяся к концу девяностых. Клубная музыка не предъявляла к музыкантам жёстких требований, став основным местом пристанища «тяжёлых» субкультур (байкеров, панков и металлистов) и харизматичных арт-коллективов («Бахыт-компот», «Тайм-аут», «Т.А.М.» и пр.). Коммерческий интерес клубов определялся размером выручки бара; музыканты в качестве гонорара получали процент от проданных билетов, относясь к музыке как к профессии. Возможность самореализации в этой среде имел любой коллектив, располагающий репетиционной базой, но в девяностые годы это было труднодоступной роскошью, из-за чего шансы «Происшествия» выйти на клубный уровень равнялись нулю. Однако в сумятице той эпохи сложилось ещё одно набирающее популярность направление. Новый звук определяли новые возможности — а точнее их отсутствие. Музыка стала более акустической, похожей не столько на Европу и США, сколько на ранние «Аквариум» и «Крематорий», располагавшие в начале 80-х примерно теми же условиями для творчества. Это объяснялось не только тем, что лучшие годы русского андеграунда к тому времени давно прошли, но и тем, что на него в конце девяностых сильно повлиял КСП, также находившийся в полосе упадка. Но главное, песни стали как никогда литературоцентричными, уже без всякой политики, чисто на уровне эстетики и, реже, этики. Эта особенность с лёгкой руки Дмитрия Студёного и Дмитрия Румянцева дала новому музыкальному направлению название «поэтический рок» — возможно, не очень корректное, но теперь уже, наверное, общепринятое. Когда же в середине 2000-х годов клубов и музыкальных фестивалей стало достаточно много, поэтический рок не без успеха стал совмещать привычные квартирники и опен-эйры с малой сценой. Со временем «Происшествие» естественным образом заняло эту единственную доступную для себя нишу.

Арбат

Понятие квартирного концерта для нас, естественно, восходило к легендам восьмидесятых. Никто из нашей компании никогда не был ни на одном таком сейшене. Мы решили все делать по наитию и в результате через некоторое время сколотили довольно стабильную компанию музыкантов и слушателей (10-15 человек), которых водили с квартиры на квартиру, когда там не было родителей. За лето 1994 года мы провели около десяти таких сейшенов, приглашая людей, проявивших к нам хоть какую-то симпатию на Арбате. Туда меня влекло обилие нового народа и отсутствие замкнутого круга знакомых: я знал, что это прибавит нам единомышленников, да и нас самих изменит. Так оно и вышло. Наша компания постоянно менялась и увеличивалась за счет наиболее ярких и творческих представителей тусовки.

Один из таких сейшенов проводился на Бескудниковском бульваре, в старом хрущовском доме № 52. С хозяйкой квартиры, художницей Викой, я познакомился в первые же пять минут пребывания на Стене Цоя — и пропал сразу же, мгновенно и бесповоротно. На первый сейшн у Лихачёва она приехала с подружкой Наташей. Девушки пели в два голоса Янку Дягилеву и «Белую гвардию», очаровывая всех. Они обе вели бурный тусовочный образ жизни, найти их по телефону было непростым делом. Оставалось шляться по улицам, надеясь встретить девушек случайно.

Вика была меня старше всего-то на несколько месяцев. Ей было уже шестнадцать (а не пятнадцать, как мне), и она казалась гораздо более взрослой. У хиппи было принято целоваться при встрече и прощании, что для меня было ново и смело — от её прикосновений я просто сходил с ума. Я таскался за Викой целыми днями, пил пиво, наблюдал за курящими траву и глотающими таблетки панками, стеснялся и не мог связать двух слов. Когда она предложила провести у себя квартирный сейшн в отсутствие мамы и сестры Камилы, мы с Лихачёвым страшно обрадовались и назвали целую толпу друзей. Там Вика показала главную свою художественную работу — обычную шестиструнную гитару, украшенную портретом Виктора Цоя. Сама она не умела играть, но это ей и не требовалось: музыка и так окружала её со всех сторон.

Стена Цоя, о которой я говорил ранее, вероятно, известна всем, кто хоть раз бывал на Арбате. Создана она была, по преданию, в 1990 году, сразу после смерти Цоя. Это было стихийное место сбора для всех, кто хотел высказать скорбь. Обшарпанную кирпичную стену какого-то хозблока, используемую для нанесения многочисленных граффити, часто пытались закрасить, но надписи возникали снова; впоследствии свои стены Цоя появились и в других городах. Вскоре у московской Стены Цоя собралась хорошо организованная группа «киноманов», проводящая там круглые сутки. Большинству из них в силу различных жизненных причин было просто некуда пойти, но если к концу девяностых тамошний контингент состоял исключительно из алкоголиков, стреляющих деньги, то в 1994 году число маргиналов было незначительным. Порядок обеспечивала небольшая группа лидеров, пытавшихся сохранить традиции Стены Цоя в первозданном виде.

Ко времени моего появления у Стены Цоя пели и «ДДТ», и «Зоопарк», и «Аквариум» — ранее дозволялись только песни «Кино». Огромным достоинством Стены Цоя было то, что к ней спокойно подходили любые люди, неравнодушные к русскому року, и подпевали тем ребятам, у которых в тот момент в руках оказывалась гитара. Никакой субкультурный или социальный статус здесь не учитывался. Чтобы быть ближе к слушателям, я всегда выбирал одно и то же место на бордюре, около магазина «Арбатские самоцветы». Кроме того, тусовка облюбовала трубу теплотрассы, проходящую за забором возле стены Цоя. Зимой там было уютно, но от стекловаты постоянно зудели руки.

Сейчас, я думаю, что если бы потребовалось суммировать наши убеждения в нескольких строках, я выбрал бы не свою песню, не Цоя и не Лихачёва, а Дмитрия Турчанина из группы «Алоэ» («Если б была война»):

Сигарета об стену — каскад огня.

Миг, и всё — вот моя жизнь!

Мне ни больно, ни радостно — просто никак,

И с чего ты взяла, что это всё о любви?

Кстати, с тогдашним арбатским репертуаром был связан забавный случай. Через много лет я встретил в метро девушку по прозвищу Элен, с которой общался тем летом. «Помню-помню, ты лучше всех пел у Стены Майка Науменко», — сказала она, и я крепко удивился: память сохранила только то, что я пел собственные песни.

Правда, жизнь у Стены была сопряжена со своеобразными особенностями. «Олдовые» (иначе говоря, давно тусующиеся и авторитетные) «киноманы» частенько вступали в конфликты с криминальными тусовками, и тогда у Стены Цоя происходили массовые столкновения. В одну из сравнительно небольших стычек однажды попал и я, получив кулаком по очкам, что стоило Мите Лихачёву стипендии, истраченной на такси до института Склифосовского, а мне — не сходившего ещё лет десять шрама под глазом. Несмотря на атмосферу взаимовыручки и братства, которую в 2007 году я описал в рассказе «Шов», посвящённом моим товарищам, я тяготился агрессивной атмосферой и к середине лета перебрался на соседнюю тусовку к магазину «Бублики», где собирались гораздо более близкие мне по эстетике хиппи.

Сейчас мне трудно припомнить, на что мы тратили такое бешеное количество времени (а ведь я ездил на Арбат каждый день!). Помню, мы сидели на неудобном ограждении вокруг кафе «Баскин Роббинс», курили, обсуждали музыку шестидесятых, пели песни. Так, однажды, исполняя какую-то матерную пародию на группу «Чайф», прямо от порога «Бубликов» я впервые попал в милицию. В качестве акции протеста мои друзья во главе с андеграундной музыканткой Тикки Шельен, ставшей в результате моей хорошей подругой, организовали небольшой оркестрик, исполняя песни «Сектора Газа» напротив входа в 5-ое отделение. Помню, Лихачёв рассказывал об этой акции следующим образом: «Паршивая вещь резиновая дубинка, ты от неё закрываешься локтем, а она перегибается и бьёт тебя по голове!..» В конечном счёте, меня, как несовершеннолетнего, передали с рук на руки отцу, что стоило мне бурного домашнего скандала.

Иногда тусовщики устраивали какую-нибудь спонтанно придуманную авантюру. Так, однажды придя на Арбат, я ещё издали заметил человек двадцать хиппи, сидящих возле неподвижно распростёртой на земле тусовщицы по прозвищу Ребёнок. У её изголовья тусовщик по имени Иван Шизофреник размахивал руками, изображая какой-то обряд; некоторые девушки пытались симулировать оплакивание усопшей. «Что такое?» — спросил я. «Ребёнок умерла», — с серьёзным видом ответил сидящий рядом хиппи. «Надо её хоронить», — предложил кто-то. Девушку подняли на руки и понесли по Арбату, собирая за собой толпу любопытных. Чтобы усугубить ажиотаж, я вместе с какими-то ребятами подбегал к прохожим и с сияющей улыбкой предлагал: «Здравствуйте! Разрешите пригласить Вас на похороны!» Ответы мы получали, разумеется, самые разнообразные, но в основном люди неохотно поддерживали игру. Когда хоронить Ребёнка нам надоело, девушку принесли снова к «Бубликам». «Ребёнок, воскресни!» — торжественно воскликнул Иван. Девушка не реагировала: быть мёртвой ей явно нравилось. Однако логика требовала окончания игры, и «воскрешение» всё-таки состоялось. «Ну, как оно там, на небесах?» — сквозь смех интересовались у Ребёнка участники игры.

Каждый день приносил новые знакомства. Чаще всего, они не имели продолжения, но встретив на Арбате человека больше, чем один раз, мы стремились отыскать его ещё и всегда просили координаты — хоть и не были уверены в продолжении знакомства. В 1995 году, помню, в тусовке прославилась Ирина Истратова по прозвищу «Леди Джейн», обладавшая телефонными номерами нескольких сотен, если не тысяч, людей. Если нужно было кого-нибудь отыскать (повод обычно был не серьёзнее, чем вопрос «ты будешь сегодня на Арбате?»), все обращались к Ире, как в справочную службу.

Как ни странно, я отчётливо помню тематику многих тогдашних разговоров. В основном, конечно, разговаривали о других тусовщиках — кто куда пошёл, что с кем произошло. Постепенно малознакомые люди благодаря таким рассказам могли показаться очень близкими — так словно из этих разговоров писался роман с десятком другим литературных персонажей, с каждым из которых можно было в любой момент столкнуться вживую. Если же тусовщики говорили о себе не в общем, а в личностном контексте, то самой популярной была тема Прошлого и Судьбы. Практически у всех были за спиной какие-то субъективно важные, одним им понятные воспоминания, в которых можно было прочесть символику будущего, ну а поскольку эти знаковые события чаще всего были насквозь трагическими, то и будущее рисовалось исключительно в чёрном цвете. До сих пор не могу понять, чего было больше в этой депрессивности пополам с бытовым мистицизмом — возраста, субкультуры или времени, в котором мы жили. Вероятно, всё же во многом был виновна именно специфика тусовки, ибо и два десятка лет спустя можно было легко встретить околохипповскую публику возрастом от двадцати до сорока, делящуюся друг с другом страданиями прошлого и предчувствием трагедий будущего. Что касается музыки, литературы и других видов искусства, эстетика которых, вроде как, нас объединяла, то их обсуждали редко, только если они создавались непосредственно в этой же тусовке. Поэтому, к примеру, часто можно было услышать разговор о московских андеграундных музыкантах, гораздо реже о Борисе Гребенщикове, и почти никогда о каких-нибудь «Jefferson Airplane». Эта черта сохранилась и по сей день — разве что Ольгу Арефьеву и Раду Анчевскую сменили новые герои тусовки.

Мои руки вскоре по локоть стали украшены фенечками — простенькими бисерными браслетами, которые хиппи дарят друг другу в знак дружбы. Фенечки были особой историей. Каждый цвет символизировал собой что-то значимое: красный — любовь, белый — свободу. Позднее я познакомился с научной работой Татьяны Щепанской, которая считала, что хиппи унаследовали народные этнические толкования цветов, но, по-моему, они брали эту символику из городского культурного фона. Первую фенечку — совсем простенькую, из белого бисера, мне подарила Вика Аллахвердиева. Помню, что это был довольно качественный бисер, а вообще часто можно было встретить грубый, крупный «лыжный» бисер, фенечки из которого быстро выцветали.

Ещё у меня вскоре появилось сразу несколько названных братьев и сестёр. Перекрещиваясь с другими арбатскими братаниями, хиппи создавали сложные «родственные» связи, что было предметом постоянного обсуждения и интереса. Как сейчас помню возглас одной из тусовщиц: «Никто не хочет стать моим девятнадцатым мужем?».

Со временем сменилось не одно поколение этих ребят. Многих участников тех давних событий я регулярно встречаю до сих пор, и они существенно не поменялись. Дэн Назгул (Денис Полковников) — музыкант. Лёша Коростыль (Колотенков) — художник. Витя Мотылёк был одним из создателей хипповского фестиваля «Чаща всего», а теперь живёт в Израиле. Маша Смолл (Попова) — поэтесса и журналистка, в 2023 году возглавила секцию поэзии Московского союза литераторов. Ирина Шостаковская — поэтесса. Илья Розовый Слон (Сайтанов) — по-прежнему музыкант, но теперь израильский. О Нурвен, Вие здесь будет написано написано практически всё, что мне о них известно. Андрей Плюш был какое-то время владельцем клуба «Дождь-мажор». Оля Ёжик (Петрусенко), Лия Рубштейн, Оля Вейси (Удальцова), Катя Стрекоза обзавелись детьми, но не перестали тусоваться.

Постепенно оставили тусовку Вадим Старки, Катя Джа, Николя Нидворя (Пирожков), Варя Варда (Кротова), Надя Морин, Миша Валар, Кирилл Скай, Миша Майк (Плешаков), Паша Ясень, Дима Солдат, Андрей Вампир, Андрей Карлсон, Йохайды, Наташа Ребёнок и другие. Давно ничего не слышно и об Иване Шизофренике. Есть несколько человек, которых я хорошо помню, но не хочу упоминать имён. Ещё человек 10-15 я наверняка узнал бы при встрече, но не имею о них никакой информации.

На этом фоне выделялось несколько персонажей, которые казались в 1994 году вполне миролюбивыми хиппи, но впоследствии полностью распрощались со своим миролюбием. Некто Илья Л. подался в правые активисты, отсидел в тюрьме. Лорд и Дмитрий Ольшанский стали кремлёвскими пропагандистами. Социалист и сторонник свободной любви Арви Хакер сочинял противоречивые тексты, совмещающие антисемитизм, сталинизм и антигосударственные призывы, пока летом 2024 года не сел за них за решётку. Ну и особняком стоит история Яна Мавлевича, который совершил несколько убийств. По прошествии времени я убеждён в том, что это было не случайно. Люди приходили в арбатскую тусовку не от хорошей жизни и становились лёгкой добычей для властных агрессивных личностей. Думаю, нам повезло, что мы интересовались только музыкой и не особенно активно искали личных отношений с людьми. Мы видели много жертв, но каким-то чудом не стали жертвами. Мы просто пели для них.

Неполный набор

Всё, что мы делали в творчестве и жизни в первой половине девяностых, было предельно урбанистично. Город был нашим единственным местом обитания, образом мыслей, инстинктом. Городские рамки жестоко вжимали в пространство, и это давление выталкивало из нас песни. Столкновение города с психикой всегда было сильным — самым сильным из всего, что мы знали. Поэтому в каждой песне ощущался вкус крови. В этом смысле показательна песня «Голуби», написанная мной в шестнадцать лет для таких же, как и я, шестнадцатилетних детей. Её героиня, девочка, наивно открывающая душу перед каждым встречным, в конце концов падает из окна на асфальт, в то время, как голуби, манившие её к себе, пролетают над городом и мёртвым телом «стандартным кольцом». Именно это слово «стандарт» и все производные из него — «закон», «формат», «схема» и пр. — были для нас ключевым негативным понятием, символом несвободы, психического старения, насилия. Но эта дихотомия на самом деле была не так уж и примитивной.

Мы словно изобрели заново для себя то, что французские леттристы 50-х годов, такие же подростки, как и мы, называли словами «дрейф» (dérive) и «присвоение» (détournement). Скорее всего, вы ничего не знаете об этих понятиях — как и мы ничего об этом не знали. В нашем случае это были две стадии одного и того же процесса. По ходу «дрейфа» мы настраивали своё поэтическое восприятие таким образом, чтобы уловить импульс, исходящий из окружающего городского пространства. Что конкретно будет побудительным фактором, было невозможно предсказать — это были арки, дворы, мусорные баки, прохожие, птицы, коты и собаки. Вторая стадия, «присвоение», означала порождение нового смысла, которым мы наделяли этот новый, волшебным образом обретённый объект. Вполне типичным был эпизод, случившийся в 1994 году на мой день рождения, когда провожая гостей, я вошёл в состояние «дрейфа», после чего внезапно сорвался с места и рванул в кусты, растущие вдоль проезжей части на Ташкентской улице. Эти кусты, согласно акту «присвоения», были немедленно названы нами Восточным полюсом, в землю была воткнута палка, означающая земную ось, а выражение «восточный полюс» закрепилось в стихах и устной традиции нашей творческой группы.

Мы считали такие «психогеографические» блуждания крайне важным делом, тратя на них почти всё свободное время. Мы хаотично бродили по городу, находя в нём самые некомфортные углы, заново обживая, мифологизируя их и буквально запоминая наощупь. Мы составляли карты этих мест, совсем как наши французские предшественники Жиль Вольман, Ги Дебор и Иван Щеглов (конечно, нашлось в них место и Восточному полюсу). Естественно, с этими картами совпадала и «психогеография» наших песен. Количество информации (тактильные ощущения дерева, камня, расположение осколков битого кирпича, очертания ветвей деревьев, запахи, звук) было совершенно немыслимым, и оно реализовывалось в плотных, многозначных образах, с трудом поддававшихся истолкованию. Ни одна психика не выдержала бы всё это в течение долгого времени, и поток урбанистической психоделии, рванувший в середине 1994 года должен был уже спустя пару лет иссякнуть, но тут у меня открылось второе дыхание: я начал ездить автостопом, границы города лопнули и перестали меня стеснять.

Я начал по инерции применять «дрейф» и «присвоение» к масштабам страны, рисуя карты мест, где я побывал, но Россия оказалась слишком большой. Даже мой друг-путешественник Антон Кротов не смог объездить её полностью — да в этом и не было смысла. Последней моей попыткой запомнить на ощупь страну было автостопное путешествие из Москвы во Владивосток, совершённое в 2001 году. После него я постепенно я отказался от психогеографического захвата страны, оставив себе определённую зону влияния, а в остальном уйдя в историческое измерение. Но ко времени моего появления на Арбате до этого было ещё очень далеко — хотя новая «психогеографическая» карта Москвы уже начала составляться.

Никакие дворы и подъезды в то время не закрывались от посторонних. За любым углом можно было встретить шумную компанию с бутылкой, а чаще всего и с гитарой. Иногда обладатели музыкальных инструментов оказывались широко известными в узких кругах людьми — к примеру, так я познакомился с лидером группы «Лето» Митей Ольшанским (ныне кремлёвским пропагандистом) и Володей Преображенским по прозвищу Маэстро, лидером сначала «Летучего голландца», а потом «Бостонского чаепития».

Ещё одним тусовочным местом на Арбате был Шпиль — маленькая башенка на вершине одного из зданий, куда можно было попасть либо через чердак, либо по карнизу — и, соответственно, крыша. Второй путь долго расценивался нами как технически невозможный, пока однажды в окно со стороны улицы не залез некий молодой человек, который попросил глоток портвейна и, получив его, покинул помещение той же дорогой. Испытав неописуемое удивление, мы подбежали к окну, но смельчака уже не было видно. Мы обнаружили его позже, загорающим на крыше. В миру имя нашего героя было Анатолий Ковалёв. Представившись Ларсом, он вскоре подружился с обаятельной рыжеволосой киноманкой Аней Гришиной по прозвищу Разбойница. Впоследствии им обоим предстояло участвовать в моих музыкальных проектах.

Однажды июньским вечером мы шли по Арбату. Вика держала за гриф мою гитару, сказав что-то вроде «Не играю, но хоть подержу». Из какой-то подворотни к нам вышел ощутимо нетрезвый человек в майке «Dead Kennedeys». Заметив Вику, он попросил гитару, чтобы что-нибудь сыграть. Я не был против. Впрочем, играть у парня в таком состоянии почти не получалось. Зато он рассказал, что занимается музыкой и записывает её на своей домашней студии. Выяснилось, что мы живем в квартале друг от друга на одной и той же Ташкентской улице: «Какой у тебя дом?» — «Девятнадцать, корпус два. А у тебя?» — «Тридцать три, корпус один». Такого дома я не знал. Это оказалось здание прямо возле Кузьминского парка и 39-ой школы, в которой когда-то учился Лёня Ваккер. Знакомство с Мишей закончилось тем, что я довёз его до дома: к одиннадцати вечера мой новый знакомый был уже не в состоянии передвигаться самостоятельно.

Когда через два дня я набрал Мишин номер, он не без труда сумел меня вспомнить и позвал нас с Лихачёвым в гости. Так состоялось наше первое посещение квартирной студии «Dead Sound Records» или «Мёртвый звук». Это странное название было выбрано в противовес известной тогда пропагандистской кампании «Живой Звук», где российские рок-звёзды публично заявляли о том, что, согласно своим убеждениям, они не выступают под фонограмму, ну а поскольку задача любой студии — это создавать фонограммы, то вариантов у Миши, можно сказать, не было. Аппаратура была собрана Мишей в результате общения с известной панк-группой «Distemper» и другими панк-коллективами начала 90-х, облюбовавшими Клуб имени Джерри Рубина, куда мы в то время, как ни странно, так ни разу и не попали.

Желание записать песни с группой было моей мечтой. В Мише Гусеве я увидел едва ли не легендарного менеджера «Beatles» Брайана Эпстайна. Миша испытывал аналогичные затруднения: у него было две песни («Домой» и «Ранняя осень»), которые он хотел сыграть с группой, но группы у него не было.

Едва познакомившись, мы тотчас приступили к работе. Инструменты, как я и делал прежде, записывали друг на друга внакладку, что приводило к крайне низкому качеству звука, но зато их хотя бы было слышно. Это позволило мне впервые сочинить аранжировки к собственным песням и осознать наконец, что я сносно владею инструментами. Для своей пока несуществующей группы я придумал название «Неполный набор», и это было оправдано — музыкантов мне действительно не хватало. Собственно, даже Миша мне стал подыгрывать далеко не сразу — сначала он ограничивался священнодействием у пульта. Кто на чём будет играть в долгосрочной перспективе, мы не знали, и поэтому менялись инструментами чуть ли не во время каждой песни.

Название Митиного состава, куда также вошёл Миша, выбирали долго. Грань между комсомольским пафосом и бытовухой преодолеть никак не удавалось (я, в частности, предлагал название «Соседи», что непреодолимо наводило на ассоциации с группой «Опасные соседи»). В конце концов, на второй день обсуждения название родилось как некий компромисс.

— Погоди-ка, — заявил Митя, — что мы вообще делаем? Мы же играем!

— Во что?

— Да нет, мы играем! Лабаем! Значит, «Игра»!

— «Странные игры» уже были.

— Значит, «The Game»! Или, на худой конец, «Spiel»!

— «Шпиль»? Так это тусовочное место на Арбате!

— Ну, тем более, пусть будет «Шпиль»!

Запись наших песен не занимала много времени, так как летом нас всё равно не хватало на что-то серьёзное и последовательное. К тому же, мы продолжали чуть не ежедневно ездить на Арбат. Но одна из песен оказалась написанной и записанной очень вовремя.

В первых числах июля Вика собралась поехать на лето к своему отцу в Баку и, чтобы попрощаться, назначила мне встречу в Саду Мандельштама. Там мы обменялись подарками на память — она подарила мне кольцо, а я принёс кассету с песней, пафосно названной «Осуждённые». Только таким способом я смог, наконец, признаться ей в любви, хоть и в завуалированной форме. В современной версии эта песня получила более адекватное название — «Мы сбежали из дома»:

У меня нет ни дома, ни счастья, ни людей, что любят меня.

Ты живешь от вписки до вписки, но, похоже, и там ты одна.

Пока нам нет двадцати, мы гордимся тюрьмой и сумой,

Но с чем рано или поздно нам придется вернуться домой?

Я бы рад остаться здесь, я бы рад любить тебя,

Мы сбежали из дома, но сами не знаем, куда.

Мы одни, на нас смотрит Бог, он умеет карать, любя —

Так позволь мне быть рядом, когда нас накроет беда.

Арбат так мне нравился, что я попытался туда перетащить всех знакомых — сначала выхинских битников, а потом старшеклассников из 825 школы, с которыми познакомился накануне зимой. Правда, к этому времени Лихачёв прекратил ездить вместе с нами (он вообще предпочитал домашнюю обстановку) — зато вслед за мной захипповала Надя Волкович, которой тем же летом на день рождения я подарил расшитые бисером джинсы, купленные в секонд-хенде.

Постепенно у нашей компании сложился типовой порядок времяпровождения. Мы покупали несколько литров самого дешёвого пива в ларьке на Самаркандском бульваре или на Окской у «Ветерана», крепили его небольшим количеством спирта «Royal» (этот ужасающий напиток именовался у нас «диким пивом») и ехали веселой компанией распивать своё пойло куда-нибудь в район Арбата. Излюбленным местом у нас был маленький дворик на Нижнем Кисловском переулке, прозванный «двориком ПЗО» по надписи на тамошней скамейке. Вообще-то, как мы позже узнали, так называлась какая-то панк-группа, но Миша грубовато расшифровал надпись как «противозачаточная оборона». В этом дворе можно было спокойно пить пиво, петь свои и чужие песни на какой угодно громкости и в какой угодно компании. Соседний дворик мы назвали «сортировочным» из-за обилия в нем тех мест, где обычно «пиво подходило к концу» (по меткому замечанию Лёши Гусева). Отвлекали от алкоголя и музыки только визиты в «сортировку». В компании могло собраться от двух человек (я и Миша) до пары десятков, если к нам присоединялись мои школьные друзья и люди из арбатской тусовки. Эти нетрезвые вечера были уличным эквивалентом наших квартирных сейшенов. Музыка на них игралась без пауз.

Когда пиво заканчивалось, мы либо шли на Арбат в поисках приключений, либо придумывали какие-нибудь забавные тексты. Например, у нас с Мишей была популярна игра под названием «интервью», где один из нас играл роль рок-звезды, а другой — репортёра. Целью было придумать максимально идиотские сочетания вопросов и ответов и тем самым дискредитировать обе роли. Например:

— Алексей, как вы оцениваете творчество Пола Маккартни?

— Ну, это… типа, песни, конечно, говно, но гитара у него хорошая!

— Михаил, какие у вас ближайшие музыкальные планы?

— Ну… мы бы типа хотели поехать в США… даже типа альбом там записать, может… а ещё мы хотели бы поработать с группой «Dead Kennedeys»… в хорошем… сортире…

Однажды мы с Мишей в жаркую погоду решили пойти за пивом в соседний район, но перепутали дорогу и угодили на Кузьминское кладбище, причём в татарскую его часть. Судя по фотографиям, которые мы там сделали, я продолжал увлекаться Башлачёвым, так как сфотографировался в его образе. Это, впрочем, не помешало нам написать по дороге шутливую панковскою «Поэму о пиве летом» (интересно, где она сейчас?).

В другой раз, собравшись огромной компанией, мы пошли в гости к Алексею Гусеву, где сочинили «народную» песню «Егор Туалетов» следующим авторским коллективом: музыка — Алексей Гусев, Алексей Караковский, Дмитрий Лихачёв; слова — Андрей Волков, Алексей Гусев, Денис Данилин, Алексей Караковский, Владимир Комиссаров, Дмитрий Лихачёв, Константин Шепелев (то есть, ребята из моей школьной компании, плюс Митя). Ей-богу, проще было назвать песню «народной», чем каждый раз перечислять такое умопомрачительное количество авторов!

Миша меня познакомил с творчеством русскоязычных тяжёлых групп, о которых я в то время не имел никакого представления — «Юго-запад», «Чёрный обелиск», «Э.С.Т.». Часть их репертуара была посвящена интересной мне теме анархизма, но, в отличие от более известных «Монгол Шуудан», эти музыканты не использовали анархизм как бренд, и поэтому доверия к ним было больше.

Лесные братья

В июне 1994 года Митя Лихачёв позвал меня с собой в деревню Филяндино, названную, по преданию, в честь пленных финнов, где его семье принадлежал маленький полуразвалившийся домик. Вместе с нами отправился Митин младший брат, Слава. Частая тема Митиных песен «быть первым из всех», мне кажется, в какой-то степени проистекала из отношений с братом: они явно пытались превзойти друга в достижениях. И то, что Слава получил чёрный пояс каратэ раньше, чем старший брат, мне кажется, задевало Митю — ну или, по крайней мере, мотивировало.

Чаще всего их соперничество приобретало форму прикола. Как-то Митя и Слава, к примеру, жарко спорили, после какой заварки чай окончательно теряет цвет. Их отец, в этот момент зашедший на кухню, флегматично предложил проверить всё на практике, а заодно и выяснить, после какой заварки чай теряет вкус — спор на этом закончился сам собой. А как язвительно Слава заливал о единственной на моей памяти пьяной выходке брата, когда тот, не дойдя до дома, рухнул в сугроб! После этого мало пьющий Митя надолго завязал с алкоголем.

Не добрав баллов на исторический факультет МГУ после двух лет экстерната (Митя ограничился одним годом), Слава поступил на тот же факультет Еврейского университета в Москве. Несмотря на это или, наоборот, благодаря этому, он стал ультраправым русским националистом. Слава считал, что в октябрьском противостоянии есть только правительство и оппозиция; надо мной же, анархистом, выступающим против обеих сторон, он ехидно посмеивался: «Лёша, чьих политических убеждений я никак не могу понять…». Как-то будучи в изрядно нетрезвом состоянии, Слава сумел сформулировать и другую мудрость: «Коммунисты развалили Россию, демократы продали Россию, евреи купили Россию… Россия как пьяная бл…дь — грех не нае…ать!».

Родители впервые отпустили меня так далеко с друзьями — несмотря на ежедневные поездки на Арбат, в пятнадцать лет я оставался домашним ребёнком. Путь до деревни был не близок: через Владимир до станции Новки, там автобусом в сторону колхоза имени Горького и ещё километров пять пешком.

Приехав во Владимир, мы, конечно, тщательно облазили исторический центр. Я фотографировал на чёрно-белую плёнку старенького фотоаппарата «ФЭД-3» то клязьминские пасторали, то индустриальные пейзажи. Ночь мы провели на железнодорожном вокзале, отчаянно скучая. Чтобы заняться хоть чем-нибудь, я предложил написать соавторскую приколистическую повесть — всё равно о чём. Мы сразу же окрестили её «Повесть о настоящем пацифисте», а потом уже придумали сюжет. В первой, чрезвычайно затянутой главе очень детально и занудно расписывалось утро главного героя, состоящее из похмелья и борьбы с ним. Со свойственным нам сарказмом мы описывали Пацифиста как боевика, похожего по образу жизни, скорее, на скинхеда (Слава Лихачёв хорошо разбирался в том, какие детали стоило посмаковать). Временами текст доходил до полнейшего издевательства: к примеру, наш герой отточенным краем пацифика резал горло пойманной к завтраку крысе. Единственной задачей Пацифиста кроме опохмелки было найти денег на пацифистскую революцию. С этой целью он пополз в немецкое посольство, решив уподобиться Ленину, но зачем-то прихватил с собой по дороге мусорный бак. «Не видите, я несу послу важные документы?», — самоуверенно заявил наш герой охране. «Какие?» — «Например, завтрак!». По законам контркультурной беллетристики, денег на революцию Пацифисту дали.

Вторая часть, в большей степени написанная Славой, описывала пацифистскую революцию и тотальный разврат, наступивший в её результате. В описании порнографических сцен нам очень пригодились книги Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка» и «Палач», над которыми мы в то время ржали (если не ошибаюсь, Митя подрабатывал грузчиком в издательстве, где подобные книги можно было таскать в любом количестве). Мата в этом фрагменте текста было употреблено, наверное, раз в десять больше, чем в первой части. Повесть заканчивалась пафосно — трагичной смертью главного героя, наступившей в результате перепоя. Дописывали текст этого безумного произведения мы уже в Москве…

Сама поездка в Филяндино получилась лирической. Свой досуг мы проводили за сбором черники. Можно было лечь в любом месте на поляне и, не сдвигаясь с места, собирать ягоды, докуда дотягивалась рука. Мешали удовольствию только кровавые комары-убийцы, которых я пытался выкуривать «Беломорканалом». На какое-то время это помогало. Некурящие Лихачёвы страдали. Как-то вечером мы решили нажарить сковородку свежесобранных грибов. Оказалось, что до этого мне ни разу в жизни не приходилось жарить грибы…

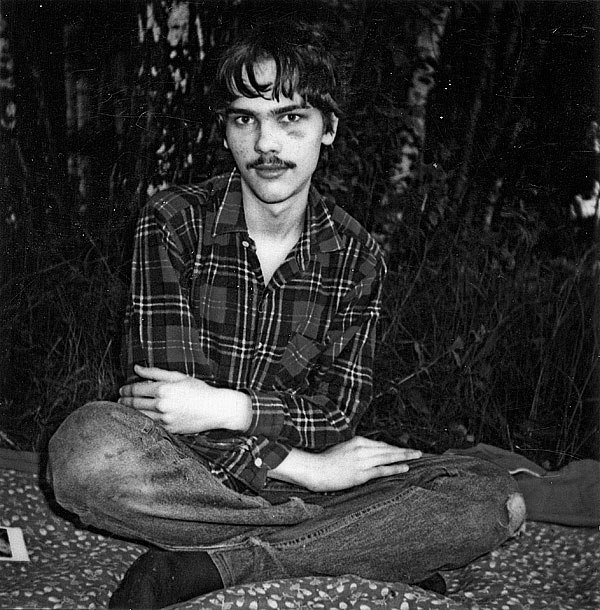

Несмотря на отдалённость от цивилизации, место было довольно оживлённым. За озером, к которому примыкало Филяндино, располагалась ещё одна деревня, которая так и называлась — Заозерье. Там жил Митин наставник по каратэ — именно благодаря ему Лихачёвы облюбовали столь затерянное место. По пути в Заозерье нам встретилась деревенская церковь. Митя рассказал, что раньше храм хорошо просматривался с дороги, но потом настоятель покрасил крышу своего дома в ядовито-зелёный цвет, и дом стал заметнее церкви. Я сфотографировался на фоне луга и храма. Кадр запечатлел удлинённые волосы с прямым пробором, клетчатую рубашку, джинсовую куртку со знаком анархии на рукаве, фенечки по локоть; на поясе — холщовый кисет с собственноручно вышитыми корейскими иероглифами, которые, согласно версии Мити, в русской транскрипции звучали крайне неприлично.

Ещё в Москве мы купили две бутылки бухла — какую-то настойку и водку. Выпить решили поздно вечером, на краю поля у костра. Настойка пошла неплохо, а водку пить не хотелось. Где-то впереди горели другие костры, громыхал мотор трактора. Внезапно стало понятно, что трактор едет к нам — вероятно, мы привлекли к себе внимание звуками гитары. Удивившись, мы на всякий случай собрали барахло и спрятали его в тень. Трактор остановился в метрах пяти, и оттуда буквально выпал пьяный тракторист. Посидев минут пять у костра в относительном безмолвии, он, наконец, поборол застенчивость и поведал грустную историю о поиске во владимирских лесах самогона и сигарет. Сжалившись над мужиком, мы щедро отсыпали ему курева, а вдобавок вручили бутылку водки, которую всё равно никому из нас не хотелось пить. После этого мы затушили костёр и спокойно отправились домой, понимая, что, возможно, только что спасли чью-то жизнь. Впечатления от общения с трактористом были столь ярки, что легли в основу одного из первых моих рассказов «Пожар в Заречье», в котором довольно глумливо описывались жители деревни, пытавшиеся бороться с горящей мусорной свалкой путём употребления алкоголя, а наутро сами не вспомнили, почему всё погасло.

На обратном пути Митя увидел возле станции Новки запасной железнодорожный путь, снабжённый знаком «кирпича». К этому времени он уже точно знал, что хочет украсить этим дорожным знаком свой будущий альбом, и мы устроили фотосессию. Из всех встреченных до и после кирпичей новкинский был, пожалуй, действительно лучшим, и сделанная Славой фотография впоследствии часто использовалась.

«Повесть о настоящем пацифисте» была не единственным текстом, написанным в дороге методом спонтанного соавторства. В декабре 1994 года по пути в Тулу и обратно мы с Мишей Гусевым сочинили повесть «Пиндершвондер». Сюжет этого текста помещал нас в качестве мощной террористической организации в Москву 1917 года, где мы должны были совершить анархическую революцию путём штурма психиатрической больницы имени Гиляровского (столь диковинный сюжет был связан с тем, что в «гиляровке» в то время откашивал от армии друг Нади Волкович Сергей Казаринов). Во многом этот текст забавен и сейчас — главным образом, благодаря точным личностным характеристикам; огорчает лишь обилие шуток, связанных с наркотиками. Зато с этого момента мы с Мишей на многие годы стали Князем и Гусманом — соответственно тому, как звались в повести. Прозвище Лихачёва Сенсей продержалось не так долго, но тоже было вполне употребимым. К повести я нарисовал первый и в последний раз целую пачку чёрно-белых иллюстраций в наивном около-митьковском стиле. Заканчивался текст тремя десятками надписей на разных языках — якобы иностранными изданиями повести.

Ещё мы как-то устроили на фоне большого российского флага фотосессию, посвящённую «Пиндершвондеру». Я предстал там балагуром с бутылкой в руках, Митя был в образе шаолиньского боевика с нунчаками, Миша в кожанке и тельнике смотрел куда-то вдаль, а Слава Лихачёв фанатично совал в кадр пачку ультраправой газеты «Русский порядок».

В 1999 году я набрал повесть на компьютере. Вдохновившись весёлой задумкой, я тут же написал продолжение, а вместе с ним — целый цикл шуточных текстов, где мои реально существующие друзья попадали в придуманные ситуации в окружении разных народов и эпох. Таким образом, цикл коанов «Утро розы» (в соавторстве с Евгением Андреевским) повествовал о средневековой Японии; повесть «Фанера над Парижем» переносила нас в Париж 1930 года, а повесть «День рождения Полковника» — в Германию 1940-го. Все эти тексты были кошмарными по качеству, но очень нас смешили. Уверен, что-то подобное можно было встретить тогда во всех тусовках. Например, запомнилась повесть Дмитрия Лыскова «Закат системы и Высший Свет», написанная в 1995 году в ответ на «Пиндершвондер» и опубликованная двумя годами позже в журнале «Чёрный петух». Там Лорд (таково было прозвище автора) и Князь фигурировали в России будущего, тоталитарной стране, управляемой хиппи, а квартиру Скифа (о коем речь позже) оккупировала разумная хищная плесень.

Вообще, арбатской субкультуре мы посвятили в то время немало вдохновенных произведений. Мои песни на эту тему впоследствии составили примерно половину альбома «Беспризорные песни» с той самой Викой Аллахвердиевой на обложке, а Митя Лихачёв к середине июня написал озорную песню «Я не хочу домой» в непривычном для себя приджазованном стиле. Один из куплетов явно был адресован Стене Цоя:

У серой стенки в ряд

Мои друзья сидят —

Вся малина…

Близнецы-полярники

Я ждал возвращения Вики как чуда. После тёплого расставания в Саду Мандельштама я мог, как мне казалось, рассчитывать на благожелательность при встрече. Но мои надежды не оправдались: сразу по приезду девушка стала встречаться с парнем-панком, а потом вышла за него замуж. Наше общение прекратилось; подаренное в июле колечко я где-то потерял. Я мучился ещё целый год, стараясь отвлечься от своих чувств, но ничего не получалось. Спустя несколько лет я наткнулся на Вику в переходе метро «Пушкинская», мы разговорились. Как я и подозревал, с мужем-панком она прожила недолго. Она рассказала, что хочет стать профессиональным художником-дизайнером. Последнее, что я слышал о ней, это то, что в 2001 году у неё умерла мать. Насколько я понимаю, всё это время Вика продолжала жить вместе с сестрой в той же самой хрущёвке на Бескудниковском бульваре, где когда-то мне доводилось петь для неё песни.

Разочарование и боль надо было как-то вылечить. Раньше в таких случаях я сочинял жалобные романтические песни (вроде той же «Мы сбежали из дома»), а тут меня понесло на панк-рок. В итоге родилась ритмичная, злая и совершенно бессмысленная песня «Скандал в детском саду». Видимо, благодаря неандертальской примитивности и эпатажу песня запомнилась. Иногда мне приходилось играть её на тусовке несколько раз подряд. Это было довольно забавно — уж я-то знал, что текст песни не несёт почти никакого смысла. В серьёзном творчестве я не сильно продвинулся вперёд, пока как-то в июле не написал причудливо-психоделическую песню «Ансельмо», в которой увековечил рассказанный мне Гусманом сон.

У нашей компании были похожие вкусы, взгляды на искусство и жизнь, и вскоре мы с Митей решили, что наша творческая группа имеет право громко заявить о своём существовании. Мешало нам этим заняться не только раздолбайство, но и отсутствие каких-либо честолюбивых целей — что, впрочем, не мешало переизбытку амбиций. И всё-таки мы с Лихачёвым написали совместное воззвание. Вышло оно в первом номере любительского хипповского журнала «Менестрель», обладавшего тиражом, равным производительности всех халявных ксероксов, к которым имели доступ члены редакции издания. Документ, написанный, в основном, Лихачёвым, отражал всю прелесть нашего юношеского максимализма.

МАНИФЕСТ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ГОРОД»

Мы — есть. Мы — здесь. Мы — сейчас. Почему мы решили писать песни? Потому что нам стало нечего слушать. Песня — это не просто средство самовыражения. Это — отображение себя и окружающего мира. Песня — это зеркало, в котором отражение бывает порой ярче и глубже отражаемого предмета. Если б так было всегда…

Мы будто бы в комнате смеха. Кривые черно-белые зеркала на каждом шагу — разве это то, чего мы хотели? Имена появляются и исчезают, не успев запомниться. Мало кто успевает налюбоваться своим отражением в мыльных пузырях, красивых и разноцветных. Хочется сказать честно: надоело.

Надоели мелодичные рыдания в микрофон попсовых исполнителей. Надоели суровые ногодрыганья дискотечных звезд. Надоела словесная демагогия столпов русского рока. Надоела чванливая самоуверенность зубров когда-то непобедимого движения КСП, для которых теперь гитара стоит в одном ряду с бутылкой и шашлычком.

Рыцари Слова получили (или, скорее, присвоили) титулы князей и баронов, но оказались запертыми в своих замках, не видя ничего из-за плотно закрытых ставень. Они неудержимо стареют, и даже самые молодые из них получили свои титулы в такие далекие 80-е.

Они мертвы. Они могут ходить, разговаривать, но не могут уже ни чувствовать, ни творить. Они — живые трупы. Потому что пришли МЫ, НАШЕ время, НАШ город. И мы не несем ничего принципиально нового по сравнению с тем лучшим, что было до нас. Мы несем честное отношение к искусству — поэзии и музыке. Мы — прямые зеркала.

Кажется, мы пришли вовремя. У нас нет толпы романтиков из турклубов, как в 60-е, или трамплина в виде рок-лаборатории, как в 80-е. У нас есть только энергия и желание что-то изменить.

МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ.

Разумеется, «Манифест», продиктованный в чём-то ещё не забытой обидой на Дихтера, а в чём-то нашим честолюбием, не вызвал ответной реакции окружающих, и о нём быстро все забыли, включая нас. Жизнь шла вперёд большими шагами, обгоняя любые манифесты.

В августе 1994 года после очередных посиделок во «дворике ПЗО» мы с Гусманом пошли посидеть на брусчатку к Бармалею — музыканту, играющему на электрогитаре в самом начале Арбата в окружении большой толпы слушателей, иногда до сотни человек. Там, выпив пива, мы очень скоро познакомились с обаятельной парочкой, Сашей Карамышевым по прозвищу Комиссар и его девушкой Надей Крис. То, что они рассказали о себе, нас чрезвычайно заинтересовало: по всему получалось, что мы столкнулись с рок-н-ролльной формацией, представляющей собой чуть ли не отдельную субкультуру. Ребята пригласили нас в гости на «Савёловскую», и мы не стали отказываться от визита.

Название этого движения было «Полярники». Вдохновителями его были музыканты рок-н-ролльной группы «Курские близнецы» («К. Б.»): Николай «Бродяга» Джинчарадзе — гитара, вокал; Александр «Комиссар» Карамышев — скрипка; Ваня Акиевич — бас-гитара; Сергей «Ганз Иваныч» Кокин — ударные. Необычное название группы объяснялось тем, что однажды Коля и Саша, едучи на поезде куда-то в сторону юга, вышли на перрон в Курске, чтобы купить пива. «Вы близнецы что ли?» — ошарашила их неожиданным вопросом местная старушка, поражённая длиной волос Коли и Саши. Название прижилось. «Курские близнецы» очень здорово держались на сцене, были невероятно приятными парнями, и никого не смущало, что их репертуар состоял буквально из пары произведений. Джинчарадзе постоянно всех изобретательно подкалывал и казалось, будто он не может без творчества, но именно в этой форме оно и проявлялось — без песен.

Название «Полярники» тоже имело свою историю: якобы однажды двое участников будущей тусовки пошли за пивом, но решили вылакать часть у подъезда и так увлеклись процессом, что вскоре на их поиск была отправлена целая группа. Увидев пьющих на морозе людей, вышедшие на улицу тут же решили, что перед ними полярники на зимовке. Позже появилась стенная газета «полярников», а также ритуалы «посвящения в полярники» и, соответственно, «зимовок». Единственный закон полярников гласил, что полярники «либо курят траву (что относилось к Скифу, о котором речь позже), либо ругаются матом» (что также относилось к Скифу, очень не любившему матерщину).

Идеологию «полярников» сейчас уже трудно определить, если она вообще существовала. Это была развеселая, доброжелательная компания хиппи, рок-н-ролльщиков, панков и просто хороших людей, отличающихся здоровым юмором, богатым воображением и любовью к превращению своей жизни в легенду. Похожим явлением в рок-субкультуре были тогда ещё неизвестные нам «митьки» — хотя «полярники» и не имели столь мощного визуального образа. Проводила время компания дома у Комиссара, где круглые сутки пела песни и пила пиво. Местные алкоголики буквально скрипели зубами от злости, когда в очередь за разливухой пристраивался кто-то из полярников и скромно просил налить 40-50 литров бухла. Если у подъезда стояло красное ведро, это означало, что дома отец Комиссара, и тусовка отменяется. В этом случае купленное пиво употреблялось прямо там же, на лавочке, но петь песни под окнами полярники, правда, не решались.

Запомнился ещё день рождения Комиссара, на котором, как я позже шутил, я в первый и, надеюсь, в последний раз «упал в обморок от сифилиса». Дело было так.

После моего попадания в больницу в марте 1992 года я ещё несколько лет мучился головными болями, которые примерно раз в три-шесть месяцев делали меня беспомощным на срок от недели до полутора. Лекарства помогали плохо, и приступ проходил сам собой; потом всё начиналось сначала. Комиссар пригласил меня к себе на день рождения как раз в разгар такого приступа, и я, естественно, ответил отказом. «Приезжай, мы тебя вылечим», — пообещал он. Зная свой организм, я засомневался, но поехал: в принципе, мне было всё равно, где сходить с ума от боли.

У Комиссара меня ждала извлечённая из холодильника «полярная пинта» пива (полтора литра), которую я должен был выпить как можно скорее. Я знал, что это не поможет, но подчинился. «Странно», — не достигнув положительного результата, удивился Саша и налил мне двести грамм ледяной водки. Конечно, она также не помогла, но когда Комиссар собирался налить ещё двести грамм, у Нади вдруг нашёлся анальгин. Я выпил сразу две таблетки.

Тут ко мне подошёл ранее незнакомый полярник в авиационном шлеме, по прозвищу Пастер, и предложил покурить на лестнице, что было странно, как минимум, по двум причинам: мы до этого не общались, а курить можно было и на кухне. Выйдя за пределы квартиры, мы присели на подоконник, и вдруг Пастер начал рассказывать мне историю всей своей жизни, заключавшуюся в любви к самолётам. Когда Пастер начал излагать печальную историю заражения сифилисом от какой-то девицы и счастливого излечения от этой болезни, у меня начала кружиться голова. Я успел пробормотать: «Пастер, я падаю», — и рухнул с подоконника.

Очнулся я в комнате Комиссара. Голова болела уже иначе — от синяка на затылке (как позже выяснилось, это был результат не падения, а бесплодных попыток Пастера затащить меня обратно в квартиру). Рядом сидел Лихачёв, пытавшийся привести меня в чувство с помощью каких-то пассов. Впрочем, в сознании мне было всяко лучше, чем без него, и потому остаток вечера я всё-таки пил пиво с друзьями и даже играл рок-н-ролл вместе с неким рыжеволосым хиппаном по прозвищу Скиф (полярники называли его Митрич) — начинающим блок-флейтистом. Он сразу показался мне отличным парнем, но музыкальные таланты Скифа я оценил по достоинству позже.