1164 Views

Невские каникулы

Ту банальную вещь, что после каждого яркого периода жизни наступает полоса упадка, я осознал намного позже и назвал для себя «концом сезона» (метафора эта появилась благодаря одноимённому рассказу, написанному осенью 2001 года). Какие-то отдельные признаки спада были заметны уже летом 1995 года, и провал выпускного концерта был одним из них. Касались они не творчества как такового, а каких-то отдельных жизненных событий, образовавших в итоге единую цепочку.

В июле я написал три грустные песни — «Мне страшно», «Не спи» и «Зов стали». Все они относились к истории, когда мне пришлось покрывать побег из дома девочки, частенько употреблявшей такие относительно безобидные вещества как кетамин, но по своему складу способной в любой момент стать законченной наркоманкой. Всё закончилось тем, что меня достало её потребительское отношение ко мне и к Скифу, который, по моей просьбе, вписывал её несколько дней. Приехав к Мите, мы с Андреем Волковым выманили девочку из квартиры и силой отвезли к родителям на Тимирязевскую. По дороге она плакала и даже звала милицию, но этим только разозлила нас ещё больше. Я и до этого, мягко говоря, не одобрял наркоманию, но с лета 1995 года любое упоминание этой заразы меня просто вгоняло в ярость. Единственное, о чём я серьёзно жалею, это о том, что количество употребляемого пива мешало мне быть по-настоящему убедительным.

Помимо Гусмана одним из самых неразлучных моих друзей в то время была Аннушка Разбойница. Помимо того, что почти каждый день мы часами гуляли на Арбате, ночью, вернувшись домой, я садился на телефон и ещё долго обсуждал с ней переполненный событиями мир. Наша дружба была совершенно детской — просто мы пытались получить опыт общения с противоположенным полом. И мне, и Ане с любовью хронически не везло…

В середине лета на Арбате стало пусто — все разъехались. Помня о предыдущих неудачных попытках, я не надеялся, что родители меня куда-нибудь отпустят. Но я был не один: на этот раз вместе со мной в Москве зависла Аннушка, только что поступившая в Московский институт связи.

Именно тем летом мы придумали себе новое развлечение — фотографирование московской городской изнанки. В объектив дешёвой мыльницы попадала всякая ерунда — какие-то арки, вывески учреждений, улицы, припаркованные автомобили, мусорные баки, станции метро. При определённом желании эти фотографии можно было назвать концептуальным искусством, но у меня такого желания не было. Зато благодаря этим прогулкам мне удалось написать рассказ «Этюд для скрипки и семи шагов по крыше», ранняя версия которого под названием «Requiem» была осенью того же года опубликована в «Почтовом ящике», а несколькими годами позже широко разошлась в Интернете в качестве самиздатовского артефакта, о чём я даже не подозревал.

В конце июля 1995 года, когда никаких долгов по учёбе у нас уже не было, а необходимые документы лежали в приёмных комиссиях вузов, ожидая своего часа, родители, наконец, сжалились над нами. Разногласий относительно конечной точки маршрута у нас с Аней не возникло: в тот же вечер мы купили билеты на пассажирский поезд № 210 Москва — Санкт-Петербург и отправились на нём в полнейшую неизвестность. Из вещей у нас была только гитара. Из планов — посещение легендарной цоевской кочегарки (куда я в итоге добрался лишь в 2021 году), поиск местной тусовки, чтобы найти ночлег, и прогулки.

Первое же знакомство с Питером нас убедило, что приехали мы не зря. После того, как я расчехлил гитару на ступенях Казанского Собора, вокруг собралась небольшая толпа слушателей. Когда я остановился перекурить, произошло неожиданное: ко мне подошла местная девочка-хиппи и спросила, не играю ли я случайно ещё что-нибудь из Караковского. Я жутко смутился и ответил, что играю, ибо, собственно, им как раз и являюсь. Теперь уже смутилась девочка, но мы быстро поладили, и я на радостях спел ещё немало своих песен. Как выяснилось, их завёз в Петербург несколько раньше Лорд.

В конечном счёте, добрая половина собравшихся слушателей отправилась на вписку к Лене Нестеровой, расположенную на юго-западной окраине Питера, в районе улицы Рихарда Зорге. Мы увязались с ними и правильно сделали, ибо застали там много знакомых из Москвы — Нурвен, Лорда и других. Вездесущего Вия, слава Богу, на вписке не было. Спали обитатели вписки (примерно тридцать человек) прямо на полу — там, где отыскивались свободные места. Кое-кто пробовал ночевать даже в ванной. Деньги на еду собирались всеми участниками вписки. Кто-то аскал, но, в основном, мы пытались заработать себе на ужин уличным музыкантством. Как этих жалких грошей хватало на то, чтобы никто не чувствовал себя голодным, наверное, знает только Лена, безотказно кормившая всех, кто входил в этот дом.

Следующим днём мы устроили квартирный сейшен, шедший в итоге два дня, что было, конечно, беспрецедентно долго. Народу собралось довольно немало, и мы старались. Выступали я, Лорд и Нурвен, всё записывалось хозяйкой квартиры на кассетный магнитофон.

Вскоре после концерта я напрочь отключился от реальности, виной чему была очаровательная пятнадцатилетняя жительница Питера по имени Нюта. Три или четыре последующих дня я не отходил от девушки ни на шаг. Потом, когда вся компания решила ехать в Крым, я нашёл им с Леной Нестеровой вписку у Серёги Жидкова, чтобы иметь возможность и дальше находиться рядом.

Родителям я позвонил лишь на четвертый день пребывания в Москве. От них я узнал, что они серьёзно на меня обижены, после чего был вынужден вернуться домой, чтобы не усугублять конфликт. Пропустив момент Нютиного отъезда из Москвы, я оставил отношения с ней на какой-то совершенно неопределенной ноте. А с утра 21 августа мне сообщили, что Нюта погибла в результате несчастного случая, упав со скалы на горе Мангуп.

Я испытывал шок в течение только нескольких первых дней, но потом сумел взять себя в руки — хоть происшедшее и было чем-то чудовищным, выходящим из ряда вон. Уже через несколько дней после получения шокирующей вести «Происшествие» выступило в театре «Наш дом» в городе Химки, по нелепой случайности оказавшись там без предварительных репетиций и даже без инструментов. Кое-как одолжив у коллег всё необходимое, мы вышли на сцену, но большая часть зрителей продолжала оставаться в коридоре. «Просьба всех, кто хочет нас слушать, войти в зал!» — закричал я в микрофон. «А тем, кто не хочет нас слушать, выйти из зала!» — ехидно ответила Наташа Беленькая, ограбившая костюмерную и вышедшая на сцену в ластах (Гусман там же раздобыл гигантские валенки). Сыграли мы очень бойко, нам много хлопали, и лишь песня памяти Нюты «В городском саду» прозвучала в полной тишине.

Оказалось, что это был наш предпоследний концерт в таком составе: близилось возвращение Наташи в Израиль (в 1995 году она поехала туда в гости, а годом позже осталась насовсем) и отъезд Гусмана на учёбу в Суздаль. Продолжать дело без двух ключевых музыкантов, как я думал, не имело смысла. В репликах музыкантов на нашем «прощальном» концерте, который прошёл 17 сентября 1995 года у Антона Кротова, слышалась непритворная горечь.

Скиф, ушедший с конца выступления по каким-то своим делам, попрощался взволнованно и бессвязно:

— Люди, я по некоторым причинам как бы удаляюсь с этой импровизированной сцены, но я хотел сказать такую вещь… (крик Наташи: «тихо, тихо!») …что «Происшествие», в общем-то, не только название команды. На самом деле это всё-таки было происшествием, и будет для каждого из присутствующих здесь… вот… может, оно отдает там где-то скандалом в детском саду, Лёша. Скандалом-то пахнет… но вообще, всё было не зря.

К этому добавила ремарку Наташа:

— Исторический момент, вообще говоря. Последний концерт такой группы! На всех концертах, что вы приходили сюда, мы играли и, в общем… не побоюсь сказать, что это не только для вас, но и, наверное, для нас всё-таки тоже часть жизни. Да, этакий большой кусок жизни! — сказала она, намекая на песню Гребенщикова «Кусок жизни».

После концерта у некоторых девушек началась истерика, и я ещё долго пытался утешать их, гуляя с ними по крыше. За моей спиной по пятам следовал Вий, разговаривающий с галлюцинациями. Иногда мне казалось, что, будучи неспособным понять и принять всё, что происходит в мире независимо от меня и от кого бы то ни было вообще, я уже и сам нахожусь в шаге от видений Вия. Одна из песен, сыгранных в тот вечер у Антона, и самая свежая на тот момент, начиналась с каких-то растерянных строчек: «Я слышал слишком много разных имён, чтоб запомнить из них хотя бы одно…». Шестнадцатью годами позже, когда мы решили сыграть эту вещь на концерте, Гусман удачно переименовал её в «Стальные облака», и всю растерянность как рукой сняло.

Но слушатели, наверное, ничего не замечали — ведь это был самый весёлый, самый лучший концерт группы в том году. Ира Улякова вспоминала через 17 лет:

Я вот помню, например, как во время «прощального» концерта» у Кротова на квартиру пришли менты. Я с ними буквально столкнулась, выйдя из сортира и пытаясь снова войти в комнату — они пытались открыть входную дверь, которая была завалена снятой обувью. Одному удалось засунуть голову в приоткрывшуюся щель, у него расширились глаза, и он закричал второму: «Вот это да! Здесь такое!» В итоге, задавленные морально Кротовым, они попросили только не появляться на краю крыши, чтоб население не волновалось, и Кротов поставил там ограждение.

Через несколько дней после концерта мы с Гусманом приехали в гости к Джейн, где засняли прощальную серию фотографий основного состава группы. В то время мы думали, что расстаёмся надолго, но Наташин отъезд вскоре был отложен. Уже следующей весной она помогла записать партии скрипки для альбома, позже названного «Улица Юности», но потом всё-таки покинула нас больше, чем на двадцать лет.

Ранняя осень

Я продолжал контролировать свои эмоции до конца сентября, но потом меня постепенно заразила истеричность девочек из арбатской тусовки, и в течение нескольких месяцев я представлял собой печальное зрелище. Причины этому были более чем весомы. Ходили слухи, что Нюта сорвалась со скалы в результате попытки изнасилования, но узнать правду было невозможно, поскольку многочисленные свидетели — сплошь люди из арбатской тусовки — несли мистическую чушь или ссылались на наркотический приход. Это было уже совсем другое дело. Это означало, что в тусовке людей, пропагандирующих свободную любовь, есть место насилию и, возможно, убийству.

«В этом году осень началась слишком рано», — сказал кто-то из ребят. Да и у Гусмана была песня «Ранняя осень», полный текст которой выглядел так:

Ранняя осень — пора ясных снов,

Когда можно спокойно свалить

За семьдесят миль на восток,

А потом, догорая в лучах

Холодного солнца,

Сидя на пустынной платформе

Покуривать крепкий «Дымок»…

После развала «Происшествия», смерти любимой девушки и отъезда друзей мне было невероятно горько. Люди, появившийся рядом со мной вместо тех, что были раньше, не были настолько близки, и я не чувствовал ни к кому душевной теплоты — ни в тусовке, ни в университете. К тому же, я поступил на исторический факультет МПГУ в неудачное время.

Вообще, уже само здание корпуса гуманитарных факультетов на «Юго-западной» сильно отличалось от всего, что я когда-либо видел. Восемь этажей, огромная винтовая лестница, четыре плохо работающих лифта, огромные толпы преподавателей, студентов и каких-то людей, не похожих ни на тех, ни на других. Все постоянно торопились, опаздывали, жаловались на недосып и долгую дорогу… В этом вавилонском столпотворении было очень трудно найти своё место, и мне этого так и не удалось.

В первые же дни я столкнулся с невероятной популярностью ультраправых политических движений. Утро начиналось с того, что, приехав на занятия одним из первых, я стирал лозунги, написанные мелом, с доски и парт. Однако, несмотря на отвращение, в конце концов я сумел выстроить более-менее нормальные отношения даже со сторонниками РНЕ. Их лидер, некто Сева, брившийся под коленку до самого окончания вуза и защитивший потом диссертацию по «варяжскому вопросу», однажды сказал мне так: «Лёха, ты хоть и еврей, но ты наш, русский еврей». Тут уж поневоле приходилось задуматься о судьбе Лёни Ваккера, которого в России все считали евреем, а в Германии — русским, к чему он так стремился.

С учёбой после многолетней школьной халявы я не справлялся. Долги по истории древнего мира росли быстрее, чем я успевал их сдавать; с прочими предметами тоже было множество трудностей. Чтобы сдать зачёт по физкультуре, я записался в секцию шахмат, но так ни разу там и не появился. Кроме меня со всего курса там состоял только один человек — фанатичный русский патриот с подходящим именем Руслан Арсланов.

Правда, долго находиться в одиночестве не пришлось: гитара и неформальная внешность помогли мне найти единомышленников. Уже к середине сентября у нас возникла межфакультетская хипповская тусовка «удмуртских пионеров», названная в честь возрождённой пионерской организации Удмуртии, где, по данным какой-то случайно нам попавшейся газеты, все дети в обязательном порядке должны были учиться плести фенечки. Ядро тусовки составили я, Алексей Крылов по прозвищу «Нильс» и Лиза Кричевец по прозвищу «Природа», а также несколько моих однокурсников. Лиза играла в то время на флейте в составе группы «Дар Крыльев», которая запомнилась, как я уже говорил, в основном тем, что выступала на разогреве у Рады Анчевской (вокалистка «Дара» Галя Левина общалась со мной лишь до начала 1996 года, и её песни стёрлись из моей памяти). Нильс прожил несколько лет в Латинской Америке и пытался продвигать спонтанное искусство, вдохновлённое Борисом Гребенщиковым, Анатолием Гуницким и Даниилом Хармсом. Кроме того, его перу принадлежала сюрреалистическая повесть «Миры Ххо», в которой содержался блистательный афоризм: «Принц подарил принцессе цветы. Её сердце растаяло. Ужасная смерть, лишённая всякого смысла». Впоследствии Нильс оставил сюрреализм и стал писать замечательные рассказы о Латинской Америке.

Во время пар я писал от скуки идиотские матерные стихи, но, в отличие от школы, тем же самым занималась добрая половина парней в нашей группе, и я чувствовал их поддержку. Ещё с нами учился Андрей Маслаков, чьё высшее предназначение состояло в изобразительном искусстве. Лучше всего ему удавались портреты с натуры и шаржи на преподавателей. Как-то он по моему наущению изобразил куратора курса Клименко в виде гестаповца, и это было мощнее бомбы. После этого нас с Андреем стали привлекать к изготовлению унылой факультетской стенгазеты. Ещё Маслаков нарисовал отличную иллюстрацию к моему рассказу «Requiem», который я сочинял, прогуливая занятия в окрестностях Остоженки и Китай-города. Именно эта картинка сопровождала мою публикацию в кротовском журнале «Почтовый ящик». Ещё периодически мы ездили всей компанией готовиться к семинарам в Историческую библиотеку на Старосадском переулке, но выудить ускользающий смысл на страницах советских учебников в несоветское время было нелегко, и я продолжал заниматься ерундой. Да и вообще учёба на историческом факультете оказалась гораздо скучнее собственно истории, которую я так любил.

Перерывы между парами, да и вообще всё свободное время мы проводили в курилке — проходном пятачке на лестнице, где обычно было множество народа. Там я без конца играл на гитаре и пел песни — получалось что-то вроде уличного представления. Чтобы экономить на сигаретах, я перешёл на «Беломорканал», а когда папиросы заканчивались, крутил из остатков табака очень эффектные самокрутки (мне ли было не знать, что хиппи делают с анашой!). Самое любопытное, что однажды моей процедурой по скручиванию косяка заинтересовались распивающие вино студенты худграфа и попросили поделиться. Конечно, я был щедр, но зато они — разочарованы. Иногда в здании происходили массовые драки между студентами разных национальностей, и тогда в курилке лучше было не появляться, чтобы не попасть под горячую руку.

В то время половина пространства около метро «Юго-западная» была занята грязным продовольственным рынком, а другая, напротив Театра на Юго-западе, представляла собой огромный, не тронутый цивилизацией пустырь. Когда-то здесь было небольшое село, снесённое при строительстве городского района. Теперь о нём напоминала лишь Церковь Михаила Архангела в Тропарёво — та самая, которая попала в кадр комедии «Ирония судьбы». В феврале 1996 года в этой церкви венчался Владимир Жириновский, и студенты подумывали о каких-то хулиганских выходках по этому поводу, но я этого уже не застал. В тёплое время года пустырь заполнялся читающими и пьющими студентами.

По словам Николая Макарова, который учился на истфаке в одно время со мной, после окончания МПГУ Андрей Маслаков стал не художником, а кандидатом философских наук и в даже в какой-то момент был одним из ведущих преподов по философии на историческом факультете. В этом качестве он снимался по телевидению, рассказывал нечто о корниловщине (эту передачу снимал бывший Колин однокурсник телеоператор Николай Колтовской). «Гестаповец» А.В. Клименко тоже остался на прежнем месте: очень много преподаёт и работает зам. декана. Остальные разбрелись кто куда: староста группы Аркадий, к примеру, сделал карьеру в погранслужбе.

После учёбы я ехал либо на Арбат, либо садился на автобус и отправлялся в Ясенево, где в то время собиралась наша околоарбатская компания. Почти единственное, чем мы там занимались — это жаловались друг другу на своё дурное настроение. Если пелись песни, то они были такими же мрачными и не имели никакого отношения к искусству — разве что к любительской психотерапии, которая тогда, благодаря клубу «Синтон» и другим сектоподобным кружкам, входила в моду со скоростью распространения сибирской язвы.

Иногда я виделся с Гусманом. Он выглядел уставшим от тяжёлых бытовых условий суздальского общежития и учёбы, от которой он успел отвыкнуть за годы, прошедшие после ухода из ПТУ. Помню, в то время Миша рисовал во владимирской электричке случайных пассажиров — лицо за лицом, меланхолические карандашные наброски на небрежных клочках бумаги — у него скопилась их целая пачка. Когда он появлялся в Москве, мы обычно ехали в гости к Джейн, у которой тоже не ладились дела, покупали пива или вина, пели песни, что помогало нашей подруге поддерживать дух в отсутствие средств к существованию. Если мы не привозили еды, основным кушаньем в её одинокой квартире был чёрный хлеб, размоченный подсолнечным маслом.

На Арбате в холодный сезон было нечего делать, но без Арбата я не мог. К тому времени там началось какое-то странное, тревожное затишье, закончившееся к концу девяностых практически полным исчезновением тусовки. Осенью 1995 года на дверях большинства жилых подъездов установили кодовые замки, и неформалы старались всеми правдами и неправдами проникнуть погреться в магазин «Бублики», хоть оттуда и прогоняли. Вторым оазисом тепла было кафе в Калошином переулке, которое в народе называли «глинтвейном», потому что там продавали глинтвейн. Находиться там трезвым было невозможно, но компания возрастных спившихся интеллектуалов не была мне интересна — они уже нашли ответы на все вопросы и не хотели никого слушать. Так что если я и приезжал на Арбат, то бродил по нему один. Или иногда мы с Гусманом одиноко пили вино в каком-нибудь подъезде, прижавшись к батарее отопления и обсуждая нашу горемычную жизнь. Осенью-зимой 1995 года нам особенно не хватало тепла — во всех смыслах этого слова.

Откровенно говоря, дерьмовое это было время. Всё, что со мной происходило — это непрерывные размышления о смерти, идущие постоянным фоном. Окружающие, среди которых тоже было много неуравновешенных людей, считали своим долгом давать мне ценные советы, и от этого становилось только хуже. Кроме этого меня часто использовали как жилетку, поскольку я это позволял… Потом, конечно, всё прошло само, без всяких советов, но осенью 1995 года мне было не до смеха.

Свобода или смерть

Как я уже говорил, буквально через несколько дней после смерти Нюты я познакомился у Антона Кротова со студентами МИСИС (Московского института стали и сплавов), супругами Павлом Пичугиным и Ириной Уляковой. Уже через пару дней Паша с Ирой приехали на концерт «Происшествия» в Химках, где сделали несколько фотографий, присутствовали они и на «прощальном» концерте. Впоследствии ребята с удовольствием принимали у себя на «Тимирязевской» нашу компанию. Паша в те годы стремился сделать музыкальную карьеру покруче и уже меньше, чем через год засветился в группе «Умка и Броневичок» в качестве клавишника и бас-гитариста; Иру больше интересовала тусовка (точнее, мы сами как люди). В доме у Иры и Паши пили чай, пиво, репетировали, записывались — вот только концертов не давали.

Несмотря на депрессию, а отчасти благодаря ей, я продолжал писать новые песни, которые, в конечном счёте, составили программу под лихим названием «Libertád o muerte!» («Свобода или смерть!»). Исполнять её я пытался вместе с Лёшей Крыловым «Нильсом» и Павлом Пичугиным. Состав наш был назван по аналогии с испанскими интербригадами — «Интерфронт» и просуществовал месяца три, пока не распался из-за моей неспособности поддерживать себя в рабочем состоянии.

Заглавную песню я сочинил, как и большинство своих песен, в метро. Состояла она, в основном, из призывов к борьбе против правящей власти. Когда я подъехал к нужной остановке, выяснилось, что за моей работой пристально наблюдают. «Сам придумал?», — растроганно спросил нетрезвый мужик, стоявший рядом. «Сам», — ответил я. «А покажи что-нибудь ещё!», — попросил он. Я сунул ему тетрадь с черновиками, но там больше не было ничего интересного.

Честно говоря, и эта песня поначалу была не Бог весть каким произведением, просто уж очень задорной и бойкой она получилась. В 1997 году Паша неожиданно сделал ремикс старой репетиционной записи, добавив в «Libertád o muerte!» ударные и тяжёлую гитару. Мне показалось, что это очень удачная мысль, и после этого я стал исполнять эту песню в таком же ключе (к примеру, сохранилась концертная запись 1998 года). Когда же в 2011 году мы решили снова исполнить «Libertád o muerte!», я полностью переписал текст в русле «исторического рока» и он действительно стал намного лучше.

Из придуманных летом-зимой 1995 года вещей кроме «Libertád o muerte!» удалась также хипповская «Таинственные цветы» и написанный по мотивам «Ловли форели в Америке» Ричарда Бротигана «Хозяин Вселенной». Песня «Блюз одной точки» была написана на стихи Сов Питерской — подружки Лены Нестеровой и Нюты — и посвящена памяти погибшей девушки. Прочий материал «Интерфронта» был гораздо слабее, и впоследствии был либо отбракован, либо подвергнут серьёзной редактуре. Кроме того, я пытался писать музыкальную сказку по повести Отфрида Пройслера «Крабат» с библейскими аллюзиями, но этот материал оказался ещё более слаб, и я не привёл его к какому-то логическому итогу — зато спустя 26 лет сыграл в спектакле по этой сказке, исполнив роль Бургомистра. Это был мой первый и, возможно, последний настоящий актёрский опыт.

Кроме «Интерфронта» на квартире Паши Пичугина репетировали также «М.Д.П.» Нурвен, «Высший свет» Лорда, группа «Му и Ступа», а также вечно меняющий облик и название состав Скифа. Хозяин квартиры принимал участие во всех музыкальных проектах — на клавишных или гитаре.

Группа «М.Д.П.» была составлена Нюрой из тех, кто подвернулся под руку — то есть, из Нильса на электронных ударных, Паши на гитаре и меня на басу. Это был первый мой опыт игры на бас-гитаре в группе. Получалось у меня более-менее адекватно, хотя Паша укорял мои партии в однообразии. Но музыка Нюры совершенно не давала простора для манёвра. Это были очень строгие по структуре песни о жестокой борьбе с мировым злом; какая-либо декоративность в них была неуместна. В конечном счёте, меня даже попросили покинуть группу, но особенной оригинальности в партиях баса от этого не прибавилось. Вскоре группа распалась. Всё-таки объективно в то время электрический состав Нюре был не очень нужен, и она успешно обходилась без него.

Лорд собрал свою группу, главным образом, благодаря харизме: песенный материал в первое время у него был не особенно выдающийся, но к концу 1995 года стали получаться более-менее вменяемые песни. Своё название — «Высший свет» — группа получила благодаря нашим прозвищам Лорд и Князь, а когда к группе присоединился Гусман, Лорд обозвал Мишу «регентом с фальшивой родословной», чем, кажется, его обидел. Эмблемой «Высшего света» стало изображение электролампочки со стекающей каплей воды: именно такую картину однажды мы наблюдали, зайдя в дом к Ириной бабушке после того, как у её соседей сверху прорвало трубу. Музыкальный почерк «Высшего света» благодаря нам с Мишей отчётливо напоминал «Происшествие».

Скиф вдвоём с гитаристом из Минусинска Васей Лейбертом создал новую программу «Заяц-простак и лис-обманщик», состоящую из длинных гитарных проигрышей под названием «Акустический дождик», «Электрический дождик» и т.п. Одна из песен называлась «Утро больных» и исполнялась под аккомпанемент мандолины. Скиф тоже приезжал к Паше, чтобы репетировать и записываться, но я с ним редко пересекался.

Тогда же, в конце 1995 года, закончилась деятельность «Шпиля». Ещё осенью Лихачёв недвусмысленно намекал на нецелесообразность дальнейшей работы — из-за творческого кризиса и невозможности «стать первым». Мне, правда, удалось уговорить его сначала хотя бы записаться, что он попытался сделать с декабря по январь. Созданные дома у Паши Пичугина магнитоальбомы «Праздник каждого дня», «Наше время» и «Жертвы Арбата» остались единственными свидетельствами почти двухлетней деятельности группы. Все песни писались с первого-второго дубля, и на записи слышно, что из-за долгого отсутствия репетиций Митя катастрофически не попадает в ноты, а мы с Гусманом много ошибаемся в своих партиях.

Одна из последних Митиных песен, «Трамвай», была особенно пронзительной.

Я был кем-то другим, это знают не все,

Я и сам сомневаюсь, было ли это когда-то,

Моё имя — трамвай, мой маршрут — тридцать семь,

Глупо в этом кого-то считать виноватым.

…Я когда-то хотел быть первым из всех,

Этот счёт никогда уже мной не будет оплачен.

Извини, я не смог, я остался здесь —

Может, ты недостаточно сильно желала удачи.

В итоге «прощальный» концерт 17 сентября стал таковым не для «Происшествия», а для «Шпиля». Правда, в начале 1999 года — сразу после развода — Митя написал несколько новых песен, но это было единичной акцией. Среди них был настоящий шедевр «В нервах энергия», но музыка Митю уже не спасала от жизненных передряг, и продолжения его новый творческий этап не получил —группа «Шпиль» умерла, так и оставшись в нашей жизни явлением девяностых годов.

Митя уходил от музыки всё дальше: записную книжку с написанными за всю жизнь текстами потерял, а старую раздолбанную гитару подарил водителю при переезде на новую квартиру. Несколько раз сыграл с «Происшествием» на концертах, но потом исчезал. Мои попытки записи его песен на альбомах «Происшествия» имели целью их спасение, но произошло чудо: они стали нужны сами по себе и теперь известны в исполнении сразу нескольких музыкантов.

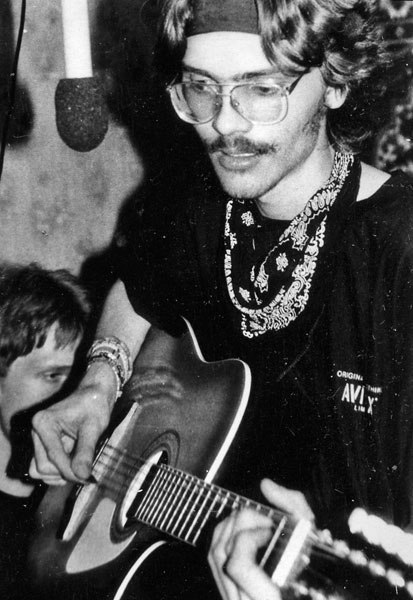

Группы, репетировавшие той осенью у Паши и Иры, отметились единственным общим выступлением на редкостно бардачном концерте в первых числах декабря 1995 года на даче в Кратово, принадлежавшей Марии Насокиной по прозвищу Фиби. Кроме «Интерфронта», «М.Д.П.» и «Высшего света» на дачу неизвестно каким ветром занесло и «Джаз-оркестр памяти Сальери», часть состава которого (гитарист Виталик и басист Шурик) была упита в хлам, благодаря чему группа играла как попало и что попало. На единственной фотке с концерта я сижу совершенно неузнаваемый с бас-гитарой «Урал» в руках, руки и лицо у меня крайне напряжены… Полная неестественность как иллюстрация саморазрушения.

Новый Год мы отметили вместе с Пашей и Ирой у Сергея Жидкова, купив два ящика вина на оптовом рынке у Юго-Западной. Я уже не помню, было ли на этом празднике что-то заслуживающее внимания. Помню лишь, что с нами была Лиза Кричевец, с которой я очень сблизился к этому времени. После этого праздника я уже к Паше и Ире не приезжал.

Му и Ступа

Катя Кушнер (в то время она была ещё Катя Мирошниченко), с которой мы познакомились летом, в ходе наших гастролей в Тулу, поначалу не проявляла никаких музыкантских амбиций. Ей было, кажется, 19 или 20 лет, она была молчалива, тёмноволоса, кудрява, неизменно носила чёрное платье в пол, из-за чего казалась похожей на монашку. Социальные условности типа учёбы и постоянной работы её не волновали, после окончания своей 58-ой школы Катя не была связана никакими обязательствами. Мы знали, что она буддистка, но не обсуждали эту тему, потому что никто из нас в ней не разбирался. Художественная мастерская в котельной была, скорее всего, проектом нескольких художников, но мы были знакомы только с Катей. Изделия, которые она делала в то время, были технологически незатейливы: кусок глины обжигался, раскрашивался акрилом — получалось нэцке. Рисовала Катя просто прекрасно.

В октябре 1995 года Ольга Агапова традиционно пригласила нас на свой день рождения. Мы отправились в Тулу странноватой компанией: ко мне с Гусманом сели на хвост Лорд и Анюта, ставшая впоследствии женой Лорда, но в то время ещё не определившаяся с выбором. Лорд вёл себя развязно и глупо (впрочем, как и всегда), изо всех сил пытаясь привлечь внимание окружающих к своей персоне, но сама тусовка прошла под знаком Ольгиного триумфа: в тот день её пришло поздравить, наверное, несколько десятков человек. В квартире на улице Софьи Перовской дым стоял коромыслом, все бухали и беспорядочно что-то пели. Где-то в углу мне попалась на глаза Катя. Как обычно, она сидела на полу по-турецки, босиком. У неё в руках была гитара, и она тихо пела какую-то совершенно неизвестную мне песню под названием «Я рисую ручкой на газете». Я спросил, чья песня. «Моя» — ответила Катя. Я попросил её подождать в этом же углу и побежал за хозяйкой, чтобы она испытала такой же экстаз от Катиного творчества, что и я. Надо признаться, Ольга выглядела удивлённой, что такой брильянт не попался ей на глаза раньше. «Ты её скрывала от нас!» — в шутку заявил я Оле.

Я знал, что нужно делать: музыкантская тусовка у Паши Пичугина как раз была в самом расцвете, и Катины песни вполне могли обрести достойное воплощение. «Тебе надо в Москву», — сказал я. К моему удивлению, Катя ответила, что готова отправиться в путь хоть сейчас, и тут мы оба подумали, что из этой случайности может получиться какая-то очень интересная и важная история. На следующий день мы встретились где-то по дороге, сфотографировались на память и отправились в дорогу. Вписалась Катя у Скифа, который, как обычно, был гостеприимен. Паша, как я и ожидал, был впечатлён песнями. Вскоре сложился аккомпанирующий состав, в котором Паша играл, в основном, на клавишных, Лёша Крылов, в основном, на гитаре, я, в основном, на басу, Скиф, в основном, на всём, а когда нам становилось скучно, мы менялись инструментами.

Сначала Катя подумывала назвать кассету «Государыня Екатерина Безымянная», но это самоназвание плохо клеилось с песнями. Незадолго до поездки в Москву Катя посещала столицу Калмыкии Элисту, чтобы принять участие в постройке ступы — храмового буддистского сооружения. Ей нравилось, что это слово имеет два значения, и по этому же принципу она взяла себе прозвище Му: непосвящённые думали, что это коровка мычит, а Катя имела в виду древний тихоокеанский континент Му, ушедший под воду, подобно Атлантиде. Так что выбранное ей название группы «Му и Ступа» имело вполне конкретный смысл и благородное происхождение.

Низкий, негромкий и немного глуховатый Катин голос звучал странно. Оказалось, в детстве она перенесла операцию на связках и имела все шансы замолчать навсегда, что, конечно, сильно повлияло на тембр речи. Но сами песни были намного необычнее её голоса. Катя любила изящную образность и неожиданные контексты, и её песни иногда было сложно понять без пояснений. Главная Катина песня, «Чайные слоны», сопровождалась авторской иллюстрацией, на которой стилизованные под картины Сальвадора Дали слоны топали по коробке советского чая «со слонами». А песню «Розовый заяц», по-моему, вообще никто не понял, и только Оля Агапова однажды осторожно предположила, что в ней, возможно, имеется в виду детская игрушка.

Надо сказать, что кроме буддизма Катю интересовали также митьки, которые тогда были в моде. По этой причине Катя эпизодически наряжалась в тельняшку и употребляла соответствующие выражения типа «опаньки» или «дык ёлы-палы». Как минимум, две песни («Иван-дурак» и «Ёжик») были навеяны этой эстетикой и ощутимо отличались от прочего творчества.

Я не могу отчётливо вспомнить ни одного Катиного выступления в Москве, хотя они наверняка были — скорее всего, на каких-нибудь квартирниках у Иры Уляковой или у Скифа. Запись песен проходила в несколько сессий, где моя роль постепенно уменьшалась, а роль Скифа, хорошо понимавшего эту стилистику, наоборот, увеличивалась. Были ли сделаны ещё какие-то записи, я не знаю, но у текстов «Птица» и «Я хочу остаться», вроде бы, существовали мелодии, а Нильс Крылов впоследствии упоминал песню «Горит сандал», которую я так нигде и не нашёл.

Честно говоря, спустя четверть века слушать этот материал невозможно. Катя владела гитарой очень любительски, мы играли тоже посредственно, по-настоящему хорошо было аранжировано буквально 3-4 песни. Если бы, например, группа часто выступала, это начинание наверняка бы превратилось во что-то серьёзное, а так, по сути, это были репетиционные записи. Кроме того, всем было очевидно, что хорошая художница не будет сидеть на одном месте ради того, чтобы стать посредственным музыкантом. Добившись возможного в этой ситуации максимума, Катя вернулась в Тулу и, конечно, тут же бросила музыку навсегда. Перед отъездом она встретилась со мной и передала мне рукописи своих стихов и песен, чтобы я пристроил их в какой-нибудь московский самиздат. Увы, как раз в это время возможностей для публикации не было, и Катины тексты пролежали у меня несколько лет без всякого толку.

Кроме музыки, мы гуляли по городу — чаще всего с фотоаппаратом. Помню, что в октябре 1995 года я сделал несколько Катиных портретов на Патриарших прудах, на фоне осенней листвы. Предполагалось, что эти кадры будут иллюстрировать её стихи. Мне кажется, они должны где-то сохраниться, но найти их пока не удалось.

В 2000 году, встретившись с Катей в Туле, я увидел, что она сама уже почти забыла свои произведения. Как раз в это время при участии Ольги Агаповой и Дарьи Баранниковой я начал работу над альманахом «Точка Зрения», который изначально понимался как некая историко-архивная инициатива по сохранению нашего творчества, невостребованного в девяностые годы. Катя восприняла моё предложение с энтузиазмом. Мы решили, что я опубликую её старую подборку; также я записал под её диктовку текст песни «Я рисую ручкой на газете», чтобы исполнять вместе с «Происшествием» (и мы действительно её вскоре записали):

Я рисую ручкой на газете,

Спит луна на бело-жёлтом пледе,

Я украл кусочек сновиденья,

Подарю тебе на день рожденья.

…Грозит дракон заглотнуть во чрево,

А я стреляю, целясь прямо в небо,

Я рисую мелом на паркете,

Не осталось больше места на газете…

Последний раз я виделся с Катей в июле 2002 года — у неё дома, в Заречье. К этому времени она ушла с головой в семейную жизнь, и я подумал, что не нужно ей мешать. Катя родила дочь Дашу, переехала в Калугу, со временем стала известным мастером хэндмэйда. Ничего не зная об этих событиях её жизни, я эпизодически пел её песни, а одну из них, «Ангел (Тот День)», записал в альбоме «Происшествия» «Счастье». Будучи флегматиком-интровертом, Катя, вероятно, не испытывала потребности в общении со мной и с теми, кто был рядом с ней в 1995 году. Удивляться не приходилось: слишком много времени прошло, слишком сильно всё поменялось.

22 марта 2024 года в Москве произошёл один из крупнейших терактов в истории страны — в «Крокус Сити Холл», перед концертом группы «Пикник». Люди с ужасом следили за новостями. Как обычно публиковались списки погибших, призывы к сдаче крови. Группа «Пикник» опубликовала сообщение, что без вести пропала помощник директора Катя Кушнер. Фамилия не показалась мне знакомой, и я пролистнул новость, толком не остановившись на ней. К вечеру воскресенья стало известно, что погибшую опознал муж. И тут мне написала Оля Агапова: в ленте новостей ей попалась фотография погибшей.

Надо сказать, что ни я, ни Оля, ни Ира Улякова, ни Паша Пичугин не были знакомы с Катиным мужем. Никто из нас не знал его фамилию, и между собой мы продолжали звать Катю по фамилии Мирошниченко или по прозвищу Му. Сравнение фотографий Кати Мирошниченко и Кати Кушнер не оставляло сомнений, что это один и тот же человек; позже совпали и другие детали. На следующий день Катину смерть подтвердила её одноклассница.

Оригинал Катиной кассеты лежал много лет у Иры Уляковой. Паша оцифровал её только в 2024 году, незадолго до трагедии. По этой аудиозаписи удалось восстановить четырнадцать песен. Переписанные на слух тексты и треки я разместил на Катиной странице на «Точке Зрения».

Уверен, её песни не устарели и заслуживают профессионального исполнения. Хватит ли у меня сил, мотивации и денег заняться ими, пока невозможно сказать. Не знаю, нужно ли это кому-то ещё, кроме меня.

Лицо на десять лет

В этой книге, несомненно, нужно что-то сказать об Умке, и для меня это непростая задача. Мне нравились многие её ранние песни, но не нравились концерты и записи. Наиболее точно будет сказать, что мы знакомы с довольно давних времён (с 1995 или 1996 года, не помню точно), но поскольку общих дел у нас почти не было, то и общались мы немного.

Ну и поскольку об Умке как таковой мне рассказывать нечего, то я остановлюсь подробнее о деструктивных процессах, которые начали проявлять себя в хипповской тусовке как раз в то время, когда она возобновила музыкальную карьеру. Технически и фактически в этом нет ни малейшей связи, но Умка в то время была абсолютно везде, и поэтому всё происходило как бы на фоне её песен. Это ощущение я сумел сформулировать в 1999 году, написав «Поэму о сейшене», которая повествовала о пьянстве, наркомании и разврате с неизменным рефреном «А где-то вдалеке играет Умка».

На мой взгляд, любая творческая среда живёт, поддерживая некий баланс между личной самореализацией творцов и поиском кайфа. Конечно, идеально было бы, если бы эти две вещи совмещались, но на практике это происходит лишь вспышками. Обычно же мы, музыканты, имеем дело с напряжённой и очень дисциплинированной репетиционной деятельностью с одной стороны и загулами в стиле «секс, наркотики, рок-н-ролл» (плюс алкоголь) с другой. Убеждён, что одно не должно мешать другому. То есть, грубо говоря, если ты алкаш, то отдай свой инструмент непьющему и иди, спивайся (извините, я вообще не люблю алкашей и нариков); а если музыка мешает тебе трахаться, то такую музыку надо однозначно слать нахер.

Но сначала всё-таки об Умке.

Общеизвестно, что Аня изначально делала карьеру филолога: окончила Литературный институт, защитила диссертацию у Мариэтты Чудаковой по творчеству обэриутов, преподавала, переводила, редакторствовала. Первые песни она написала в середине восьмидесятых, примерно тогда же обрела своё прозвище, но потом оставила музыку — как говорит Википедия, потому что муж не разрешил, но лично мне причины этого попросту неизвестны, так что врать не буду. Летом 1995 года Умка появилась впервые после долгого перерыва на хипповском фестивале «Рэйнбоу», после чего по тусовке стали гулять кассеты с записью её песен, которые она при любой возможности бесплатно раздавала падким на халяву хиппи. Одна из таких кассет, «Умка и Понька», была мне продемонстрирована Леной Нестеровой в Санкт-Петербурге, и я сделал себе копию.

Песни Умки мне понравились, и я тщательно их изучил. Это была неплохая бардовская песня с текстами, посвящёнными хипповской жизни, в которых были перемешаны Дженис Джоплин, Достоевский, хиппи, автостоп, «We shall overcome», какие-то неизвестные мне люди из тусовки — одним словом, некая авторская история окружающего мира, для написания которой требовалась, в первую очередь, запредельно высокая самооценка. Но в нашей компании, воспитанной на панк-ценностях, иметь такую самооценку было западло, поэтому петь на кухне песни Умки (в отличие от творчества, к примеру, Сили) никогда никого не тянуло. Может быть, именно поэтому, при всей симпатии к песням, эмоциональной близости с их автором у меня не возникло.

В конце того же года Умка собрала электрическую группу и дала с ней первые концерты в клубе «Дебаркадер» — действительно, настоящем дебаркадере, стоящем у берега Москва-реки в районе метро «Фрунзенская». Разумеется, для Системы это стало культурным событием, и в декабре 1995 года мы с басистом «Джаз-оркестра памяти Сальери» Шуриком Вишнёвым зашли на один из концертов. Сейшн был невероятно людным, почти как у Антона Кротова, но знакомых людей мы не встретили. У Антона это было бы неудивительно, ведь с автостопщиками мы почти не общались, но тусовку хиппи-то мы знали хорошо — а тут ни одного знакомого лица, и это было странно. Звук был довольно дрянной (это как раз не удивляло), музыканты играли слабо, разобрать слова было проблемой, да и места в зале толком не было — так что слушатели, в основном, толпились на палубе. Мы попытались пообщаться с ними. Оказалось, все ждут конца концерта и раздачи халявных кассет, чтобы потом записать на них вместо Умки что-нибудь другое, по своему выбору.

К этому времени на всём корабле не было ни одного трезвого человека — кроме нас, успевших выпить совсем немного. Прямо посередине прохода демонстративно целовались две пьяные в бревно девушки. Никогда прежде не видевшие такого зрелища, мы с Шуриком несколько минут заворожённо на них пялились. «У тебя есть что-нибудь… эээ?», — спросил он, намекая на алкоголь. Напрочь забыв об истории в гостях у Комиссара, я в шутку протянул ему имевшиеся у меня таблетки от головной боли, но вместо того, чтобы падать в обморок, Шурик вдруг попытался перебросить ногу через борт и прыгнуть в воду — и я не был уверен, что он прикалывается. Дождавшись раздачи кассет, мы отправились обратно к метро. Переслушав дома записанный материал, я убедился, что он ничем не отличался от представленного на сцене — всё было сделано очень наспех, и группа, скорее, портила, чем украшала Анины песни.

Летом Наташа Беленькая нашла подработку — её подрядили в массовку фильма «Место на земле», который снимал кинорежиссёр Артур Аристакисян. Почему-то для своего проекта Артур решил специально создать хипповскую коммуну. Располагалась она на легендарнейшем месте — в квартире Булгакова (как тогда говорили, «на Бесах» или на «Бисах», имея в виду квартиру «-бис»). Сложно сказать, как это вообще оказалось возможным, но Бесы были типичным «сквотом» — то есть, ничейной самозахваченной территорией, как попало приспособленной для жилья, типа сквотов на Остоженке и Бауманке, где мне также доводилось пару раз бывать. И пока у Артура находились деньги, плотность населения там была запредельной.

Посетив несколько раз Бесы, я, к своему неудовольствию, быстро убедился, что вопросы покупки и потребления пищи тамошнее население занимают гораздо больше, чем музыка, поэзия или киноискусство, а условия жизни близки к понятию «бомжарня» (лишь спустя годы я узнал, что предыдущий фильм Артура был именно о бомжах). При этом мне понравился сам режиссёр — он был интересным собеседником. Не будь окружающего его трэша мы, наверное, подружились бы, но в этой обстановке я чувствовал себя нервно. Без сомнения, Артур был слишком мягким человеком для того, чтобы контролировать ситуацию. По своему складу (да и профессии) он был созерцателем, а не активистом.

Нервничать было от чего. Именно на Бесах (хотя, конечно, не только там) околачивался печально известный маньяк Ян Смертник (Мавлевич), претендовавший на то, чтобы стать лидером тусовки и без конца рассуждавший о том, кто, по его мнению, имеет право на жизнь, а кто нет. Мне хватило пяти минут общения с этим человеком, чтобы понять, что он не в себе. Но были люди, которые восторгались его жёсткостью и, якобы, справедливостью.

В 1996 году Мавлевич вместе с подельниками убил двоих человек: одного зарубил топором, а второго облил бензином и заживо сжёг. Арестовали Смертника при неудачной попытке третьего убийства. В итоге Мавлевич провёл 20 лет на принудительном лечении, опубликовал сборник призывающих в насилию стихов, после чего снова был отправлен на лечение. Эта история, явно напоминавшая преступления Чарли Мэнсона, очень сильно ударила по всей тусовке. В большинстве своём, хиппи не были очень уж умными людьми, а тут надо было как-то учиться шевелить мозгами. Оперативно поумнеть, конечно, никому не удалось, а атмосфера доверия и открытости тусовку покинула напрочь.

Съёмки фильма затягивались, поскольку Артуру, видимо, не хватало денег. Чтобы как-то всех расшевелить, он придумал создать на Бесах «Хипповский университет», где некие авторитетные лица учили бы всех желающих быть хиппи — примерно, как это было в Академии вольных путешествий у Антона Кротова. Эту, и так-то не особо удачную идею вскоре похоронила Умка, сначала возглавив движуху, чтобы найти себе дополнительную аудиторию, а потом резко покинув проект в результате ссоры с Артуром. В 2023 году я вспомнил эту историю и написал для цикла «Челябинск-200» рассказ «Хипповский университет», не имеющий никаких параллелей с тем, что пытался сделать Артур — просто хотелось высмеять “хипповские традиции”, якобы передаваемые из поколения в поколение.

Впрочем, к концу девяностых что-то поменялось и в хипповской жизни в целом. Перформансы и спонтанное музыкально-литературное творчество постепенно начали уходить в прошлое, уступая место пьянству и лени; никто больше не хотел ни за что бороться, ничего доказывать. Правда, в это время всё ещё процветали близкие нам по духу сообщества художников-концептуалистов, по типу «ЗАИБИ» («За анонимное и бесплатное искусство»), но мы ничего о них не знали. Повсюду околачивались сторонники таких радикальных движений, как РНЕ и НБП, ищущие врагов и вожделеющие расправ. Кроме этого, где-то на периферии тусовки постоянно создавались и умирали маленькие секты со своими пророками и культами, в основе которых лежали изначально безобидные учения — типа Ошо. Учитывая истории с наркотиками, изнасилованиями и смертями, о которых мы иногда краем уха слышали на Арбате, в этом не было ничего удивительного. Произошло то, что предрекал Андрей Дубров — лицо «нашего рока» (то бишь андеграунда) внезапно «определилось лет на десять». Правда, что-то мне подсказывает, что это было не совсем то, о чём мечтал Андрей.

В результате Артур еле смог закончить начатое. Не знаю, насколько он остался доволен своим странным экспериментом, но фильм не стал легендой авторского кино, хоть и получил несколько международных наград. Художественные идеи Артура по поводу насильственного благодеяния (близкие и мне) было нетрудно выставить в дурном свете, как, собственно говоря, и любые художественные идеи. Больше он не снял ни одного фильма, предпочтя преподавать режиссуру. После 2013 года он часто выступал с публичными заявлениями, пытаясь защитить тех или иных людей искусства, пострадавших от режима, а в марте 2023 году был внезапно задержан в аэропорту «Внуково», но, к счастью, вскоре отпущен на свободу.

Зато у Умки всё было прекрасно. К середине 1996 года её группа играла уже немного лучше и без конца давала концерты. В общении с людьми для Ани был характерен напористый и даже слегка агрессивный стиль, но саму Умку это не стесняло, тем более что её многочисленная группа поддержки твердила всем наперебой, что «Умка правильная». Аня стремилась завоевать любую аудиторию — и она действительно была популярна в то время. Правда, массовое пьянство на концертах, по слухам, иногда приводило к скандалам с площадками, но арт-директоры быстро забывали обиды, так как Умка гарантированно могла собрать даже большой зал — типа Дома аспирантов.

Всё изменилось лишь в начале нулевых, когда в пёстрой палитре летних музыкальных фестивалей появились десятки новых имён, а напористость перестала быть главным инструментом продвижения. Новые поколения тусовщиков уже не выделяли Умку из музыкантской среды, как это нередко происходило в девяностых годах. Тогда Аня сконцентрировалась на студийной записи, сделав несколько очень качественных работ — причём, по совпадению, мы записывались с ней на одной и той же студии, с одним и тем же звукорежиссёром Янисом Сурвило.

В 2022 году мы с Умкой пересеклись на поляне в Царицыно, после чего она довольно неожиданно предложила мне сыграть совместный акустический концерт. Конечно, я из любопытства согласился. В зале было человек двадцать таких же людей, как и я, для которых песни Умки — часть ностальгии по юности. И это был действительно классный концерт — лучше любого концерта Умки в девяностые годы.

Мы поём, нам поют (продолжение)

Впрочем, тогда, в 1995-1996 гг, помимо Умки на слуху были и другие андеграундные музыканты. Их судьба иной раз складывалась довольно причудливо, но большинство не сумели до конца реализоваться: из информационного поля их вытеснили люди, чьим не последним достоинством было умение работать с аудиторией. Перечислю навскидку несколько групп, которые мне тогда нравились.

«Кегли Маугли». Эта группа была удачливее многих — засветилась на радио и телевидении, и будь на Олимпе к месту её стиль, быть бы им звёздами. Лишь однажды, в 1996-1997 годах их биография дошла до такой точки, что, казалось, успех наших друзей неотвратим. Но победа на «Фестивале надежд» в 1996 году, как и победы на множестве друих фестивалей, ничего им не дали. Лучшая, на мой взгляд, программа была записана в альбоме «Беленькие блюзы» с Наташей Беленькой.

«Другой оркестр». Эта группа была чисто консерваторской, и поэтому поражала воображение великолепно поставленным арт-авангардом. В середине протяжной инструментальной композиции на сцену выходил вокалист в концертном костюме (академический баритон Максим Горелик), открывал папочку и по ней пел нечто совершенно немыслимое. Лучшим хитом группы была шизофренически сыгранная «Шизгара». Я был лишь на одном концерте с участием «Другого оркестра» в конце 1995 года (потом группа распалась). С барабанщиком Сергеем Мэо, впрочем, я впоследствии познакомился ещё раз и много сотрудничал. Пианист и экс-лидер группы Максим Скворцов сменил внешность, имя и фамилию, став именоваться Макс Гурин, и записал несколько депрессивно-саркастических альбомов электронной музыки. Со временем мы немного сблизились и вместе сотворили одну из композиций «Происшествия» — «Танец Ахамот».

Группа «Сердца» Дениса Бургазлиева удачно выступила на Фестивале Надежд в 1997 году — том самом, где некстати провалились «Дж.Ор.П.С.». Лидер группы был профессиональным актёром, игравшим в дуэте с Петром Мамоновым в спектале «Лысый брюнет». Группа вскоре распалась, так как Денис эмигрировал в Германию. Дальнейшая его карьера складывалась удачно, но для этого ему пришлось вернуться обратно. Как актёр он стал завсегдатым телеэкрана и благодаря этому одна из песен группы, «Супруги», вошла в саундтрэк попсовой комедии «Любовь-Морковь», но одноимённый альбом остался единственной работой «Сердец».

«Навь». Один из самых вдохновенных периодов в творчестве Романа Шебалина наступил именно в середине-конце девяностых. Вторым ярким участником этого творческого союза был талантливый флейтист Илья Сайтанов по прозвищу Розовый слон. Группа играла что-то наподобие декадентского арта, но, в отличие, от «Летучего голландца», ориентирующегося на свердловский рок, Шебалин был погружён в западную культуру. Разница нивелировалась за счёт самого подхода: Рома создал из своей группы целый оркестр с меняющимся от концерта к концерту составом. Этим он был близок и к «Происшествию», которое тоже состояло из компании единомышленников, где, в принципе, любой музыкант мог в любой момент выйти на сцену. Всего в «Нави» в разных качествах переиграло, я думаю, не менее сотни человек. Сам я не вошёл в их число только потому, что вокруг Романа в то время была конфликтная атмосфера, мешавшая мне находить с ним общий язык.

«Летучий Голландец» Владимира Преображенского ассоциировался у меня с легендарным фестивалем «Love street» 1994 года, на который я не попал только потому, что пришёл в хипповскую тусовку буквально через несколько дней после его окончания. В принципе с этой группой мы как музыканты пересекались мало. Эстетско-декадентское направление, которое выбрали себе ребята, оказалось живучим. После распада «Летучего голландца» в 1997 году Преображенский сначала выступал совместно с Романом Шебалиным в «Алхимическом кабаре имени Яна Потоцкого», чему лично я свидетелем не был, а в 2000 году собрал новый проект «Бостонское чаепитие», с которым время от времени играет до сих пор.

«Лето» моего ровесника-одногодки Дмитрия Ольшанского я сейчас почти не помню; осталось в памяти, что они играли довольно простые песенки в одной компании с «Летучим голландцем» и «Навью». Позднее Ольшанский собрал «Антресоли», но это тоже было ненадолго, так как подлинным призванием Мити оказались журналистика: в конце двухтысячных он возглавлял журнал «Русская жизнь». Потом Ольшанский, уйдя в политику, стал пропагандистом самого низкого пошиба и активным сторонником Владимира Путина. Даже странно знать, что я видел в его жизни совсем другие времена.

«Лесные клаподастеры». Совместный проект нескольких вдохновенных трудоголиков, пытавшихся создать шедевр из имевшихся под рукой разрозненных компонентов. Концерты группы не отличались регулярностью, и музыканты всегда оставались ими недовольны. Впоследствии Сергей Ширшов, чей необычный тембр голоса, в основном, и создавал авторский стиль группы, подался в звукооператоры, Илья Сайтанов продолжил играть на флейте в «Нави», а Дмитрий Бебенин собрал «Camera Obsqura» и некоторое время выступал в «Происшествии». Песню «Оркестра» «Вешняки», представляющую собой романтический обыгрыш «Я иду, шагаю по Москве», я до сих пор обожаю.

«Транспорт». К сожалению, судьба этого состава, игравшего что-то наподобие «новой волны», неизвестна. Джонни выступала на концерте в Троицке в 1997 году, придумав название для своей группы за несколько дней до выступления. Впоследствии по рукам ходила кассета с записью всех основных её песен и вправду, в основном, посвящённых автомобилям и троллейбусам. В её спокойном голосе не было, наверное, ничего особенного, но именно эта созерцательность очень радовала.

«Алоэ». Первый состав этой группы, приехавшей на гастроли в Москву из Северодонецка, записал отличный альбом «Меня здесь нет», после чего распался и разъехался по разным странам. Этот исторический диск непонятным образом совмещал наивный хипповский акустический рок и очень качественно сделанный арт — благо, все музыканты имели соответствующее образование. В Москве лидер группы контрабасист и вокалист Игорь Бычков собрал новую группу под тем же названием, ориентированную на джаз-рок — именно она и получила со временем некоторую известность, записав несколько очень неплохих альбомов. Некоторые песни от перемены курса стали звучать лучше, некоторые хуже, но факт остаётся фактом: в середине девяностых «Алоэ» была моей любимой группой, да и вообще её многие знали. Играют они и сейчас.

Алексей Паперный и группа «Т.А.М.» («Товарищество актёров и музыкантов»). Этот талантливый музыкант бесплатно выступал в 1996 году каждый четверг в клубе «Кризис жанра», где директором была его мать, Ирина. Потом «Кризис жанра» прогорел, а Паперные основали новый клуб, существующий до сих пор — легендарный «Китайский лётчик Джао-Да». У меня творчество Паперного вызвало переоценку ценностей: я впервые столкнулся с адекватным, профессионально сыгранным и очень стёбным кабаре-роком. Потом на этой волне всплыли, конечно, всякие Шнуровы, Петры Наличи, «Billys Band» и прочий попс, но в девяностых Алексей очень здорово раздвинул границы клубной музыки.

Шамиль Абряров. Когда-то его альбом «Пирог со свечами» меломаны приписали авторству Бориса Гребенщикова: уж больно хороша была эта музыка, растиражированная с чьей-то неподписанной кассеты. Легенда ходила недолго, но благодаря ей многие узнали о существовании одного из самых недооценённых московских музыкантов. В 1997 году, попытавшись припомнить композицию «Пирог со свечами» сыгранную мне когда-то Пашей Пичугиным, я написал песню «Вечерний чай» и посвятил её Абрярову. В 2003 году, обнаружив в интернете сайт Шамиля, я набрался смелости и написал ему восторженное письмо. По техническим или иным причинам Абряров на письмо не ответил, но в 2015 году мы познакомились, и «Происшествие» записало кавер «Пирога со свечами».

Псой Короленко, которого я впервые услышал на концерте в Доме Аспирантов в 1996 году, мне не очень нравился, но запомнилось, как подломились ножки рояля, на котором он остервенело играл. Девочку-скрипачку он нарядил в берет и выдавал за француженку, но она прокололась после первой же песни, попросив прибавить громкость. И всё же несколько песен Псоя попали в мой плэйлист благодаря энергии и эпатажу.

Кроме того, в девяностых годах стала складываться тусовка первых пост-советских бит-групп, исполняющих вперемежку трибьюты и англоязычные композиции собственного сочинения. Теперь, в отличие от СССР, эта музыка получила красивые наименования «винтаж» и «мод-ревайвл». Музыкантов этого направления было немного, почти все они были на виду и часто переходили из состава в состав. В конце концов, наиболее стойкие создали в начале двухтысячных портал Beatles.Ru, сыгравший огромную роль в распространении соответствующей клубной культуры.

В середине девяностых годов в клубе «Факел» начинали всё чаще и чаще выступать мои ровесники Юлия Теуникова, Алексей Вдовин, Сергей Каннуников; чуть позднее в бардовских кругах появились Павел Фахртдинов и Роман Филлипов. «Происшествие» в это время всё дальше и дальше уходило от тусовки поэтического рока, и появление этих ребят на сцене прошло мимо нас (хотя Юлия Теуникова любит вспоминать концерт «Происшествия» 1996 года, на котором она присутствовала). Зато мы познакомились и стали общаться в двухтысячные годы.