986 Views

Возвращение к жизни

Вскоре после сейшена в Кратово я вдруг очухался, почувствовав, наконец, насколько меня достали психологическая опустошённость и алкоголь. Первой моей реакцией была попытка полностью сменить круг общения. Сделать это оказалось нетрудно: как раз в те дни из-за угрозы вылета из МПГУ мне пришлось перевестись с исторического факультета на первый попавшийся — психологический. К счастью, я быстро адаптировался к новым условиям, а главное, искренне заинтересовался новой специальностью и наукой вообще. Дело оставалось за малым: сдать зимнюю сессию до начала летней. Именно этим я и занимался остаток зимы, ловя то одного, то другого преподавателя. Процесс этот был мало приятен, зато я, готовясь к экзамену по социологии, очень проникся этим предметом и до конца обучения в МПГУ прилично в нём разбирался. Ещё забавной особенностью психфака, которая сразу бросалась в глаза, было то, что практически все парни нашего курса носили длинные волосы. Правда, из них почти никто не имел отношения к рок-движению, это было просто совпадением — но очень воодушевляющим совпадением. Что касается хипповской тусовки, то время излечило раны, и та же хозяйка кратовской дачи Маша Насокина (ныне Авдошина) — снова моя хорошая подруга.

В феврале 1996 года Паша Пичугин попытался воссоединить распавшуюся компанию на концерте в ныне несуществующем арт-кафе «Хамелеон». Клуб этот находился около Селезнёвских бань и представлял собой плохо оборудованную под коммерческие цели столовую. По словам Димы Бебенина из «Лесных клаподастеров», «Помещение арт-кафе было свинчено (вы будете смеяться) из шести строительных вагончиков (два на три) с убранными внутренними перегородками. Площадь сцены, соответственно, равнялась одному из них». Снаружи не было ничего, что указывало бы на клуб, даже вывески — так, обычная бытовка в глубине подворотни.

Этот опыт вряд ли оставил у кого-то радостные воспоминания, так как в течение сейшена нам постоянно высказывали какие-то дурацкие претензии, а пару раз вообще попытались остановить концерт. Самым неприятным в этом было, что такое дерьмовое отношение исходило от арт-директора и звукооператора — людей, которые, казалось бы, наоборот, должны были поддерживать музыкантов… Выступали мы составами трёх проектов: «М. Д. П.», «Высший свет» (его выступление оказалось в итоге самым живым и непосредственным — хоть и не без лажи), «Кама и Князь» (то есть, я плюс вокалистка группы «Дар Крыльев» Галина Левина). После концерта союз раскололся: я с Пашей расстался навсегда, а остальные ребята пошли каждый своей дорогой. Про Каму я долго ничего не слышал, пока в 2025 году не оказалось, что она до сих пор общается с Лизой. Больше всех удивил Лорд: после Бауманки он устроился писать в «Правда.Ру», где стал лютым фанатиком-сталинистом, а в 20-х годах, когда его амплуа вошло в тренд, стал путинским пропагандистом на ТВ. Я уже говорил, что это двоемыслие, сочетавшее свободную любовь и насилие, часто встречалось среди хиппи девяностых годов. Но в случае с Лордом, возможно, сыграло свою роль то, что он был родом из Ташкента, и поэтому так хотел любой ценой обратно в СССР.

Ещё до концерта в «Хамелеоне» было решено собрать «Происшествие» заново. Эту идею положительно воспринял и уже вполне освоившийся в Суздале Гусман, и Лиза Кричевец, оставившая к тому времени «Дар Крыльев». В конце концов, было гораздо лучше исполнять собственный материал, чем, к примеру, песни «Высшего света»… Наскоро порепетировав, мы с радостью возвратились на андеграундную сцену.

Второго марта мы выступили в тульском клубе «Revolution», но эти наши гастроли в городе оказались далеко не такими удачными, как первые. В худших традициях клубного кидалова заведение попыталось нас оставить без гонорара, но с помощью Анархии нам удалось вытащить из них хотя бы деньги на электричку. Кроме состава группы мы с собой потащили подростка-хиппи Дюшу Кротова, которого по приколу представляли всем как администратора группы. Ночёвка в городе тоже получилась экстремальной и незабываемой: Олина подружка Вера со странным прозвищем Декорация поселила нас в маленьком частном доме с выбитыми стёклами, и морозная ночь оказалась тяжёлым испытанием. Пришлось лечь на нескольких спальниках прямо на пол, положив Лизу посередине, чтобы она не замёрзла. Но поспать толком всё равно не удалось: к хозяйке до самого утра кто-нибудь приходил.

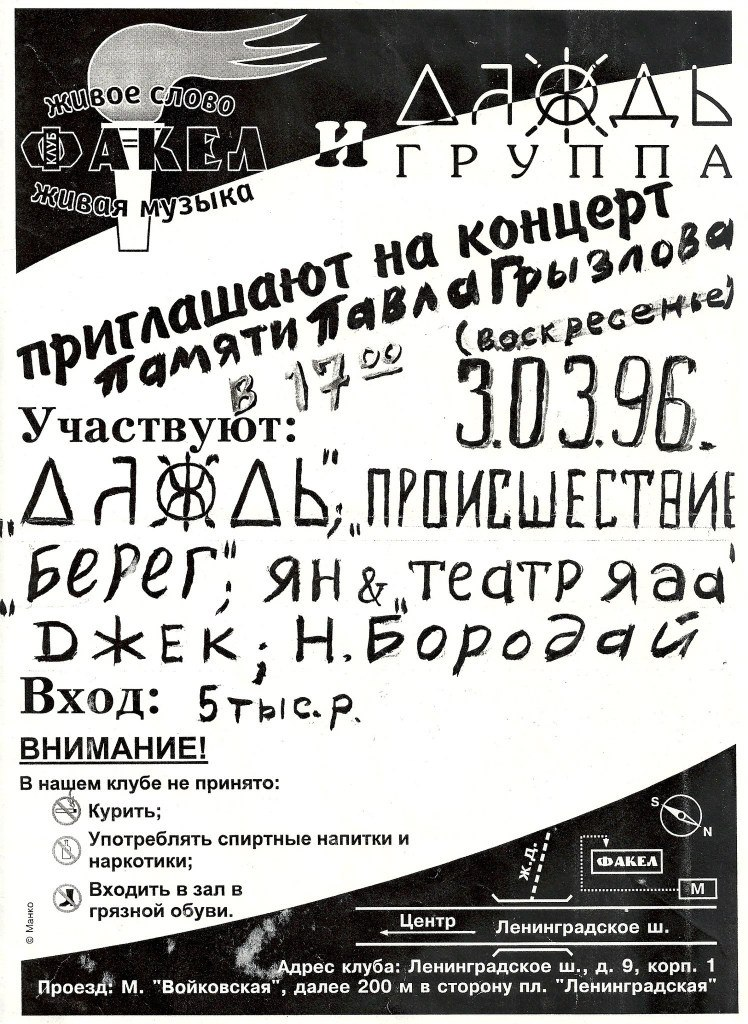

Уже буквально следующим вечером, третьего марта мы вышли на сцену московского клуба «Факел», и это был очень хороший концерт. Перед ним мы забились вместе со всей группой поддержки в гримёрку и сделали общий кадр. Кого там только не было! Лихачёв с Мариной, Лорд с будущей женой, Илья Сайтанов, Ольга Багдасарова… Сразу после щелчка затвора в комнату влетел рассерженный Студёный и потребовал, чтобы все «лишние люди» покинули помещение. Впрочем, по ходу выступления «лишние люди» несколько раз поднимались вместе с нами на сцену, помогая исполнить те или иные песни.

После этого началась череда квартирников в самых неожиданных местах и с самыми неожиданными людьми. Один из них был с Сашей Непомнящим, с которым я случайно познакомился за бутылкой портвейна в каком-то арбатском подъезде осенью 1995 года. Организовала его у себя Варя Кротова (Варда). Запомнилось, что аппаратура зверски фонила по совершенно непонятным причинам и даже заземление о батарею не очень помогало. Кто-то предположил, что это воздействие Шуховской телебашни, расположенной рядом. На квартирнике собралось человек шестьдесят-семьдесят, и я думаю, что это был предел вместимости помещения.

Программа, которую мы тогда играли, состояла в основном из свеженаписанной лирики, слишком нашпигованной добрым, разумным и вечным. Чтобы разбавить этот позитив чем-то более бойким, в репертуар постепенно вернули лучшие песни 1995 года — «Нетелефонный разговор», «Меня ломает», «Моё имя Сергей Есенин», «Сиамский кот» и прочие. Гораздо больше стал проявлять себя Гусман, у которого именно тогда появились собственные вокальные номера. Наиболее исполняемой нашей песней того времени, вероятно, была «Кафе Цветы» — образцовая любовная история с хэппи-эндом, написанная мной под впечатлением от хипповских штампов:

Они познакомились в грязном кафе, которое звалось «Цветы»,

Он приезжал туда на мотоцикле, просил огненной воды,

Она наливала ему двойное виски и, бросив на сдачу цент,

Шла вглубь кафе, чтобы мыть посуду, а он закуривал «KENT».

В то же время, наша музыка стала более прилизанной — благодаря стараниям Лизы, которая, в отличие от меня с Гусманом, окончила музыкальную школу по гитаре и потому тщательно придумывала партии для флейты, записывая их нотами. Такая ситуация оказалась удивительно стабильной, что позволило «Происшествию» впервые играть в одном и том же ключе больше полутора лет. Даже одевались мы на все концерты одинаково: в тельняшки и жилеты, и лишь Гусман однажды выпендрился, надев жёлтую кофту а-ля Маяковский. Стабильным оказался также состав: всё это время менялись только перкуссионисты.

Миша Рокитянский по прозвищу Боцман, перкуссионист группы нового созыва, с которым я познакомился в первый же день своего обучения на психологическом факультете, отличался полной аритмией. К нашему второму, весеннему концерту в арт-кафе «Хамелеон» (совместному с «Джаз-оркестром памяти Сальери») он поставил себе аккуратный «ирокез» зелёного цвета, отчего наша замдекана, встретив Мишу на факультете на следующий же день, отправила его в парикмахерскую. Кстати, в день концерта руководство клуба снова проявило себя во всей красе, выгнав со сцены сначала нас, а потом «Дж.Ор.П.С.» (в феврале, как я уже говорил, была точно такая же история) — спрашивается, зачем надо было звать? Я зарёкся было вообще приходить туда, но однажды всё-таки отправился — на концерт группы «Кегли Маугли», которые как раз в начале 1996 года с блеском представили публике «Беленькие блюзы». Их концерт, к счастью, обошёлся без эксцессов. Впрочем, если бы что-нибудь произошло, я думаю, люди в клочья разорвали бы тех, кто им помешал бы слушать музыку. Из Наташи шла потрясающая, чистая энергия.

Объективно говоря арт-кафе «Хамелеон» было убогой жральней, не стоящей упоминания, если бы она не стала частью моей личной музыкантской биографии. Благодаря тому, что относительно хороший звук там сочетался с хамством арт-директоров, нам казалось, что это сочетание нормально и для других клубов. Так что, располагая записью наших песен, мы не отнесли её ни в один клуб — отчасти из-за отсутствия в составе барабанщика, отчасти из-за того, что металлюги и байкеры, собиравшиеся в рок-клубах, явно не были нашей публикой. Да и конкурировать с сотнями составов, ждущими своей очереди у сцены, мы не хотели. Я не знаю, что бы для нас изменилось, если бы мы там сыграли наш тогдашний материал — скорее всего, нас бы просто не пустили на сцену во второй раз. А сыграть было где. Как раз тогда первые рок-клубы Москвы находились на высшей точке своего подъёма. Правда, я не был их частым посетителем, но кое-что рассказать могу — или процитировать других.

Исчезнувшая цивилизация

Итак, московские клубы девяностых-двухтысячных — исчезнувшая цивилизация, в своём роде.

«Диалог». Культурный центр, в котором продавали книги и демонстрировали видеофильмы о рок-музыке, находился на Таганской улице с конца восьмидесятых по 1993 год. Во время октябрьских событий клуб перевели в опустевшее здание Таганского райкома комсомола, летом 1995 года, по словам Дмитрия Бебенина, задвинули вглубь района на первый этаж панельного жилого дома, а вскоре и вовсе закрыли.

«Улица Радио». Легендарный московский рок-клуб, открывшийся 19 февраля 1994 года в здании Московского дома любителей книги на Старой Басманной, был создан музыкантами одноимённой группы и просуществовал чуть более года, став легендой. Спустя десятилетие один из организаторов «Улицы» Михаил Гуляев создал клуб «Археология», сыгравший большую роль в моей музыкальной жизни.

«Sexton Fo.Z.D.». Этот клуб получил своё название от названия бара в Западном Берлине и аббревиатуры «Фонда Загубленного Детства». Основали его московские байкеры и металлисты в кафе «Отрадное» (в народе «Отрыжка») в 1990 году. На открытии нового помещения у метро «Сокол» был сам Владимир Жириновский! В клубе выступили, наверное, все звёзды русского рока, включая таких хрупких женщин, как Ольга Арефьева и Рада Анчевская. Репутация у клуба была невероятно скандальная. Массовые драки заканчивались схватками с милицией и ОМОНом. Во время концертов сцену от зрительного зала отделяла решётка.

В январе 1995 года «Sexton Fo.Z.D.» устроил под предводительством Владимира Марочкина и президента клуба Олега Абрамова сожжение на костре чучел российских попсовиков, включая, как ни странно, Бориса Гребенщикова с Юрием Шевчуком. Игры с огнём до добра не довели: уже в марте клуб сгорел дотла. Деятельность Фонда загубленного детства продолжалась до 2000 года. Впоследствии «Sexton» был воссоздан на территории Байк-центра в Мневниках.

«Клуб им. Джерри Рубина». Некоммерческий анархистский клуб, основанный в 1992 году Светланой Ельчаниновой — первоначально на улице Вавилова. При переезде на площадь Хо Ши Мина в январе 1994 года менял название на «Хо Ши Мин». Собирались там, в основном, панки. Существует до сих пор, оставаясь символом DIY-движения, но принял более хипповский оттенок. В девяностые годы, в отличие от Гусмана, я не знал о его существовании, так что мы присоединились к движухе только в 2015 году. К несчастью, в 2021 году Светлана Ельчанинова умерла от ковида. После этого деятельность клуба поддерживал саксофонист «Происшествия» Тимофей Ляховский, но всё это привело к тому, что и клуб ушёл в небытие, и Тима, надорвавшись, покинул группу.

«Даймонд». Дмитрий Бебенин: «Старый ДК между Сокольниками и Преображенкой, приспособленный для рокерских нужд. В 1996-1997 годах славился своими специализированными рок-н-ролльными вечеринками, где играли Мистер-Твистер, Офф Бит, Стики Фингерс и пр. К 1998 сделал крен в сторону панков, альтернативщиков и пионер-металла, потерял нить и загнулся». Многие вспоминают, что в этом клубе был уникальный, славящийся на всю Москву туалет — унисекс без дверей с водой по колено.

«Форт-Росс» (Моссельмаш). Дмитрий Бебенин: «Опять-таки, старый ДК (одноэтажный, похожий на промышленный гараж), приспособленный под рокерские нужды. В середине-конце 90-х дико аццки обслуживал нездоровые интересы Корпорации Тяжёлого Рока, например, предоставляя свои площади под фестивали «Железный Марш» и «Трэш Твою Мать» и т.п.».

«Р-клуб». Клуб был основан Александром Трофимовым в 1995 году на улице Талалихина как постоянное место для выступлений металлических групп, но уже скоро на сцене стали звучать все направления рок-музыки. В феврале 1996 года в клубе проходил седьмой Фестиваль Надежд, проводившийся тогда Фондом загубленного детства. В 1999-2006 годах «Р-Клуб» располагался на Тульской. После окончания очередного сезона был закрыт на ремонт, но так и не открылся вновь, а Трофимов через три года стал руководить клубом «Каста», который, впрочем, тоже просуществовал недолго.

«Ю-Ту» (сокращение от «Южного Тушино», где он находился). Филиал «Р-клуба», открывшийся в конце 1998 года в кинотеатре «Балтика». Как и в «Р-клубе», состав музыкантов там был крайне разнообразный (особенно засветились панки и металлисты), а публика была, в основном, местная. Однажды в 2000 году я приезжал туда на концерт Дениса Мосалёва, Александра Вербинского и Руслана Ибрагимова, но как тогда называлась их группа, я уже не помню. После ухода Трофимова клуб вёл убогое существование, окончательно закрывшись в 2009 или 2010 году.

«Nе Бей Копытом». Этот клуб часто переезжал с места на место, пройдя путь от Текстильной Академии на Шаболовке в 1993 году до закрытия в 1998-ом на Проспекте Вернадского. Я был там на концерте Ольги Арефьевой и Петра Акимова, когда клуб располагался на Измайловской — то ли в 1996, то ли в 1997 году. Обстановка в клубе была похожа на «секстоновскую» — на грани драки. Впоследствии я прочёл у Арефьевой:

Именно на этом концерте, напоминавшем вавилонское столпотворение, меня, только что прибывшую со студии и вышедшую на минуту из набитой людьми гримёрки в зал, чтобы попытаться (безуспешно) сдать шубу в переполненный гардероб, не хотел пускать обратно и ударил небейкопытовский охранник. «Ночные волки» разбили ему за это нос и заставили извиниться — так и помню страшное зрелище, как он размазывает по носу кровь и вдавливает из себя «извините». Я при этом была довольно домашней девочкой, которой из средств самообороны известны одни слёзы, и только про себя удивлялась, куда же это я родилась.

«Tabula Rasa». Это заведение отличалось претензиями на элитарность, что не спасало его от частых переездов и явного недостатка клубного духа. В 2010 году клуб занял помещение в печально известном ДК на улице Мельникова, захваченном в 2003 году террористами, а вскоре и вовсе прекратил своё существование. Но я всё-таки успел выступить там пару раз.

«Свалка». Клуб на Профсоюзной улице с баром и бильярдом, работавший приблизительно в 2001-2007 годах. Отличался необычным дизайном интерьера: в полу были вмонтированы люки, перед туалетом висел светофор, посередине столов были установлены автомобильные рули. Программа были демократичная и объединяла все направления от панков до попсы.

«Матрица». Дмитрий Бебенин: «Смешное заведение где-то в районе Китайгородской стены, где я бывал один-единственный раз в 2002 году. Уникальный клуб, где все помещения, кроме сортира, находились в подвале, а сам сортир имел зеркала с оптическим эффектом, позволявшим наблюдать себя в неперевёрнутом слева направо виде. Также туалетная тема прослеживалась в коридорных светильниках, сделанных на базе писсуаров».

«Перекрёсток». Единственный андеграундный клуб, созданный не рок-музыкантами, а бардами — в далёком 1985 году. С 1994 года в «Перекрёстке» имелась возможность устраивать электрические концерты, но акустические выступления практиковались чаще. Из рокеров там выступали Ольга Арефьева, Сергей Калугин, «Зимовье зверей», «Телевизор», Наталия Медведева, «Ночные снайперы» и другие. Играл там и я. Клуб находился в подвале недалеко от метро «Сокол», как раз напротив ДК МАИ.

«Форпост». Появился на базе детского клуба «Форпост», основанного в семидесятых годах. В 1984 году молодой музыкант Алексей Яковлев попытался закрепиться там со своим объединением «Арс», но безуспешно. В 1990 году в клубе был записан первый альбом известной коломенской группы «Адо», после чего в течение двух лет шли концерты, участниками которых были все тогдашние звёзды. Потом в помещении провалился гнилой пол. Начался ремонт, растянувшийся из-за безденежья на четыре года. В 1996 году под руководством Яковлева клуб открылся заново и наиболее продуктивными оказались именно последовавшие восемь лет. После потери помещения клуб ещё год пытался мыкаться по другим сценам, устроил концерт «Год без Форпоста», на чём его история закончилась. Интересно, что в конце десятых годов «Форпост» открылся заново как детский клуб и не имеет никакого отношения к рок-андеграунду.

«Надежда». Дом культуры инвалидов на Саянской улице, проводивший под руководством Александра Синяевского (группа «Похоронный оркестр») в 1997-1999 годах и, возможно, позже крупные концерты в атмосфере укура и угара, на которых играли все, кто был в состоянии держать в руках инструменты, плюс вездесущие Вий и Умка (именно на её концерте в ДК «Надежда» я придумал стёбную «Поэму о сейшене»). Дмитрий Бебенин: «Я выступал там один раз в составе Лесных клаподастеров, и судя по записи, мы звучали чудовищно, но произвели фурор, как Beatles в Гамбурге — очевидно, потому, что на нашем выступлении можно было проснуться, и/или обойтись без дудки».

«Зеркало», клуб авторской песни (Раменки). Бывший ДК в спальном районе. Концерты там проводились пару лет, начиная с 1999 года (в основном, бардовские), но если приезжали рокеры, то обстановка становилась близкой к тому, что творилось в ДК «Надежда». При этом «Зеркало» было информационным партнёром «Перекрёстка» — это выражалось в том, что они вешали друг у друга свои афиши.

«Неформат». Дмитрий Бебенин: «Клуб занимал помещение какой-то очередной «творческой студии» на первом этаже одного из сталинских домов по левой стороне Кутузовского близ Парка Победы. В 2000-2001 году пытался создать фонотеку неформатных групп и исполнителей. Фонотека собиралась на кассетах из демок, настрелянных по всем прочим клубам (я с удивлением обнаружил там собственную демку, принесённую как-то в «Форпост»). Для прослушивания и копирования использовались 2-3 двухкассетных бумбокса с наушниками. Выступавшие там команды, которые я там застал, отличались крайней степенью депрессивности и криворукости. Даже удивительно, что настолько унылое образование вообще просуществовало пару лет».

«Полнолуние». Дмитрий Бебенин: «Эдакий подражатель «Форпоста» на Большом Каретном. Задумывался с некой претензией на «духовность», на деле отличался весьма унылым говнарством репертуара. Имел чилл-аут с мягкими подушками и использовался также для разных наркоманских дискотек. Наблюдался с 1999 по 2001 годы, дальнейшие следы потеряны».

Кроме упомянутых клубов вспоминаются «Контакт» (Химки), «Алябьефф», «Пилот» (ул. 1905 года), «Остров» (Авиамоторная), «Второй этаж» (Цветной бульвар), «Оракул божественной бутылки» (Третьяковская), «Бункер» (Тверская ул.), «Два Льва» (Ст. Басманная), уже упоминавшийся «Дебаркадер» (Парк Культуры), «Белый Таракан», «Птюч», «Вереск» (пер. Обуха, потом Арбат), «Бедные Люди» (Б. Ордынка), «Апшу» (Третьяковская). Про некоторые клубы вообще уже не осталось никакой информации.

Дальше некуда

Кроме клуба «Факел» в Москве девяностых годов было всего лишь два проекта, потенциально способных выслушать и поддержать молодых музыкантов — московская Рок-лаборатория и рок-кабаре Алексея Дидурова.

Рок-лаборатория была создана в конце 1985 года примерно с теми же целями, что и Ленинградский рок-клуб — чтобы контролировать нелегальные концерты. Эта организация давала официальный статус, и естественно, что в её состав вошли все лучшие группы Москвы. Сначала эта организация, руководителем которой была Ольга Опрятная, считалась придатком Главного управления культуры Моссовета, но с переходом осенью 1988 года под крыло МГК ВЛКСМ Рок-лаборатория получила право организовывать концерты в ДК им. Горбунова. «Горбушка» тут же стала центром андеграундной жизни столицы: теперь там продавались пластинки, кассеты и музыкальные инструменты.

На отчётных концертах Рок-лаборатории выступали признанные звёзды, но основной функцией организации была «работа с молодёжью». Так появился «Фестиваль надежд», на котором в 1987-1992 годах выступил и добился признания весь московский андеграунд; после 1992 года Владимир Марочкин продолжал организовывать фестивали с помощью Фонда загубленного детства, о котором говорилось ранее. «При всей своей говённости Рок-лаборатория много сделала для раскрутки коллектива. После лабораторского «Фестиваля надежд» «Крематорий» стал в топе на букву Т», — говорил впоследствии скрипач группы Михаил Россовский.

Разумеется, в преддверии распада СССР со своей идеологической задачей Рок-лаборатория не справлялась. Жизнь продолжалась и за её стенами. Виновными в этом непостижимом явлении худсовет МРЛ видел тех представителей андеграунда, которые упорно не хотели вести себя тихо и «социализироваться». Главными их врагами стала андеграундная самиздат-пресса в лице смелого и абсолютно независимого журнала «Урлайт».

Вот выдержка из одного гневного документа рокеров-комсомольцев:

…Так, на протяжении ряда лет в Москве издаются различные нелегальные журналы: «Ухо», «Зомби», «Урлайт», ведущие непримиримую борьбу со всякими попытками социализации рок-музыки, проводящие жесткую антисоветскую линию, порочащие как отдельные государственные учреждения и организации, так и советскую идеологию и культуру в целом. (…) Стало регулярным проведение ими концертов рок-музыки в нарушение порядка, установленного лабораторией с участием группы «НИИ косметики», групп, не вступивших в лабораторию, а также иногородних коллективов, приглашенных для выступлений в обход существующих правил гастрольных поездок. Постоянно проводили квартирные концерты, заканчивающиеся употреблением спиртных напитков, наркотиков, непристойным поведением.

Подписи участников «Крематория», «Звуков Му» под этим и другими документами не должны вводить в заблуждение — правила участия в Рок-лаборатории писали не они, а комсомольцы, биографии которых после распада СССР иной раз складывались довольно причудливо. К примеру, сотрудничавший с Рок-лабораторией журналист Борис Земцов воевал в Боснии на стороне сербов, работал заместителем главреда либеральной «Независимой газеты». В 2007 году Земцов получил восемь лет колонии строгого режима за хранение наркотиков и вымогательство, но вышел по УДО через пять лет, после чего стал заместителем главреда уже ультранационалистического и черносотенного «Русского вестника».

Сравните этот унылый канцелярит с программным заявлением журнала «Урлайт», возродившегося в 1988 году после трёх лет подполья, и вы поймёте, на чьей стороне мои симпатии:

(…) мы восстанавливаем славную московскую фирму и избираем для себя честное имя самого смелого антибюрократического рок-журнала в столице. Это не только дань уважения партизанам демократии, это обязательство честно продолжать их дело. (…) мы не намерены ограничивать область своих интересов роком: ибо никакой жанр искусства не существует изолированно от других жанров, от экономики и от политики. Поэтому мы и определяем себя не просто как «рок-журнал», а как «журнал демократической культуры».

Правда, в 1989 год журнал раскололся на два издания. «Урлайт», ведомый его основателем Ильёй Смирновым, вскоре прекратился. Другое издание, казавшееся нам более радикальным, называлось «Контркультура». Его лидером был Сергей Гурьев, сделавший много хорошего, и особенно нами уважался за продвижение таких групп как «Рада и Терновник» и «Дочь Монро и Кеннеди». Номер «Контркультуры» (№3, 1991), заявленный как последний, в середине девяностых годов был зачитан нами до дыр. О том, что выпуск журнала после этого не прекратился, я узнал намного позднее…

Владимир Марочкин, вышедший в Рок-лаборатории на первые роли, был человеком, пришедшим из рок-тусовки, но интересы комсомола требовали соответствия нормам. Через два года после окончания журфака МГУ и после участия в самиздат-журнале «Зомби» Владимир был приглашён в Рок-лабораторию на роль главного редактора газеты «Сдвиг» (якобы это была аббревиатура: «Свидетельство длительной выдержки и героизма»):

…Осень 1986 года стала для меня переломным моментом в жизни. Где-то я прослышал, что рок-лаборатория никак не может наладить выпуск своего журнала. (…) худсовет поручил редактирование журнала Васе Шумову. Но тот, хотя и считался исполнительным человеком, был в этом деле непрофессионалом, вот я и решился прийти в лабораторию и предложить свою помощь. Имея за плечами не только факультет журналистики МГУ и опыт газетной работы, но и редактирование андеграундного журнальчика «Зомби», коего я выпустил к тому моменту девять номеров, в своих возможностях я не сомневался. Тем более, я был лично и довольно давно знаком с Ольгой Опрятной (…). Я стал главным редактором журнала Московской рок-лаборатории, и Вася Шумов торжественно передал мне пухлую папку с материалами.

Этот журнал, насколько я понимаю, был первым в истории легальным советским рок-изданием — со всеми его плюсами и минусами — но это был отнюдь не плохой журнал. Лично я по наводке Гусмана открыл в нём интервью с Джелло Биафрой из «Dead Kennedys», опубликованное в 1991 году. Мыслимо ли было прочесть такое в «Сельской молодёжи» — тоже далеко не худшем, но консервативном издании?

Лично я впервые столкнулся с Рок-лабораторией в 1995 году, когда от неё осталась одна лишь вывеска, а Марочкин вместе с Жариковым («ДК») и Неумоевым («Инструкция по выживанию») стал выпускать новую рок-газету под названием «Дверь». Часть материалов в ней соответствовала критериям вменяемости, другие же статьи отстаивали ультраправые и националистические идеи, которые излагались ещё более косноязычным и безграмотным канцеляритом, чем в своё время официальные документы Рок-лаборатории. В самой организации к тому времени творился немыслимый бардак. Однажды в 1996 году нас позвали от Рок-лаборатории сыграть на каком-то сборном концерте, но, когда мы приехали, оказалось, что вместо этого в клубе вот-вот начнётся выступление «Коррозии металла».

Я не припоминаю ни одной группы девяностых годов, которым бы участие в проектах Рок-лаборатории что-то серьёзно бы дало — ну, может быть, кроме групп национал-патриотического направления, которым Марочкин и Жариков явно сочувствовали. «Львиная дуля», удачно выступив на «Фестивале надежд», попала там в очередной скандал (опять же, процитирую Гурыча):

После выступления к нам подошел сам Марочкин и сказал, какая мы классная команда, что он не прочь нами заняться и нас протежировать. «Но название у вас странное. Давайте сменим его на «Львиная Доля» — заявил директор рок-лаборатории. Стояли мы прямо в зале, кружком. В этот момент в этот круг прорвался Кукушкиндт и брякнул: «Без проблем, только давайте сменим и вам фамилию с Марочкин на Рамочкин!» Народ грохнулся в хохот, а Марочкин страшно обиделся.

Марочкин оставался на виду вплоть до самого окончания деятельности Фонда загубленного детства как журналист, продюсер и организатор концертов, а также издатель всевозможных энциклопедий русского рока. Видимо, ему действительно нравилось возиться с молодыми группами — в середине двухтысячных он стал руководить фестивалем «Пророк», от которого в практическом плане начинающим музыкантам, конечно, не было никакого толка, но зато на них хотя бы обращали внимание.

Позже я узнал, что в 2005 году Рок-лабораторию пытались оживить под невозможным названием «Новая Рок-лаборатория РокДом». Об уровне этого проекта многое говорит, что Игорь Тальков-младший (то есть сын старшего Талькова) пел в дуэте с каким-то поп-исполнителем Паскалем, а главный приз Павел Кашин ради смеха вручил панк-группе, учащейся в девятом классе.

Рок-кабаре Дидурова прошло мимо меня, потому что в девяностых годах я попросту о нём ничего не знал. Гурыч, попытавший счастья и там, разнёс Дидурова в щепки.

Еще в 1995-м Джек меня привел в Рок-кабаре «Кардиограмма», которое «держал» Алексей Алексеевич Дидуров, приглашавший к себе «молодых талантов». У него, у Дидурова, всегда имелось два страшнейших комплекса: чувство собственной легендарности при чахлой востребованности. Это выливалось в следующее: он отслушивал кандидата и начинал его разносить в пух и прах, не стесняясь в выражениях, а зачастую просто унижая человека. Пример: Тараса он разнес не за, собственно, песни, а за… популярность! Высказался тогда так: «…У этого мальчика на лице написано, что у него достаточно концертов, девочек и славы. Я не понимаю, зачем он ко мне пришел!». Я хочу верить, что в нем говорит некий экстрим, а не зависть к молодости. Он так и заявлял: «мне твои песни до фени, мне насрать на ваши стили и вашу моду я — старый говнюк, а ты попробуй-ка меня удивить, ты меня трахни, чтобы я сказал: О-о-о!!!» При этом его собственные вокальные и музыкантские данные пафосу не соответствуют: песни он пишет в ля-миноре (блатные аккорды), на гитаре брякает средненько, голоса, прямо скажу, нет, а поёт явно мимо нот (я бы даже сказал, что у него проблемы со слухом), поэтому многие песни отдаёт исполнять другим людям, которые играют у него же в заведении. За долгое время там сформировалась своя бан.., то есть шай.., простите, элита, которая в кабаре играет и себе же аплодирует. Состоит она, как не сложно догадаться из таких именно людей, с которыми у А.А. связана изрядная часть жизни.

В общем, если это было правдой, то в Рок-кабаре «Происшествию» было делать нечего. Познакомился я с деятельностью последователей уже умершего к тому времени Дидурова лишь в 2005 году и даже выступил на одном из концертом его памяти. В целом, можно сказать, что «Происшествие» девяностых годов не прикладывало никаких усилий по своему продвижению, главным образом, потому что нас тошнило от окружающей реальности, и мы не хотели, чтобы эта реальность вообще о нас знала. Но, как часто бывает, наши единомышленники появлялись сами из ниоткуда.

Восемь дорог

К весне 1996 года слухи о хипповской уличной группе с бодрой акустической музыкой достигли руководителя студии «M&W Records» при Московской Рок-Лаборатории Алексея Ветроградова. Он пригласил нас к себе на улицу Грекова в Медведково первого апреля, но позже выяснилось, что Лёша не шутит. За три месяца мы сумели абсолютно бесплатно записать восемьдесят минут музыки, выбрав почему-то не самые лучшие наши песни, но это был отличный опыт.

Я до сих пор считаю, что это было невероятное везение. К сомнительной публицистической деятельности Жарикова и Марочкина и, тем более, организации концертов Алексей не имел никакого отношения: его основной работой было тиражирование кассет для продажи в ДК Горбунова, а основной сферой личных амбиций — звукозапись, в которой он считал себя обладателем безупречного вкуса. Одновременно с нами у него записывались Александр Непомнящий, группа «Алоэ», а Веня Дркин сводил свой единственный на тот момент официально вышедший альбом «Всё будет хорошо». Иногда по вечерам музыканты, работавшие с Ветроградовым, всей компанией бухали прямо на студии, разговаривая о музыке, и это были незабываемые вечера.

Студийная техника того времени была всё ещё полностью аналоговая. Запись велась на восьмидорожечный бобинный магнитофон, плёнка которого была чуть шире, чем обычная бобинная плёнка, но уже, чем видеокассетная. На первую дорожку записывалась «рыба» – гитара и вокал. Там можно было допускать недочёты исполнения, но играть надо было в ритм. Собственно, это была самая сложная задача: из-за недостатка опыта мы плохо играли под метроном, а из-за большого количества дублей часто ошибались с темпом песен (как правило, в сторону замедления). Далее под аккомпанемент первой дорожки отдельно записывались прочие партии — бас, флейта, заново гитара и вокал, а в качестве перкуссии у нас использовались бонги и детская погремушка-курочка вместо шейкера. В конце концов, «рыба» стиралась, и вместо неё записывался какой-нибудь ещё инструмент – восьми дорожек для наших потребностей хватало впритык. В принципе, эта схема позволяла добиться более-менее внятного исполнения, но мелких звукооператорских недочётов было в любом случае очень много: к примеру, микрофоны предательски ловили тиканье метронома, а при сведении почему-то было невозможно одновременное использование ревербератора и цифровой задержки — даже на разных каналах. Процесс записи длился примерно два или три месяца — около трёх раз в неделю. Иногда я засиживался на студии на многие часы, пытаясь ровно играть под метроном или точно попасть в ноту.

Запись было сложно назвать большой творческой удачей, поскольку не все выбранные песни того заслуживали, голоса звучали незрело, а исполнение изобиловало ритмическими сбоями. Та простая истина, что записывать надо полностью устоявшиеся и признанные песни, до меня не доходила: я непременно хотел экспериментов. Ветроградов также принял участие в отборе песен, справедливо раскритиковав несколько не очень качественных сочинений. Разумеется, Московская рок-лаборатория не стала издавать кассету, и мы сами взялись за распространение. Первые 45 минут записи в то время именовались альбомом «Кафе Цветы», вторые 45 — альбомом «Запретная Зона». Долгое время я относился к этой работе скептически, но в 2019 году всё-таки решился её переиздать под названием «Улица Юности» — в честь одной из улиц в Вешняках.

Иногда мы вели себя как идиоты. Перед одной из сессий записи мы с Гусманом поехали к Скифу на репетицию, но в результате пили пиво и до утра пели «Гражданскую оборону» под отключенную электрогитару (чтобы не разбудить соседей). Когда на студии дело дошло до песни «Письма на стенах», вместо того, чтобы петь, я рухнул лицом в микрофон, и за вокальную партию пришлось взяться Гусману.

Кроме этого, Миша исполнил посвящённый мной ему «Блюз ненужного человека» и собственные песни — «Домой» и «Раннюю осень». Лиза спела главную вокальную партию в песне «Каждый велосипедист» и в специально написанной лирической балладе «Я оставляю свой блюз», ничем, кроме названия, не похожей на блюз (впоследствии с обновлённым текстом она получила новое название «Апрель»).

Остальные песни я спел сам — иной раз совершенно по-детски (как, впрочем, и Лиза). Если бы мы тогда могли себе представить, что все основные вокальные партии могут быть исполнены Гусманом, это было бы лучшим решением. Но роль лидера группы заставляла брать на себя максимум, и ошибок я тоже сделал больше всех.

Миша, наверное, именно тогда по-настоящему раскрылся как музыкант и аранжировщик. Практически каждая песня, которой он занимался, представала в новых красках. Особенно здорово у него получилась песня «Зов стали». «Не могу понять, как я смог тогда это придумать, но если бы сейчас надо было написать партию баса, сделал бы то же самое», — признавался он семнадцать лет спустя.

Поэтически программа была крайне разбалансирована. Будучи подростком, я не особенно умел реализовывать идеи в тексте. Иногда мне везло: к примеру, «Хозяин вселенной», «Дерево», а также «Скорбно Анастасия шла» никогда не подвергались даже минимальной редактуре, но зачастую я сеял нелепости и панковские безобразия везде, где ни попадя. К примеру, трогательная баллада под названием «Скука» (без связи с одноимённым романом Альберто Моравиа) начиналась с полнейшей жести: «Мне так часто охота блевать от пушистой опасности стен», причём под «пушистыми стенами» я понимал войлочные покрытия в палатах для буйных пациентов психбольницы. При редактуре этой песни в декабре 2012 года я поменял эти строки на более нейтральные, но в запись 1996 года попала именно такая вот глупость.

Самой дерзкой песней была написанная когда-то мной, Лёшей Гусевым и Андреем Волковым непоэтичная композиция «АТС», в которой мы замусоривали атональную мелодию жутким скрежетом скрипки и воплями типа «алло-алло». В этой и некоторых других песнях мы проделывали распространённый в те года фокус с ускорением и замедлением плёнки, чтобы исказить голоса или тембр инструмента. Удалась и хулиганская композиция «Меня ломает» со вставкой американской песни «When the saints go marching in». Там, как и ещё в нескольких вещах, мы пели втроём.

С началом работы и, соответственно, с повышением к нам профессиональных требований, состав группы изменился. В первую очередь, не нашлось в нём места Мише Рокитянскому — отличному человеку, но очень слабому музыканту, после чего на концертах долгое время играла на маракасах Лизина подруга Надя Фёдорова, а потом — моя однокурсница Надя Корешкова. Кроме того, мы решили поискать того, кто исполнил бы партию скрипки. Карамышев отказался играть с нами, но одолжил свой инструмент. Тогда мы позвали в группу Гелу Хачиеву — учившуюся со мной на психологическом факультете экстравагантную девушку-калмычку, в шутку именовавшую себя «корейкой».

Гела отличалась склонностью к рискованным приключениям. Как-то она на моих глазах выпала из окна полуразрушенного дома на груду битого кирпича — вместе с оконной рамой — после чего отряхнулась и стала искать потерянный буддистский амулет. Потеряла сознание она уже только в метро на эскалаторе, после чего пролежала несколько дней в больнице; вскоре выяснилось, что Гела отделалась лёгким испугом. Вероятно, игра на скрипке для неё была такой же авантюрой, и, несмотря на сравнительно обнадёживающие репетиции, устроенные на лестнице гостиницы «Чертаново», где жила Гела, в студии у неё не получилось ровным счётом ничего. Правда, мы оставили несколько жалобно-фальшивых нот в песне «Тверская», чтобы этот труд не пропал зря — но, в основном, Гелкины партии не годились для работы. Впоследствии Гела вновь появилась в моей жизни уже в двухтысячных годах, но к тому времени она уже больше не пыталась играть на скрипке.

Пришлось звать Наташу Беленькую, которая сначала оробела в студии так же, как и мы, но в итоге её игра украсила песни и добавила им энергии. Кстати, это был единственный эпизод, когда в группе одновременно участвовали две наши барышни — Лиза и Наташа, из-за чего дуэт скрипки и флейты местами звучал довольно трогательно. И всё же наше общение с талантливой скрипачкой после этого надолго прекратилось: Наташа погрузилась в печаль, а потом действительно вернулась в Израиль. («И это было не вполне моим решением, прямо скажем», — сказала она позднее).

Многие годы информации о ней было очень мало. Мы знали, что она живёт в Иерусалиме и скучает по Москве. Кто-то нам сказал, что её ник Natsla — это якобы Наташино имя в израильском паспорте, но оказалось, что это сочетание имени и книжки про мумми-троллей. Мы уже не думали, что увидим её снова, но в 2018 году Наташа прилетела в Москву на мой день рождения, где записалась с нами на студии и сыграла на скрипке на концерте в клубе «Археология». С этого времени расстояние и время были успешно побеждены, и Наташа, живя по-прежнему в Израиле, находится в нашем кругу общения.

Как всегда бывает во время записи любого нормального альбома, к концу работы мы пригласили сессионных музыкантов. Это были саксофонист Олег Ходаков по прозвищу Змей (из тусовки полярников) и гитарист Вася Лейберт, игравший в то время со Скифом. Вася украсил пару песен фирменными запилами и каждый раз удивлялся, что он только начал играть, а песня уже закончилась. Олег пришёл на запись песни «Джа положил на нас» с адского похмелья и сыграл вместо соло нечто совершенно невероятное, названное нами «аттракцион по извлечению пивной банки из саксофона».

Больше мы с ним не пересекались, но в 2012 году мне попалась фотография Олега в шотландском костюме с волынкой в руках, что меня очень обрадовало. Вася же, по слухам, ушёл в наркотики.

Алексей Ветроградов был человеком довольно вздорным и жёстким. Периодически возникали конфликты — скажем, когда мы с Гусманом притащили на запись приехавшую из Тулы Олю Агапову (в тот день нашу подругу было попросту некуда деть), Лёша устроил мне эпохальную выволочку. Я пытался ему сосватать на студию Лихачёва и «Джаз-оркестр памяти Сальери», но получил решительный отказ: видимо, с нами одними Лёше хватало мучений. В итоге, к концу 1997 года общение с Ветроградовым завяло само собой.

В последний раз я видел Ветроградова в 2015 году, когда он приехал на пару дней в Москву. Лёха к тому времени уже очень давно жил в Муроме, работал звукорежиссёром в местном ДК. Мы встретились с ним и Гусманом там же на улице Грекова — посидели, выпили, повспоминали, Лёха показался нам адекватным и милым. Тем неожиданней и страшнее было то, что произошло позже: летом 2017 года Лёха по пьяни убил собутыльника — причём самообороной или чем-то случайным там и не пахло, это были удар кружкой по голове и два удара ножом. Протрезвев, Ветроградов вызвал скорую помощь и явился с повинной в полицию. На суде это признали смягчающим обстоятельством и дали ему восемь с половиной лет. Оправдать Алексея было совершенно невозможно, да и не хотелось. Я много повидал, но до сих пор не понимаю, как люди до такого доходят, как это может произойти вообще.

Упрямая религия

Как я уже говорил, одновременно с нами на студии работали Веня Дркин и Александр Непомнящий. С обоими я был знаком, но регулярно общался только с Сашей. По сути, единственное воспоминание о Дркине было таким: мы сидим на полу, слушаем песню «Мы туда не пойдём», а Алексей скребёт по бонгам обычным деревянным карандашом, показывая, как это было записано в песне «Город-сад».

Непомнящий начал свой путь к популярности с любопытного пи-ар хода: Ветроградов разместил шесть его лучших песен в дописке после омерзительного альбома Чижа «Акустика». Чиж был как раз на подъёме, и песни Непомнящего в таком соседстве были услышаны и приняты тусовкой — я и сам начал знакомство с ними именно с этой кассеты.

Впрочем, очень скоро мы встретились и лично. В дождливый осенний день 1995 года Саша играл на Арбате, пытаясь собрать денег на ивановский поезд, но слушали его лишь какие-то панки, и из затеи явно ничего не выходило. Я предложил выпить, и мы пошли с гитарами в «аптечный парадняк», где продолжили знакомство. Не могу сказать, что взаимное узнавание привело нас в восторг: многие Сашины сочинения мне казались слишком занудными, а из моих он похвалил лишь длинную «Сказку о потерянном времени», которую я сумел окончательно дописать и структурировать только в 2018 году. Саша не соглашался с моими доводами, что мы придерживаемся панк-идеологии и называл нас “озверевшими хиппи”. Только спустя годы я узнал, что афоризм «Панки — это озверевшие хиппи» принадлежит Киту Уоррену из The Adicts.

Сашины песни (особенно «Поезд в город весны», «Дорога домой», «Свидригайловская банька», «Сказка») обладали столь тонкой, психологичной поэтикой, что эмоциональные натуры, склонные к самокопанию, подсаживались на его песни как на наркотик. Кроме того, ранние песни Непомнящего («Одиночество», «Лимоновский блюз») содержали со вкусом подобранную хипповскую и панковскую символику. Реминисценции Непомнящего часто адресовались лишь посвящённым. Скажем, не все могли прочесть смысл строки из «Одиночества» «…а кто в доме любви по жизни шпион», но помнившие Джима Мориссона и его «I’m a spy in the house of love…», понимали, что Саша просто в очередной раз свергает андеграундного кумира. Для остальных слушателей в песнях находились отсылки к широко известным книгам Достоевского, Андерсена, Брэдбери, песням Высоцкого, Летова и прочему. Будучи хорошо образованным человеком, Непомнящий льстил слушателям, подсовывая знакомые цитаты: те тоже ощущали себя умными, духовно богатыми людьми, которым открыт доступ к особому элитному источнику знаний.

Свойственный Непомнящему беспощадный критицизм сопровождался резкими политическими призывами — правда, поначалу было не вполне ясно, в чём именно они заключаются. Было заметно, что он подвергает сомнению любые ценности, начиная с собственных же, рок-н-ролльных («Конец русского рок-н-ролла»). Всё это уже было сначала у панков, потом у Гребенщикова («Рок-н-ролл мёртв»), а потом снова у панков, но уже русских — и поэтому хорошо прокатывало. В другой ситуации песни Непомнящего казались бы предательством, настолько легко и жестоко он расправлялся с человеческой верой. Что же касается призывов к умерщвлению американцев и ментов, тут Саша был тем более неоригинален и ничем не рисковал, поскольку ни американцы, ни менты его не слышали.

Лирика же в песнях Саши вскоре стала играть служебную функцию: примерно начиная с «Убей янки», «Опричников» и «Когда ты идёшь по своей земле» это были обычные, ничем не прикрытые призывы к насилию:

Мы мирные люди. В городе весна.

Но наш бронепоезд там, где наша земля.

Так что если мент избивает тебя,

Ты можешь убить мента.

И всё-таки в жизни Непомнящий не производил впечатление агрессивного человека. От природы и добрый и слабый, неизвестно как выживший в гопницком Коврове (возможно, его спасли интеллигентные любящие родители — я могу лишь догадываться об этом) и провинциальном Иваново, где он получил филологический диплом, Саша вёл себя как типичная жертва. Строки типа «томик Маркузе в моих наркоманских руках» невозможно объяснить ничем иным, кроме как попыткой изобразить из себя могущественного агрессивного врага общества: у Маркузе была слава нонконформиста и индивидуалиста, но на самом деле этот зануда-немец ненавидел джаз, презирал молодёжь и эстетику 60-х, и ценить его, в отличие, например, от Ги Дебора, было особенно не за что. Невысокий, сутулый, с длинными спутанными волосами Саша настолько не походил на скинхеда, что его тяга к этой эстетике вызывала ассоциации с БДСМ.

Стремление примкнуть к мощным системообразующим движениям всё-таки сыграло с ним злую шутку: Саша слишком сильно подстроился под курс национал-большевизма и жестоко расправился со своей добротой только потому, что она не соответствовала его политическим взглядам. По прошествии нескольких десятилетий в его творчестве лучше слышится агрессия, чем творческая индивидуальность. А ведь в середине девяностых это был тонкий, чувственный поэт с хорошим воображением и прекрасной речью — по крайней мере, когда его удавалось встретить не пьяным и не обдолбанным.

Любопытно, что Гусман познакомился с Непомнящим независимо от меня в Суздале, куда Саша периодически приезжал потусоваться. Вообще общежитие Суздальского художественно-реставрационного училища обладало в те времена какой-то особой аурой, приманивающей музыкантов. Однажды, одновременно приехав в Суздаль, мы с Непомнящим едва не застали друг друга в одной из комнат, и это было вполне нормальной ситуацией.

Вскоре Ветроградов познакомил нас с женой Непомнящего, поэтессой из Старого Оскола Надеждой Стахурской, которая оформляла графикой почти все его альбомы, а также была самым внимательным и беспощадным Сашиным критиком. Мы приезжали к ней пару раз в общежитие Полиграфического института и быстро убедились, что Непомнящий врёт ей напропалую о себе и своих песнях, пытаясь то ли скрыть своё влечение к нацболам и скинхедам, то ли изобразить из себя большую звезду — короче, при мне они постоянно ссорились. Всё это сопровождалось безудержным пьяным свинством, которое я наблюдал и своими глазами, и на видеозаписях с концертов. Так что более тесное общение с Непомнящим в конце концов привело к тому, что мы практически поссорились, и с того времени говорили друг о друге исключительно в язвительных тонах. Ветроградов же был без ума от Саши и продолжал его раскручивать несмотря ни на что — за что, на самом деле, ему большое спасибо.

Когда в конце девяностых годов Непомнящий после долгих душевных метаний внезапно обратился в православие, я ему ни на грош не поверил: для меня было очевидно, что при таком раскладе из простого фанатика он может превратиться только в религиозного фанатика. Именно в те годы Саша написал самую известную свою песню «Я не верю (Знаю)», представив себя уже не скинхедом и не нацболом, а, вероятно, карающим ангелом. Впрочем, разница особенно не просматривалась:

Hоченька бескрайняя съёжится в комочек,

Ляжет помурлыкать на теплые коленки,

Трибунал Сыновний расставит все точки

И хозяина тюрьмы поставят к стенке.

Вскоре Сашина активность пошла на убыль: я думал из-за богатой духовной жизни в лоне Русской православной церкви, а оказалось, что из-за здоровья. В 2004 году у Непомнящего обнаружили глиобластому (злокачественную опухоль головного мозга), помочь в борьбе с которой не смогли ни молитвы, ни операции, ни всенародный сбор денег. 20 апреля 2007 года Саши не стало. Как ни цинично звучит, удивляться происшедшему не приходилось: слишком долго каждым своим шагом Непомнящий демонстрировал то, что смерть — это основная, фундаментальная цель его жизни.

Непомнящий уже при жизни считался культовым андеграундным музыкантом и большим авторитетом в бардовской песне. Его звёздный час пробил на фестивале «Оскольская лира», где он стал сначала лауреатом (Дркин там же получил гран-при), а потом сидел в жюри и вообще почивал на лаврах. Но после смерти Сашу стали быстро забывать. Отчасти это объяснялось одиозностью столь любимых им национал-большевиков, отчасти успешным творчеством конкурентов — например, Олега Медведева, работающего на том же поле, что и Непомнящий. В отличие от мягкотелого алкоголика Саши, Олег был решительным, смелым и производил впечатление чуть ли не спецназовца — при том, что его поэзия была, как минимум, не хуже. Правда, альбом «Таблетки от счастья» вышел в Иркутске в 1998 году, и в конце девяностых мы его ещё не слышали. Зато уже в начале двухтысячных на тусовках часто можно было услышать песни, в которых угадывалось что-то от Непомнящего — но гораздо более решительные и бескомпромиссные, как например, «Религия»:

Праведное слово, как тифозная вошь —

Если ты согласен, значит ты не живёшь,

Спорь, моя неверная религия, спорь!

…О том, что лучше задохнуться, чем вдыхать этот дым,

О том, что лучше быть коричневым, чем голубым —

Пой, моя упрямая религия, пой!

Увы, Непомнящий никогда не был способен на такую последовательность курса — при том, что Медведев всегда позиционировал себя как политически нейтрального артиста.

Веня Дркин, другой легендарный музыкант девяностых, с которым я был знаком, умер при схожих обстоятельствах: страшно, неожиданно и тоже от неизлечимой болезни. В его случае это был лимфогранулематоз — злокачественная опухоль лимфатических узлов. Смерть наступила 21 августа 1999 года. В отличие от Непомнящего, Веня был «чистым» поэтом, не тратящим время на политические лозунги и преходящий с абстракции лишь на стёб. Его песни ушли в народ и стали популярны, а в середине двухтысячных стал проводиться ДрФест, посвящённый памяти Вени. И я совершенно не могу представить себе такой же фестиваль памяти Непомнящего.